企业招聘写明“不能有纹身”,网友炸了,这算“就业歧视”吗?

来源:山西工人报

2019-09-11 17:25

发表于山东

维

权

课

堂

近日,一则“不能有纹身”的招聘信息,引起网友热烈讨论。

事件回顾

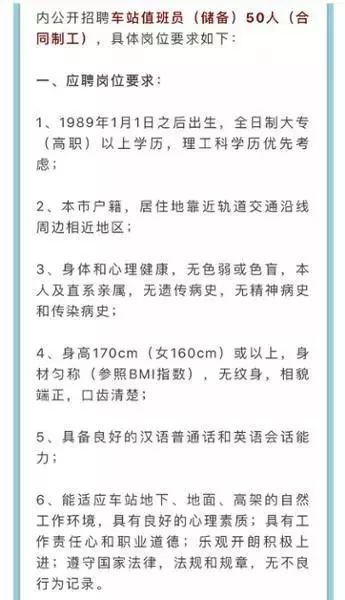

某地铁公司发布招聘信息,针对维护保障检修工、多职能队员、车站值班员等岗位招纳百余人。其中,该公司在“车站值班员”这一岗位的应聘要求中明确写道“不能有纹身”,这一规定引起不少网友的讨论。

网友说

“并不是说纹身的人都爱惹事生非,只是惹事生非的人多半都爱纹身,无论是新闻还是现实中,纹身者往往都是横行霸道的小混混,如果见到的多了自然会对纹身有误解。”

Q&A

Q:企业招聘要求劳动者不可以有纹身,并将其作为招聘的前置条件,是否符合相关法律法规的规定?

A:专家说,没有法律依据。

首先,自然人享有身体权。身体权是公民维护身体完整性并支配其肢体、器官和其他组织的人格权。因此,在法律允许的范围内,人们可以自由支配自己的身体,在不违反公序良俗的前提下,具有自由选择是否纹身的权利。

其次,《劳动法》第3条明确规定,劳动者享有平等就业和选择职业的权利,并且我国的相关法律法规均无禁止或限制劳动者进行纹身的规定。

综上,招聘企业将“劳动者不可以纹身”作为其招聘的前置条件,实质上是侵犯了劳动者平等就业的权利,是没有法律依据的。

Q:对于服务性行业,比如有些接待行业,考虑到服务性以及企业形象等,对劳动者做“不可以纹身”的招聘要求是否合理?

A:专家说,不合理。

首先,任何企业包括服务性企业,对劳动者做这样的要求都是没有法律依据的,这在实质上侵犯了劳动者平等就业的权利。

但站在企业的角度上考虑,社会中确实存在对纹身者的固有偏见。企业为维护自身形象,对劳动者做这样的要求,是民法总则第110条第2款规定的体现,即法人、非法人组织享有名誉权、荣誉权等权利。

因此,需要在企业名誉权和劳动者平等就业的权利两者之间进行利益的衡量。后者显然更具普遍性,因此也更需要保护。

综上,服务性企业对劳动者做“不可以纹身”的要求也是不合理的。

常见就业歧视

如果说纹身属于“后天”性质的招聘歧视,那么目前市场中“先天”性质的招聘歧视也屡见不鲜,包括户籍、地域、性别、年龄、相貌等等。

用人单位并非基于工作岗位本身特点,而是以与工作本身无关的理由差别对待求职者,则构成歧视。

例如在年龄上,有的用人单位要求18-27岁,有的要求20-35岁,并没有什么合理的依据,这便构成年龄歧视。

询问妇女婚育情况

在就业歧视中,性别歧视尤为突出。“仅限男性”,“适合男性”、“需要频繁加班,高强度工作,只有男性可申请”等应聘要求十分常见。

2019年 2月21日,人社部联同教育部、全总、全国妇联、最高人民法院等九部门共同发文《关于进一步规范招聘行为促进妇女就业的通知》,要求“依法禁止招聘环节中的就业性别歧视”。

通知规定,在拟定招聘计划、发布招聘信息、招用人员过程中,不得限定性别(国家规定的女职工禁忌劳动范围等情况除外)或性别优先,不得询问妇女婚育情况,不得将妊娠测试作为入职体检项目,不得将限制生育作为录用条件,不得差别化地提高对妇女的录用标准。一旦违反且拒不改改正,则用人单位有可能面临1万元以上5万元以下的罚款,还有可能被相关部门约谈。

只招本地人VS只招外地人

在一、二线城市,户籍也成为很多企业的招聘前置条件——蓝领市场明言只招外地人不招本地人;当然,也有企业部分岗位明言只招本地人不招外地人。

大部分劳动密集型企业都表示:工作较辛苦,希望能招到踏实、能吃苦耐劳的人,不招本地人是怕他们吃不了苦。

“外地户口社保成本低也是个因素。”一些不收上海人的企业,或许也存在规避招聘上海人所需交纳的五险一金以及所有国家规定的福利待遇,“企业想节省开销,也想让员工长时间工作,而聘用外地人就可以打擦边球,少支出许多他们应该得到的福利,比如加班工资和定时调薪的规定。”

除了不招本地人,另一个极端是,一些公司岗位只招本地人。

多家公司给出的财务、出纳、会计招聘信息中,标题便要求是“上海户籍”。一家银行在招聘保安时,也要求“需为上海户籍”。

对于求职者而言,找工作遇到就业歧视的确“伤不起”;对于企业招聘方来说,锁定条件寻找最合适的人才,这份初心似乎“没毛病”。

究竟如何区分企业正当用人权和就业歧视?

如果把学历、职称、经验与能力等通过后天努力奋斗可以得到的东西设为条件,则不仅不能视为歧视,反而应予以尊重;反之,如果用人单位把应聘者天生就有、无法自我选择的属性设为硬性条件,比如应聘者的户籍、血型、性别等,则必然构成歧视。

一方面,部分用人单位劳动法律意识淡薄;另一方面,用人单位可能真的出于用工需要,牺牲了一部分求职者利益,造成两者之间的冲突。但不论怎么说,保障平等就业权利的前提是不能动摇的。

来源:山西工人报

阅读量:35.4W

打开“闪电新闻”看评论