周末读史丨《军鞋账》里的鱼水情深

来源:联合日报、山东省临朐

2019-12-14 10:25

发表于山东

1946年6月,蒋介石撕毁停战协定,大肆进攻解放区,挑起了全面内战。为支援人民解放军在前线作战,山东省临朐县人民积极响应中共中央的号召,在中共临朐县委和人民政府的领导下,掀起了轰轰烈烈的拥军支前运动:男子在前线主要负责运送粮食、弹药,救护伤员和看押俘虏;妇女则在后方碾米磨面、做军衣军鞋。

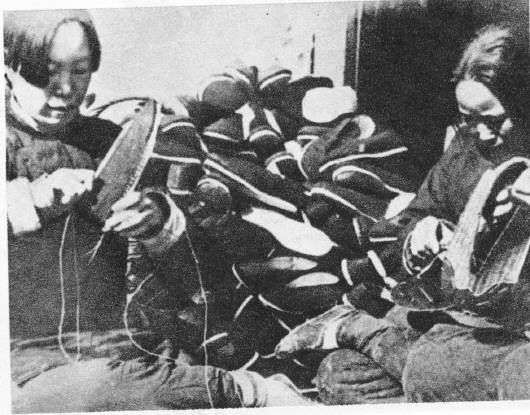

做军鞋拥军支前的沂蒙姐妹。

1946年11月,临朐县支前指挥部成立。翌年3月,各区、村成立了支前委员会,将18岁至45岁的男性青壮年情况详细登记在册,准备随时参加支前工作。这年夏天,全县共调集1.3万多名民工,组成担架队、运输队,前去支援我华东野战军在南麻围歼国民党军队的战役。之后,临朐人民还冒着敌人的炮火,相继参加了临朐战役、潍县战役、济南战役、淮海战役、渡江战役等支前工作,他们不怕牺牲、无私无畏的精神令人感动。

莱芜战役时支前女工赶做军鞋。资料图

在男子支前的同时,妇女在后方磨米面、摊煎饼、烙面饼、缝慰问袋、做军鞋军衣支援前线。1948年,为支援淮海战役,临朐县九山区上城隍村130多名妇女在一个秋季里做军衣4000套,人民政府奖励给她们小米3000公斤,她们又全部献出来支援前线,华东军区后勤部先后两次授予她们“支前立功”锦旗;泉庄村妇女支前小组一年做军鞋400余双,全村一天一夜碾小米2500公斤,该村被县里评为“支前动参模范村”,并奖给两头耕牛。

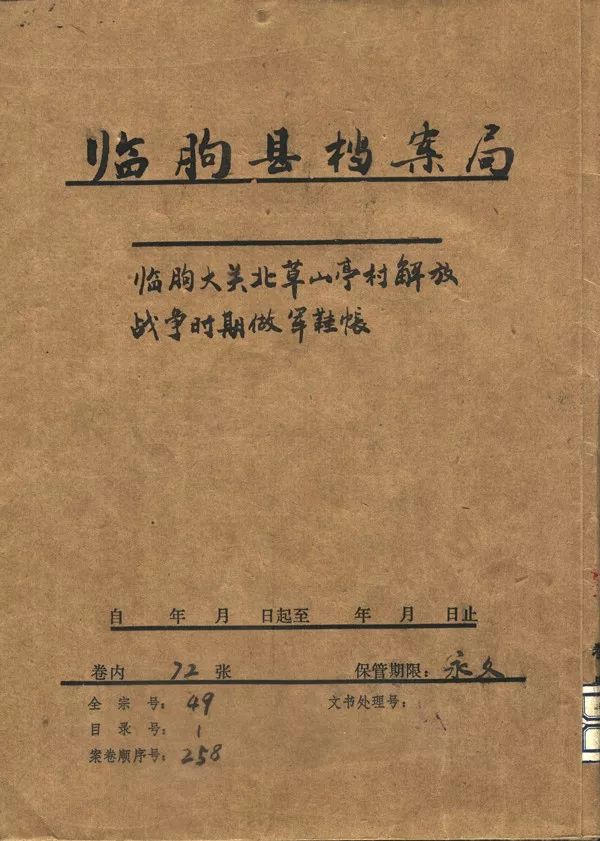

临朐县原大关区北草山亭村妇救会长张朋英保存的军鞋帐。

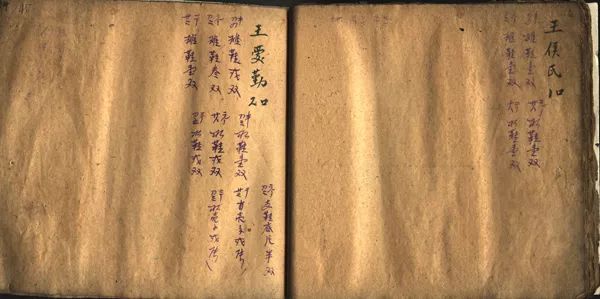

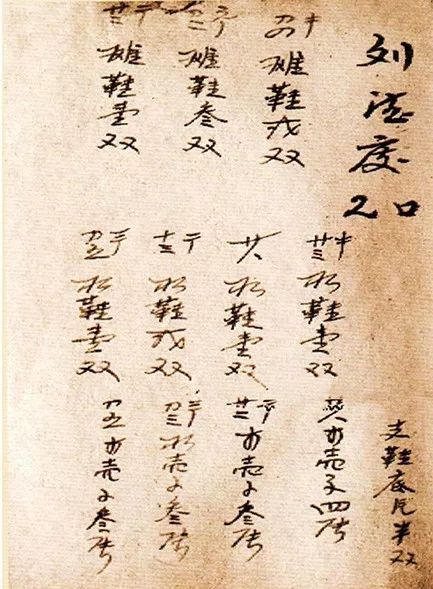

山东省临朐县档案馆保存着一本1986年征集来的解放战争时期的支前《军鞋账》,此《军鞋账》是目前全国唯一一件反映沂蒙革命老区翻身农村妇女踊跃支前做军鞋的珍贵档案。这本《军鞋账》系纸质档案,长14厘米、宽15.5厘米,共72页,上面记录了临朐县原大关区北草山亭村71户农家妇女做军鞋的详细情况,其中包括每个家庭的户主姓名、妇女人数和每次摊鞋、收鞋、支鞋底片、支壳子、支麻、收壳子的时间、数量等内容。

王爱勤、王候氏军鞋帐

从《军鞋账》记载的内容来看,农户是从妇救会支取麻,然后带回家自己搓麻线的。要做成一双结结实实的布鞋,不下一番功夫是不行的。首先麻线搓完后要在白蜡上过一遍,这样会使麻线用起来更加顺滑,做这道工序时农妇们往往会将裤管卷起来,在腿上搓麻线,时间长了,小腿往往会被搓得通红。然后是粘鞋底,当时农民并不富裕,农妇们就将家里的破旧衣服和一些碎布条一层层用糨糊粘好,一直粘到一寸多厚,在快干时再用大石头压上一两天,使之变得硬实,这些工作用当地话叫“打确子”。而做军鞋最辛苦的活儿当属纳鞋底,麻线纳得越密鞋底就越结实,做鞋的时间也大多要花在这道工序上,纳鞋底时,先用锥子在鞋底上使劲扎一个孔,而后再将麻线穿过。农妇们一般白天种地干活做家务,做军鞋大多是在晚上的煤油灯下“挑灯夜战”,就这样,她们一针一线地将自己对前线战士的关爱之情细细纳进了每一双鞋底里,鞋底纳完后,再用刀将周围多余的部分切掉,至此,硬邦邦的鞋底便完工了。布鞋的最后一道工艺是缝鞋帮,鞋帮要用针线缝在鞋底上,厚厚的鞋底加上鞋帮,麻线要穿过其实并不容易,但这些热心支前的大婶大娘们看着一双双崭新的布鞋做成,想着日后战士们会穿着它去打敌人,笑容总是挂在脸上,毫无怨言,充满力量。布鞋做完后,农妇们就会将一双双布鞋捆好送到村里的妇救会,再由专人统一送到部队上。

解放战争时期,大关区农家妇女做军鞋的详细记录。

解放战争时期,沂蒙革命老区的村级政权组织,由于农民文化水平不高和当时的社会环境恶劣,在轰轰烈烈的支前工作中,形成并留下来的相关档案、资料可谓是凤毛麟角。这本纸张泛黄,散发着历史气息、浓缩着沂蒙老区人民满腔热情的《军鞋账》,作为解放战争时期临朐人民踊跃支前的历史缩影和佐证,具有很高的历史研究价值和档案文献价值。

阅读量:20.5W

打开“闪电新闻”看评论