齐鲁瑰宝耀中华|山东博物馆十大镇馆之宝,你了解多少?

来源:文旅山东

2019-12-17 18:53

发表于山东

近日

山东博物馆开放周六夜场

引来众多观众探秘“博物馆奇妙夜”

齐鲁大地

创造过灿烂悠久的古代文明

留下了许多珍贵的国宝文物

今天小编就带大家走进

山东博物馆及其十大镇馆之宝

一起领略

闪耀中华的齐鲁瑰宝

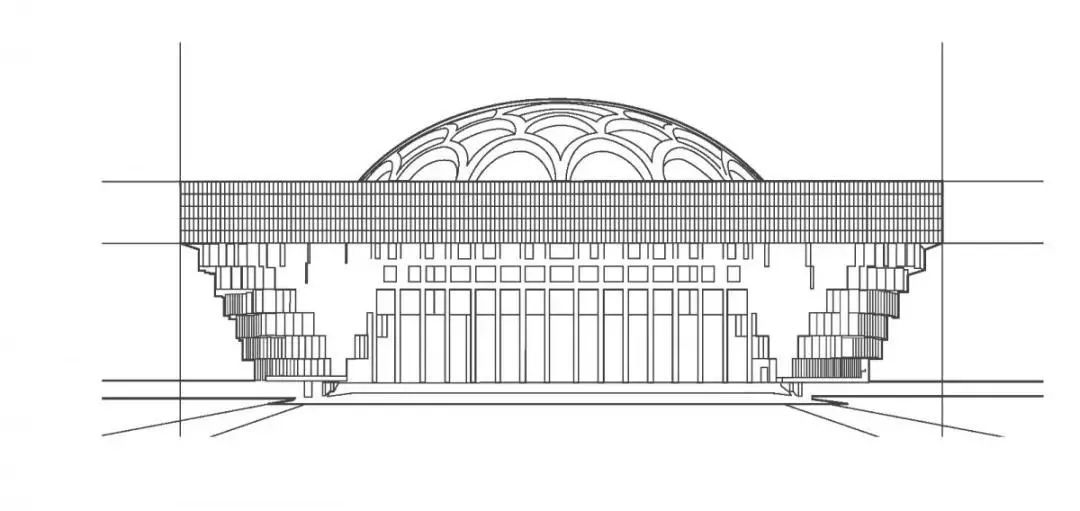

山东博物馆的前身是1909年创立的山东金石保存所,至今已有110年的历史。1954年,山东博物馆被确定为省级综合性地志博物馆建设的试点单位,引领了新中国的博物馆建设运动。2010年山东博物馆新馆建成开放,是目前国内面积最大、设施最先进的省级综合性博物馆之一,现为国家一级博物馆。2011年,山东博物馆评选出“十大镇馆之宝”。

红陶兽形壶

古老的大汶河静静流过

层层涟漪见证着时光的穿梭

距今6300—4600年的大汶口文化时期

诞生出无数精美的文物

而红陶兽形壶便 “出生”于此时

伴随着岁月的更迭

经考古发掘与保护

现在它“定居”于

山东博物馆“山东历史文化展(史前)”展厅

这是一件新石器时代难得的陶器珍品,造型生动美观,逗人喜爱,集实用与仿生艺术于一身,是大汶口文化独有的器形,充满了创造性的灵感。

兽形壶整体高21.6厘米,夹砂红陶,通体磨光,遍施红色陶衣,光润亮泽。器型圆面耸耳,拱鼻,张口,耳穿小孔,四肢粗壮,短尾上翘,背装弧形提手,尾根部一筒形注水口,嘴可往外倒水,腹部鼓起加大了容积,四足立起可供加热,使用方便。

亚醜钺

钺

作为一种古代的兵器

虽具备杀伤力

但更多的是权力的象征

在山东博物馆“山东历史文化展 (夏商周)”展厅

跨越时空的阻隔

有一件出土于商代的“亚醜(chǒu)钺”

庄严而神秘

这件亚醜钺为青铜器中的瑰宝,国家一级文物。文物通长32.5、宽34.5厘米。1965年青州苏埠屯1号商墓出土。方内,双穿,两肩有棱,器身透雕人面纹,人面五官微突出,双目圆睁,嘴角上扬,口中露出城墙垛口似的牙齿,极富威严。因其口部两侧对称地铭有“亚醜”二字,故得名“亚醜钺”。它是薄姑氏部族古老文明的珍贵遗留。

鲁国大玉璧

每当步入山东博物馆一楼大厅

抬眼望去

你会看到穹顶中央镶嵌着

一个直径20米的墨绿色仿玉璧

当和煦的阳光透过仿玉璧洒落在大厅时

犹如历史之光穿越而来

整个大厅会呈现一派

金碧辉煌而又神秘祥和的气氛

这个穹顶上的仿玉璧

原型就是

山东博物馆

“山东历史文化展 (夏商周)”展厅的

鲁国大玉璧

这件收藏于山东博物馆的鲁国大玉璧于1977年在鲁国故城遗址出土,为战国时期的随葬礼玉。玉璧周径32.8厘米,孔径11.6厘米。它的器型较大,是目前国内发现的战国玉璧中形制最大的一件。

玉料呈青碧色,玉质晶莹温润,半透明,油脂光泽。玉璧肉部内、外缘各有一周廓,肉两面纹饰相同,以两组微凸起的绹索纹分隔成内、中、外三层纹饰,线条流畅,工艺纯熟。久久地凝视着它,其圆通的外形、沉静的颜色、匀称的纹饰会让人内心油然地生出安定和谐的美感。

颂簋

中国的青铜

历来被史学家们称为“一部活生生的史书”

西周时期

簋(guǐ)和鼎一样

既是实用器,又是重要礼器

在“山东历史文化展 夏商周”展厅

有一件传世的颂簋

以其精良的铸工、瑰丽的纹饰、秀美的铭文

成为难得一见的青铜器珍品

为国家一级藏品

这件文物,高30.1厘米,口径24.2厘米,重13.2千克,制作于西周晚期,为周宣王时器。隆盖,顶有圈形把手,圆腹,圈足,圈足下有垂珥。口沿上下各饰一周窃曲纹,器腹与盖的上部饰瓦纹,圈足饰垂鳞纹。颂簋的器身和盖上均铸有铭文,盖器铭文相同,为对铭,均为15行150字,又重文两字,记录了“颂”受天子册命的过程。

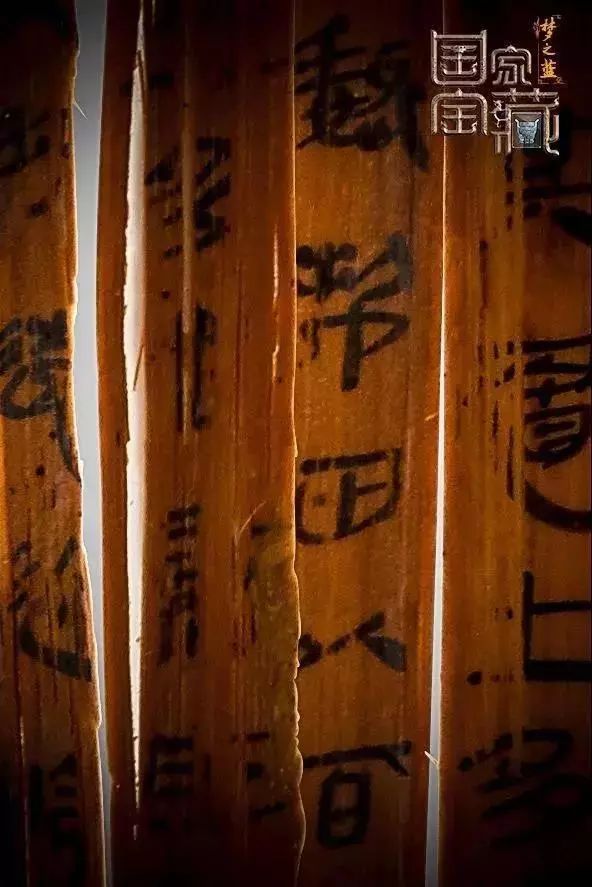

《孙子兵法》、《孙膑兵法》竹简

一眼千年

相隔千年宛如初见

2019年1月

礼成家国的山东博物馆亮相《国家宝藏》

《孙子兵法》、《孙膑兵法》竹简

闪耀央视舞台 尽展齐鲁风采

《孙子兵法》、《孙膑兵法》竹简于1972年出土于银雀山汉墓,一号墓共整理出竹简4942枚,分长短两种,长简占绝大部分,简长27.6、宽0.5-0.9、厚0.1-0.2厘米,其长度相当于汉尺的一尺二寸;短简长约18、宽0.5厘米,相当于汉尺八寸;另外发现少量木牍,长约23厘米,相当于汉尺一尺,所谓“尺牍”。 二号墓整理出竹简32枚,简长69、宽1、厚0.2厘米,长度相当于汉尺3尺。

银雀山汉墓简牍包括四类书,第一类是兵书,第二类是论政论兵之书,第三类是数术书,其余归入其它类。其中兵书数量最大,也最重要,尤其是《孙子兵法》与失传近两千年的《孙膑兵法》同墓出土,结束了关于孙子其人其书的千古论争,意义重大。

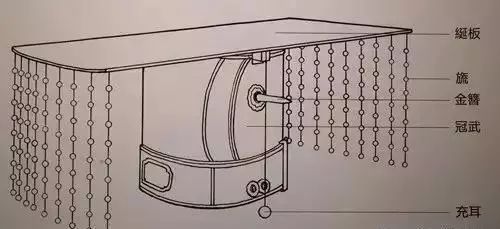

九旒冕

旒冕

是古代王公戴的一种礼帽

在山东博物馆就藏有一件珍贵的九旒冕

这是迄今唯一一件保存完好的

明初亲王冕冠实物

出土于明朝第一代鲁王朱檀墓

冕的顶部有“綖板”,綖板前圆后方,綖板上面涂着黑漆,以示庄重。板前后系垂旒,前后共垂9道旒。每道旒上计有9颗,每道上9颗五彩玉珠,共用珠162颗。板下有玉衡,连接于冠上两边凹槽内;衡两端有孔,两边垂挂丝绳直到耳旁,两根丝绳是黑颜色的,叫做“玄紞”。 丝绳垂至耳处系着一块美玉,材质是黄玉。冕左右下垂的两块玉,即所谓的“充耳”。

作为亲王的冕冠,九旒冕在各个部位彰显着与普通冕冠与众不同的特点,体现着古代贵族对于自身极高的行为约束:綎板,前圆后方,代表着古人天圆地方的宇宙观;前后垂下的旒和左右垂下的充耳,则代表着帝王要非礼勿视、非礼勿听。

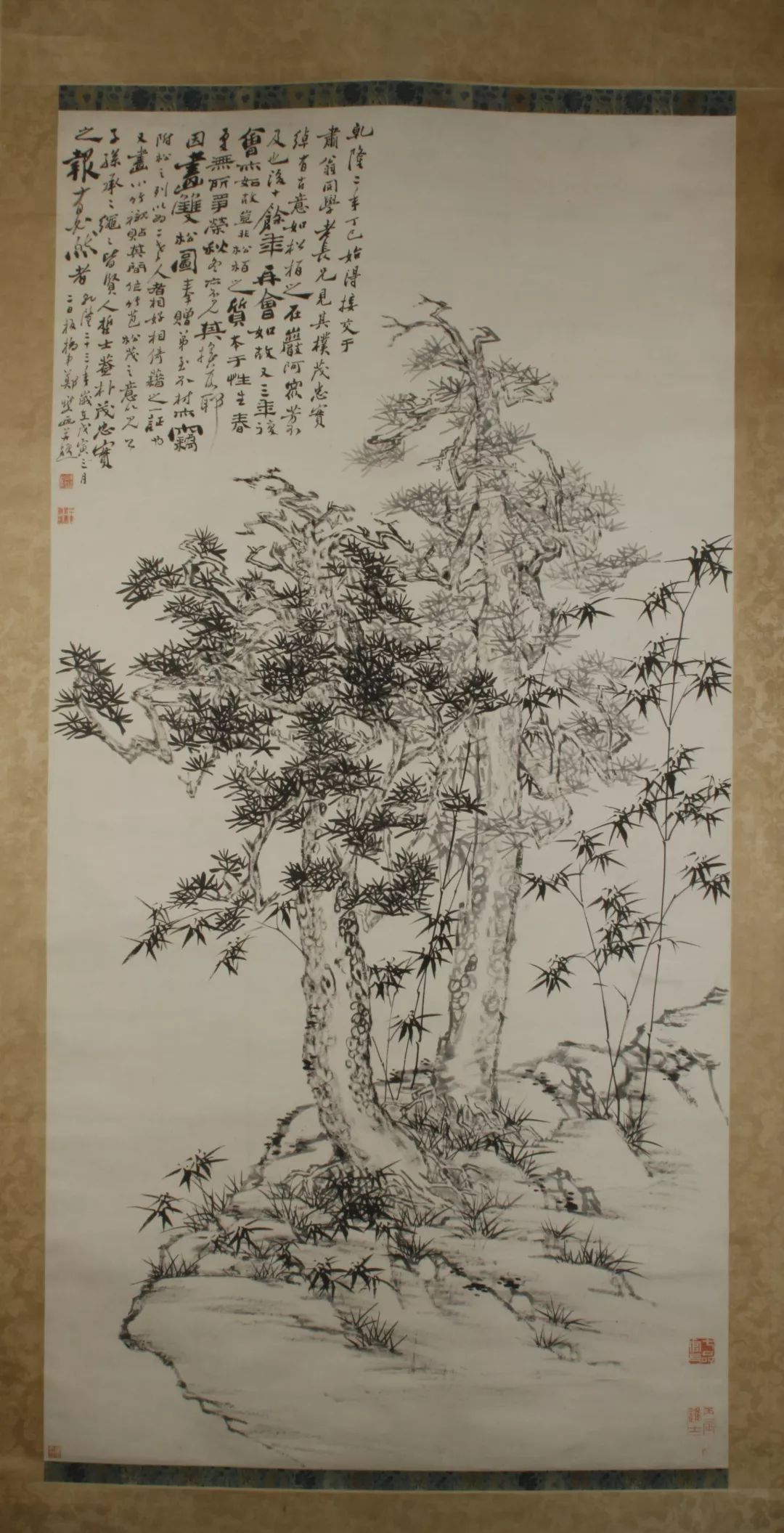

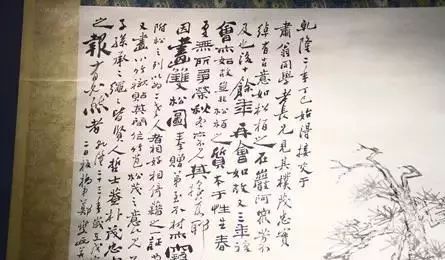

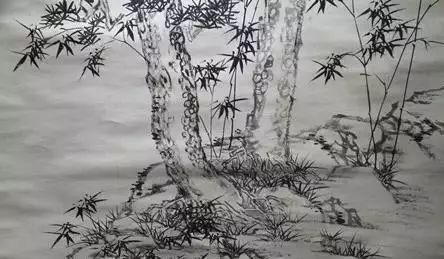

郑燮《双松图轴》

清代著名画家郑燮的代表作之一,1954年入藏山东博物馆。

此画纸本设墨,画心纵201厘米,横101厘米。郑燮(公元1693—1765年),字克柔,号板桥,以号行世。江苏兴化人。是清代“扬州八怪”之一,以擅画兰、竹、石闻名。《双松图轴》是郑燮在乾隆二十三年送给好友肃翁的作品。

画中双松苍劲挺拔,树旁是几杆细竹及怪石、兰花。竹子清瘦,孤直,墨色水灵,浓淡有致。构图上,松、竹、兰、石和题诗错落分明,相互映衬。松、竹、兰花、怪石组成的画面,别具一番自然情趣。画作中的题诗也充分反映了郑燮对于好友肃翁质朴的情谊。这件作品书、画俱佳,保存完好,是难得一见的珍品。

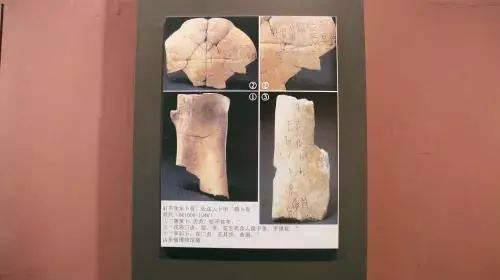

甲骨

如果将五千年中华文明

比作一幅璀璨夺目的画卷

那么甲骨无疑是其中浓墨重彩的一笔

甲骨文是刻在龟甲或兽骨之上的文字,记录了商代晚期王室占卜的相关内容。山东博物馆共藏5425片甲骨,有1000多片一级品,大部分为罗振玉旧藏,其中有4片为特级品。

其中一片有“鬼”字,“鬼”即鬼方(匈奴),据说“鬼方”甲骨全国仅三片,大陆只此一片,另两片在台湾。一片甲骨上有“鎷”字。带“金”的字在甲骨文中非常罕见,此片是《甲骨文合集》中唯一一片带金字旁文字的甲骨。另一片正面有一“虹”字,此字上边的两道弧当是龙身,下端当是龙头,作二龙吸水,古人认为龙出吸水即天晴。郭沫若先生认为该骨面刻辞“盖一代典礼习尚如是也”,其前后均未见,极其罕也。

蛋壳黑陶杯

山东地区发现的蛋壳黑陶高柄杯完整器很少,除了国家博物馆征调和山东大学所藏外,多数珍藏于山东博物馆,成为山东博物馆的镇馆之宝。

这件蛋壳黑陶高柄杯,1960年潍坊姚官庄遗址出土。整器为两部分套合,杯身作宽沿,直壁圜底,下承圆筒状且两端外侈的杯柄,上饰平行凹弦纹数周。该器以轮制而成,器壁薄如蛋壳,表面乌黑光亮。是山东新石器时代考古最重要的发现之一,也是典型龙山文化的重要标志。

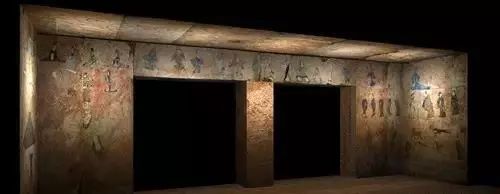

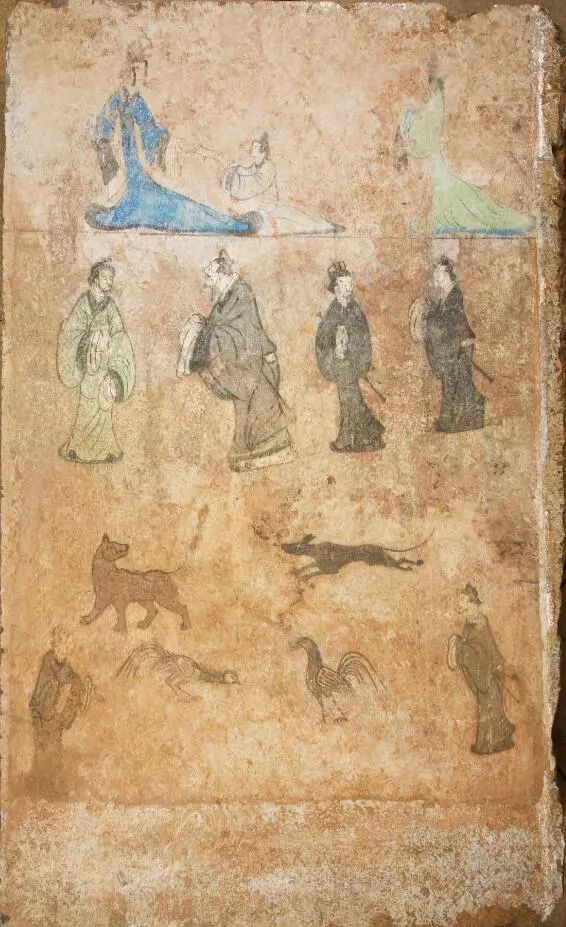

东平汉墓壁画

汉画像石

是中国古代艺术中的旷世瑰宝

是汉代人以石为地,以刀代笔雕刻

在墓室、祠堂、门阙等建筑物上的

石刻艺术品

而汉代墓室壁画则是汉画像石中的精品

行走在“汉代画像艺术展”展厅中

东平汉代墓室壁画

往往最能吸引观众的目光

东平彩画是山东迄今发现年代最早、保存最完好、内容最丰富、艺术水平最高的汉代壁画,填补了山东地区汉代壁画墓的空白,对于汉代丧葬制度、民间生活习俗、中国绘画史等方面具有极高的研究价值。

2007年在东平老物资局的改造过程中,发现和发掘了一批汉代墓葬,共计 18座,其中的3座(1号、12号、13号)彩色壁画墓最为引人注目。其年代为西汉晚期至新莽时期,出土的彩色壁画色彩艳丽,特点鲜明,内容题材丰富,尤其是1号墓的彩色壁画,内容最为丰富,保存也最为完好。其所绘内容有红日、三足乌、对饮图、仕女图、升仙导引图、拜谒图、武士图、乐舞杂技以及方相氏驱疫仪式等。

欢迎省内文化旅游机构、企业或自媒体达人

给我们供稿

投稿邮箱:wlsdzg@163.com

阅读量:35.5W

打开“闪电新闻”看评论