新时期政务服务系统整合对接模式探析

来源:电子政务智库

2020-11-03 17:50

发表于山东

近年来,随着“一网一门一次”改革的大力推进,我国政务信息化迅猛发展,服务渠道不断拓展,服务内容不断丰富,服务形式不断创新,政策环境、社会环境、技术环境也随之不断演变,政务信息化发展进入新时期。新时期政务信息化呈现两大显著特征和发展趋势。

一是突出互联网应用。各地、各部门强力推进“互联网+政务服务”,强调政务服务从大厅、窗口向互联网、移动终端延伸,政务服务“上网是原则、不上网是例外”。

二是突出系统整合共享。解决传统上“各自为政、条块分割、烟囱林立”的信息孤岛现象,更加突出信息共享、业务协同,强调数据多跑路、群众少跑腿。适应新形势、新要求,新时期政务服务系统的建设目标、原则和理念都发生了重大改变,职能部门如何准确把握、科学定位、合理设计政务服务系统整合对接模式,成为当前政务信息化工作的重点和难点。

准确把握政务信息系统建设统分尺度

我国政务信息化起步之初,由于缺乏统一规划,缺乏顶层设计,缺乏建设资金,缺乏技术人才,也缺乏完整有效的需求调研,政务信息系统项目建设往往各自为政,规模小、层次低,标准不统一,信息不共享。近年来,各级政府对政务信息整合和共享高度重视,努力消除信息孤岛,实施互联互通,推进集约化建设成为政务信息化的主旋律。

国务院办公厅《进一步深化“互联网+政务服务”推进政务服务“一网、一门、一次”改革实施方案》(国办发[2018]45号)要求“整合各级政府部门分散的政务服务资源和网上服务入口,加快推动各级政府部门业务信息系统接入本级或上级政务服务平台”。国务院办公厅《业务信息系统整合共享实施方案》(国办发[2017]39号)要求“推动分散隔离的业务信息系统加快进行整合。整合后按要求分别接入国家政务信息化内网或国家政务信息化外网的数据共享交换平台”。从国家的顶层设计可以看到两方面要求,一是要加强政府部门内部信息系统的重建整合,二是要搭建统一的政务服务平台和共享交换平台,统一对接各部门业务信息系统,并没有要求取消建设部门业务信息系统和政务服务系统。

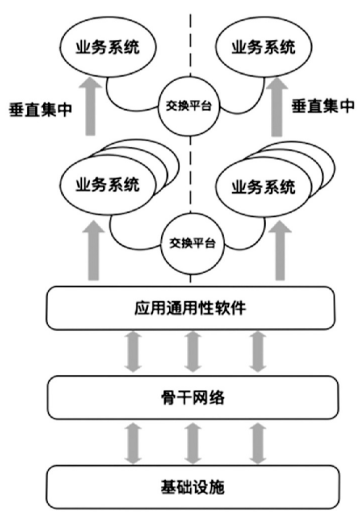

准确把握国家原则要求,结合各地工作实际,合理确定业务信息系统建设的统分尺度,既要着眼尽可能的统一建设、信息共享,又要保留一定程度上的分散建设,也就是统分结合。政务信息系统建设规划的首要任务就是合理确定统分的尺度,做到应统则统,应分则分。

⑴统一实施基础设施建设运维。包括省、市两级计算、存储、网络、安全数据中心基础云平台,数据库、中间件等基础软件,以及相关的机房环境等,需要开展应用系统运行部署的部门,向省市数据中心提出资源需求申请即可。

⑵统一搭建核心骨干网络。统一建设政务外网、政务内网,纵向上联通省市县乡各级节点,横向上发散到各级职能部门,各部门只负责自身内部局域网建设,对外(包括条线系统内)不再建设独立的业务专网。

⑶统一建设通用性应用系统。政府网站、电子邮箱、OA、视频会议这类需求规范、流程统一的应用系统统一建设,各部门只作为终端用户直接应用。

⑷分散建设部门业务信息系统。对于最为复杂的业务应用软件,由各部门分别建设维护,省、市级数据资源管理部门建设省市政务服务平台和数据共享交换平台,汇聚各部门业务信息系统中面向社会公众的服务事项,在省市平台形成统一的政务服务“一张网”,实现一次登录,全网通办。

⑸实施部门内部系统整合。大力推进部门内部分散系统的清理、规范、整合,按照业务耦合程度、服务对象类型、网络运行环境等因素,整合形成为数不多的若干个核心业务信息系统。建设统一的基础数据库和数据交换平台,实现业务信息系统之间的数据一致性。同时,建设统一的部门政务服务系统,对内连通各业务信息系统,对外实现和省市政务服务平台之间的统一对接,承接所有第三方渠道访问需求。

⑹推进垂直条线数据向上集中。“数据向上集中、服务向下延伸”,大力实施垂直条线系统整合,先实现省级集中建设,提高系统管理层级,再过渡到全国统一建设。由于政策业务相近,经办流程一致,垂直集中比横向整合更加具有可行性,更加有利于集中系统的推广和运维。

合理规划政务服务系统体系架构

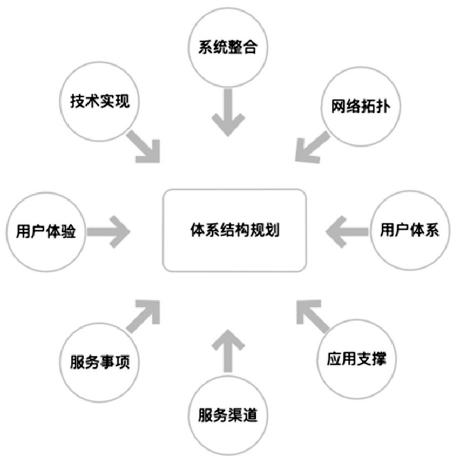

政务服务系统的主要功能是依托内网业务信息系统,向企事业单位、社会公众,通过门户网站、微信、支付宝、移动APP等不同的服务渠道,提供网上信息查询和网上业务办理。传统模式下,政务服务系统和业务信息系统紧密耦合,甚至是合二为一,形成不同的IP地址、不同的用户体系、不同的服务风格。新时期政务服务系统体系架构发生了重大变化。本节从系统整合、网络拓扑、用户体系、应用支撑、服务渠道、服务事项、用户体验、技术实现等八个维度阐述如何合理规划政务服务系统体系结构。

从系统整合角度国务院办公厅《业务信息系统整合共享实施方案》要求“各部门原则上将分散的、独立的信息系统整合为一个互联互通、业务协同、信息共享的‘大系统’”。建设统一的政务服务系统是贯彻落实国家要求的最佳切入点。政务服务整合统一后,社会公众面对的是一个统一门户、统一风格、统一界面、统一认证的办事平台,可以不理会这个统一门户之下不同的业务信息系统。同时,部门业务信息系统同省市政务服务平台的对接,也由部门政务服务系统统一进行,政务服务系统成为联系两者的唯一桥梁,从而减轻了各业务信息系统的接口改造和维护工作量。

从网络拓扑角度部门政务服务系统部署在政务外网,通过防火墙等设备同互联网逻辑隔离,通过网闸等设备同内网业务信息系统物理隔离。部门政务服务系统和省政务服务平台之间通过政务外网互联,对于用户认证、事项受理、事项办结和互动反馈等功能通过两个系统实时对接方式实现;对于申请表、附件材料、受理信息的抓取,以及过程信息、审批结果、电子证照的发送通过数据交换共享平台实现。该网络布局降低了传统模式下不同部门系统多头联通互联的风险,阻断了互联网对内网的潜在攻击,保障了内部网络、内部主机和业务数据库的安全。

从用户体系角度传统模式下,不同业务系统需建立各自的用户数据库,开展用户注册、登录、注销、业务权限等管理,加密算法也不尽相同。在统一用户认证体系下,省政务服务平台统一承担自然人和法人用户注册、登录认证、等级核验等功能,各市政务服务平台和各部门政务服务系统,以及各部门业务系统不再建立自己的注册用户数据库,用户注册、用户登录等均跳转省政务服务平台,通过令牌检验机制一次登录,全网通行。

从应用支撑角度除了用户管理之外,电子证照、电子印章、CA认证、网上支付、短信平台、物流管理等等,都是公共服务不可或缺的基础性应用支撑能力,由省政务服务平台统一建设,部门政务服务系统通过统一接口直接调用,可以大大简化各自的软件开发和维护,也大大减轻同微信、支付宝、银联、快递公司、电信运营商、电子认证中心等众多第三方服务机构的招标采购、协调联系、统计对账、费用结算等工作量。

从服务渠道角度要彻底改变传统上完全依托互联网网站的唯一服务渠道模式,适应互联网时代“移动优先”发展理念,同电信、银行、水电等公共机构,以及电商企业服务模式看齐,将网站、移动APP、微信公众号、支付宝小程序、银行移动客服端、短信平台、电话咨询以及基层服务大厅的自助服务终端纳入统筹考虑,形成实时联动、数据一致、多位一体的政务服务体系。其中网站、APP、微信公众号等既可能来自于省市政务服务平台,也可能来自于部门自身,以及垂直条线内的上级部门。部门政务服务系统本质上就是一个统一的政务服务支撑平台,这些不同层级、不同渠道的访问均由这个支撑平台统一应答,统一对接部门内网业务系统,并将结果返回各服务渠道。

从服务事项角度政务服务一体化前提是各部门都按照统一的事项管理规则,梳理本部门行政许可、公共服务事项。依据统一标准规范,编制政务服务事项清单,在省市政务服务平台上建立标准的服务事项目录导航。对列入清单的政务服务事项,按统一标准自上而下予以规范,同一政务服务事项在纵向不同层级、横向不同区域间,保持政务服务事项名称、类型、依据、编码、流程等要素的统一。同时,按照各自职能和权限对具体事项的要素内容进行动态维护,共同维护统一的事项数据库,加强对政务服务事项的共同管理和运用,实现数据统一、同步更新。

从用户体验角度用户登录省市政务服务平台,对不同部门进行信息查询,或办理不同部门的政务服务事项,均全程在省市政务服务平台实现,业务办理进度也可在省市政务服务平台查询,完全实现了跨越不同部门的政务服务“一张网”。但是,从技术实现环节来看,省市平台只是提供业务受理和反馈“一头一尾”两个界面,中间的信息传递、业务流程均在部门政务服务系统和业务信息系统中实现,并按约定将办理进度、办理结果通过数据共享平台反馈给省市政务服务平台。

从技术实现角度充分利用云计算、大数据、人工智能等新技术,改变传统的“浏览器+中间件+关系数据库”B/S/S架构,以适应当前政务服务的新特点和新要求。整合存储、计算、网络、安全和负载均衡等硬件资源,根据工作负载大小实现云资源的动态分配和弹性伸缩;引入“大中台、小前台”设计理念,合理划分包括用户管理在内的业务中台、数据中台、技术中台版块,实现共享复用,提高开发效率,减少重复建设;依托大数据技术,深度挖掘业务状态和用户行为轨迹数据,形成以服务对象为中心的标签数据,实时感知用户服务需求,提供主动性、精准化政务服务;借助AI技术,构建知识图谱、智能问答系统,通过文字、语音等方式为用户提供智能在线政策问答和业务信息查询,降低人工成本,提升政务服务的质量和效率。

统一设计全网通行用户认证对接机制

统一用户认证体系是政务服务系统整合的核心内容,只有实现了统一认证,用户才能在不同层级、不同部门无感切换漫游,实现“一次登录、全网通行”。关键点是合理设计省市政务服务平台和部门政务服务系统的对接调用机制。

用户注册数据库统一建立在省政务服务平台,用户注册统一由省政务服务平台提供,各市、各部门政务服务页面不再提供用户注册功能。同样,用户登录界面也由省政务服务平台统一提供,各市、各部门只提供相应的跳转链接。不同市、部门政务服务页面之间的互认互通通过令牌检验技术实现,令牌检验的请求、传递、路由及互认互通的过程瞬间达成,对终端用户完全透明。以一个用户跨系统认证传递为例:一个终端用户,在A部门政务服务系统网站访问并登录,实际上是完成了在省政务服务平台用户登录模块的验证,当他转移到B部门政务服务系统,会自动携带用户认证令牌,B部门用户认证模块获取应用请求后,解析出其中的用户认证令牌,向省平台发起令牌校验,省平台路由令牌检验请求到A部门地址,将校验结果返回给B部门,如果检验成功,用户就可以在B部门系统登录成功。A部门和B部门的系统获得的用户信息同样来自省平台,两部门的系统之间没有发生点对点对接,都是通过和省平台之间的相互调用来实现。用户在提交注销申请后,用户在其他系统的认证session也同步注销,实现统一登出的效果。

各部门政务服务系统虽然不提供用户注册和登录检验功能,但是必须建立一个统一用户认证对接管理模块,统一处理和省政务服务平台用户认证子系统之间的相互调用。同时,在实际工作中,以人社系统为例,在对接省政务服务平台之外,还需要对接全国统一的社会保险公共服务平台,要从纵向上实现垂直条线用户体系的互认互通,并通过国家社会保险公共服务平台实现跨省异地社会保险相关服务事项的信息查询和业务办理。

统一用户认证对接管理是一个典型的“中台服务”案例,统一封装、统一管理省政务服务平台和上级部门政务服务平台中涉及到用户认证的相关管理功能,统一受理和反馈微信、支付宝、银联第三方渠道的政府服务访问需求,同时记录所有用户访问本部门的日志信息,按照来访时间、渠道、事项类别等,统计分析本部门事项办理和用户访问情况。统一用户认证对接管理模块采用微服务架构或ESB企业服务总线,部署在部门政务服务系统,将用户注册、认证、对接、日志、统计分析等各种用户管理功能统计进行统一封装,对外连接省平台等不同渠道,对内连接各个不同业务系统,在部门内形成统一的用户认证和管理功能调用规范,供各内网业务信息系统统一调用。

可以预见,在“互联网+政务服务”疾风骤雨式的全力推动下,在“放管服”、“互联网+监管”等一系列改革举措的强力倒逼下,政务服务系统建设也必将迎来难得的、宝贵的发展机遇。面对新时期、新形势、新要求,只有准确地把握信息系统统分尺度,合理规划政务服务系统架构,科学设计统一用户认证机制,充分保障用户信息安全需求,才能兼顾好国家顶层设计要求和部门政务信息建设工作实际,积极稳妥、有序有力推进“互联网+政务服务”的长远发展。

来源:电子政务智库

阅读量:11.5W

打开“闪电新闻”看评论