【党史学习教育】“大挎包精神”的源头——李金玉

来源:省农信社

2021-05-08 16:30

发表于山东

原标题:【党史学习教育】“大挎包精神”的源头——李金玉

来源:省农信社

如果用一样物品来代表山东农信,那就是挎包,如果用一种精神来代表山东农信,那就是“大挎包精神”。一只大挎包、一双铁脚板、一辆老金鹿,走千山万水、访千家万户、道千言万语、尝千辛万苦,描出了一幅经典的“老农金”画像,而其中蕴藏的“大挎包精神”跨越时空、历久弥新,承载着几代农信人的初心使命,延续着农商银行独特的“红色基因”。

在全系统上下深入开展党史学习教育之际,省联社推出“大挎包精神”系列故事,让大家透过文字,跟随“大挎包”们走过的村庄、翻过的山路、撑过的木筏,了解山东农信在党的领导下70年的发展历史,了解几辈“大挎包”们筚路蓝缕、艰苦创业的奋斗历程,学习他们服务三农的责任担当,学习他们不忘初心的为民情怀,学习他们吃苦耐劳的拼搏奉献,学习他们爱岗敬业的执着坚守,做到明理、增信、崇德、力行,做大挎包精神的继承者、践行者和传播者,让“大挎包精神”生生不息,薪火相传。

“大挎包精神”的源头——李金玉

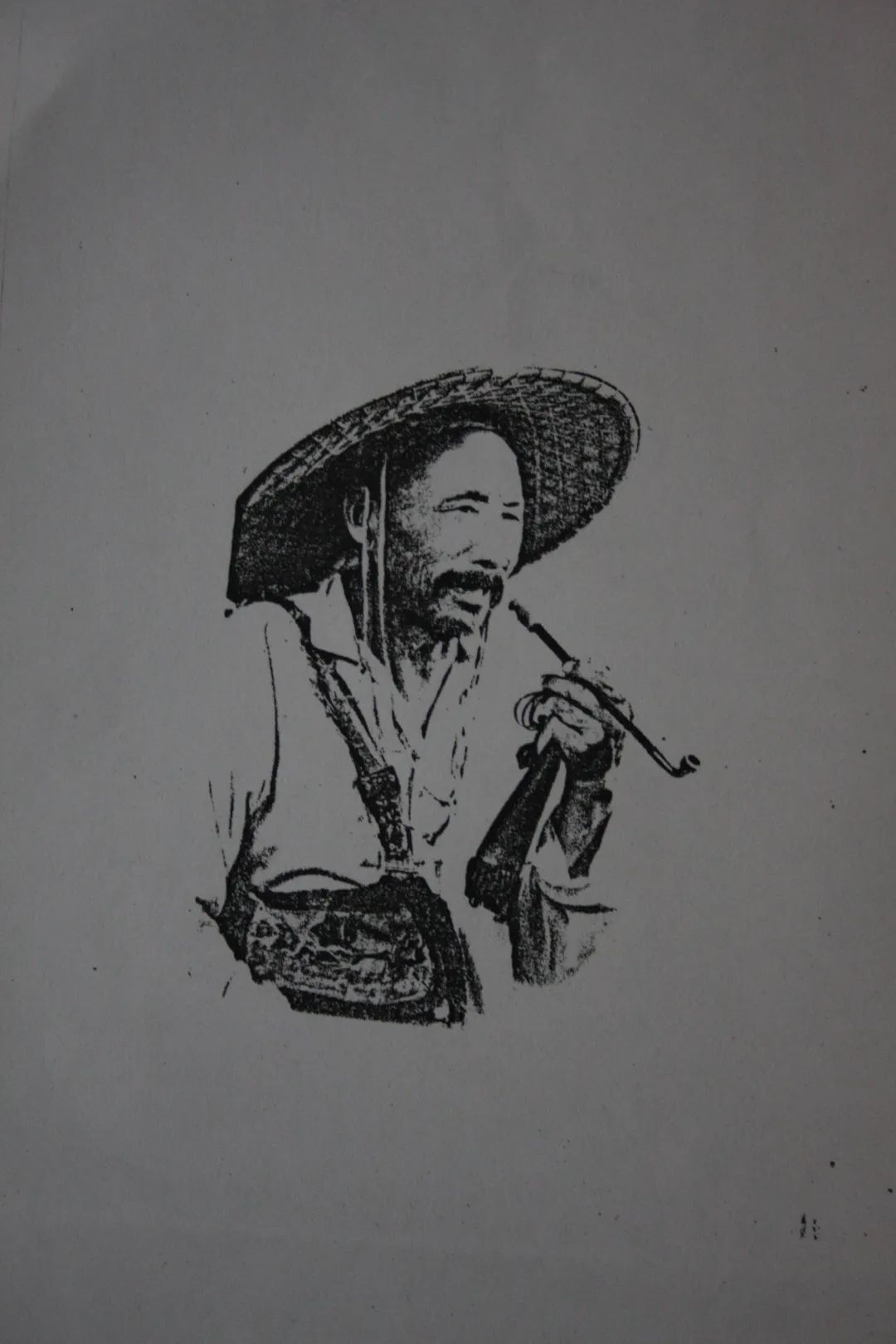

在山东农村金融展览馆里,珍藏着一件破旧的粗布挎包,透过密密麻麻的补丁,绣在上面的“为人民服务”五个字仍然清晰可见。挎包的主人,名叫李金玉。

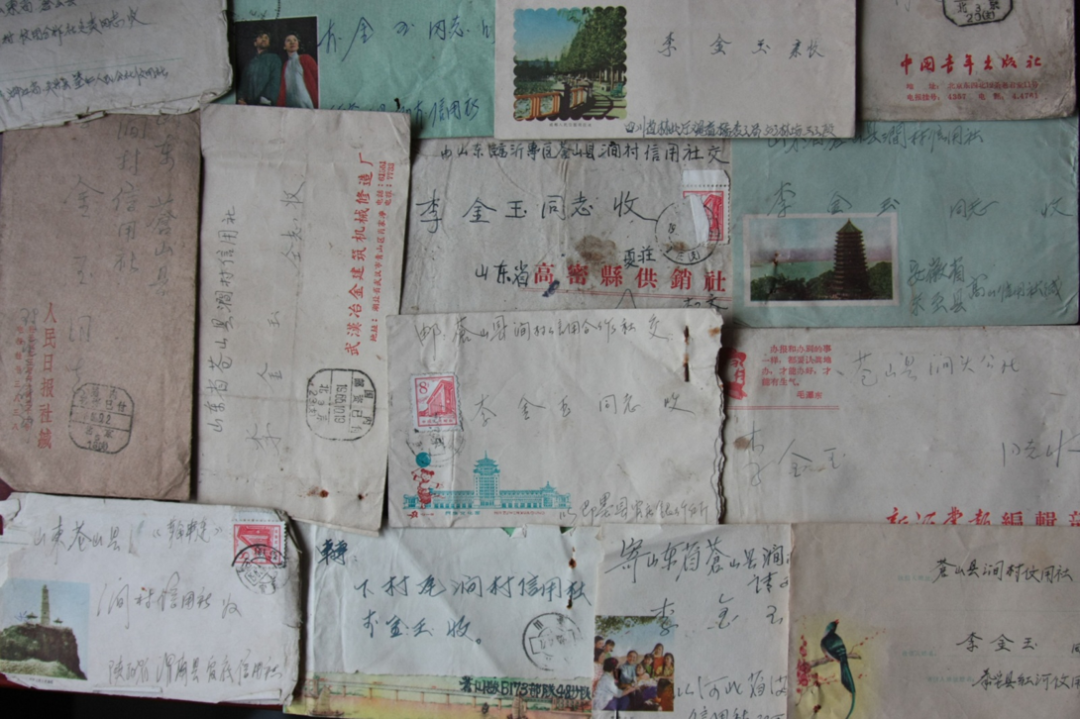

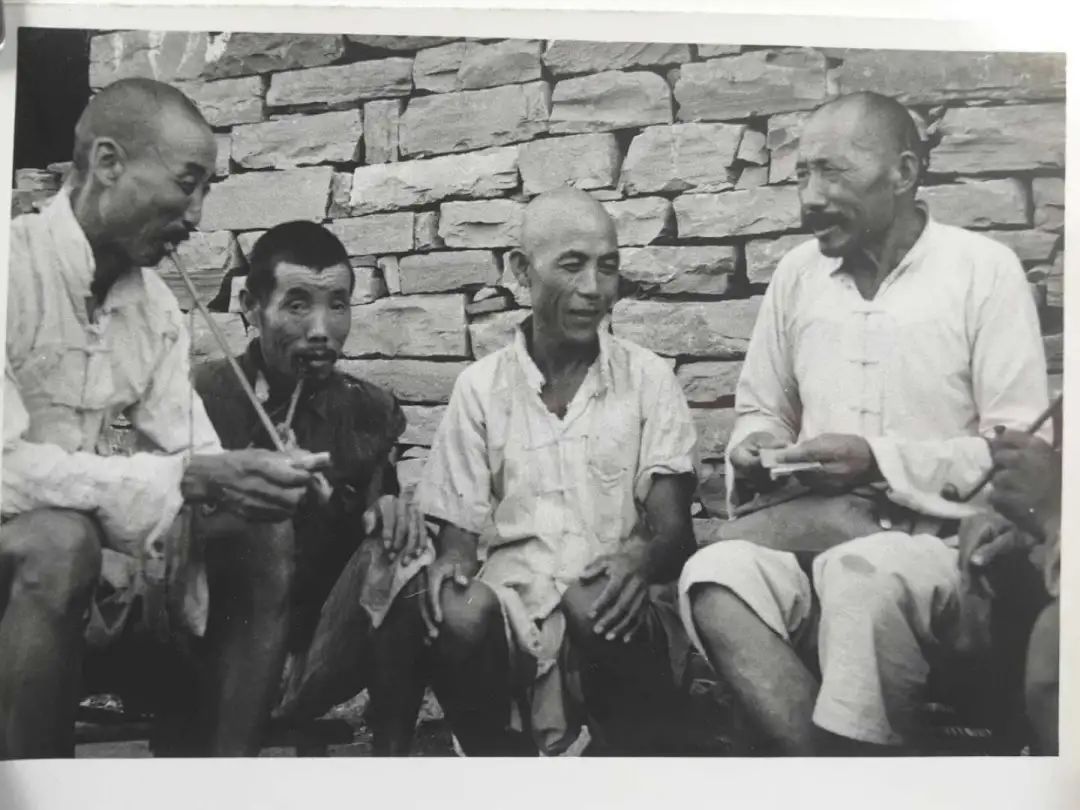

1906年,李金玉出生在临沂苍山县(今兰陵县)下村乡东涧村一个贫苦农民家庭,1944年2月加入中国共产党,1944年4月参加革命工作,任鲁南军区后勤部采购员,1954年10月参加信用社工作,历任涧村信用社(小社)主任、下村人民公社信用社副主任,1981年12月退休,1992年4月9日去世。李金玉从事农村信用社工作27年,始终勤勤恳恳为民服务,创造了“三勤四上门”办信用社的经验,被群众亲切地称为“大挎包”“百事管”“贴心人”。他曾三次进京,受到毛主席接见。山东省政府曾号召在全省财贸战线开展学习李金玉活动。其事迹多次被《人民日报》《大众日报》等多家报刊重点报道,被誉为“全国金融战线上的一面红旗”。

李金玉事迹报道后,全国各地读者纷纷来信

一、挎包里装的是党性和初心

1954年10月,苍山县筹建信用合作社,根据党组织安排,李金玉任筹委会副主任,具体负责涧村信用合作社的筹建工作,并在首届理事会上当选主任。

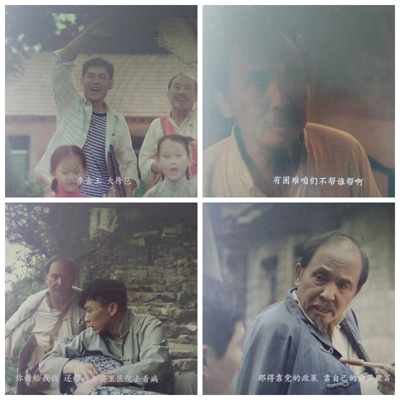

李金玉事迹微电影《初心》

信用社成立前,农民一直遭受高利贷的盘剥,因此,建社之初,便遇到复杂的困难和矛盾。面对高利贷者的阻挠破坏,面对支农资金的严重不足,李金玉认为,信用社好比一杆枪,要打倒敌人没有子弹不行,放空枪是打不倒高利贷的,要掌握足够的“子弹”,不能光靠国家给资金,一定得自己想办法。于是,他和会计披星戴月、东奔西跑到处动员存款。他还跑到离家一二百里路的临沂,千方百计找到许多老乡、熟人,动员他们存款。慢慢地,亲串亲,邻串邻,知情人找知心人,信用社的存款一天天多了起来。在他的努力下,信用社硬是支援社员们度过了1956年的春荒,使广大社员免除了高利贷的盘剥,从此,信用社的威信大大提高,在广大群众中扎下了根。

向下滑动查看

有了存款后,紧接着面临的便是“贷给谁”的问题。这是涉及到党的信贷方针、政策的问题,在当时,信用社内部还存在着两条路线的斗争。有的人主张“贷富不贷贫”,认为富人贷款有借有还、工作好做;穷队和困难户是“无底洞”,贷款放得出、收不回,与“有借有还、到期归还”的信贷原则相悖,因而,他们把困难队、贫困户看作是包袱。李金玉狠狠地驳斥了这种观点,他说:“信用社不能忘了建社初衷,要听党的话,按党的方针政策办事。”他相信,只要依靠集体力量,依靠广大群众,通过扶持生产,开展多种经营,就没有“填不满的穷坑”,因而,哪里贫穷他就往哪里钻,哪里困难他就往哪里跑。多年来,他通过信贷业务,帮助生产队和社员解决了搞副业、添农具、买猪、买粮、治病、修房屋等多种困难,使集体经济不算巩固和发展,让社员的日子一天天好起来。“李金玉、大挎包,有钱朝里存,用钱往外掏”也成为当地妇孺皆知的一首民谣。

二、挎包里装的是民生和希望

李金玉的工作,概括起来就是知农、智农、支农。

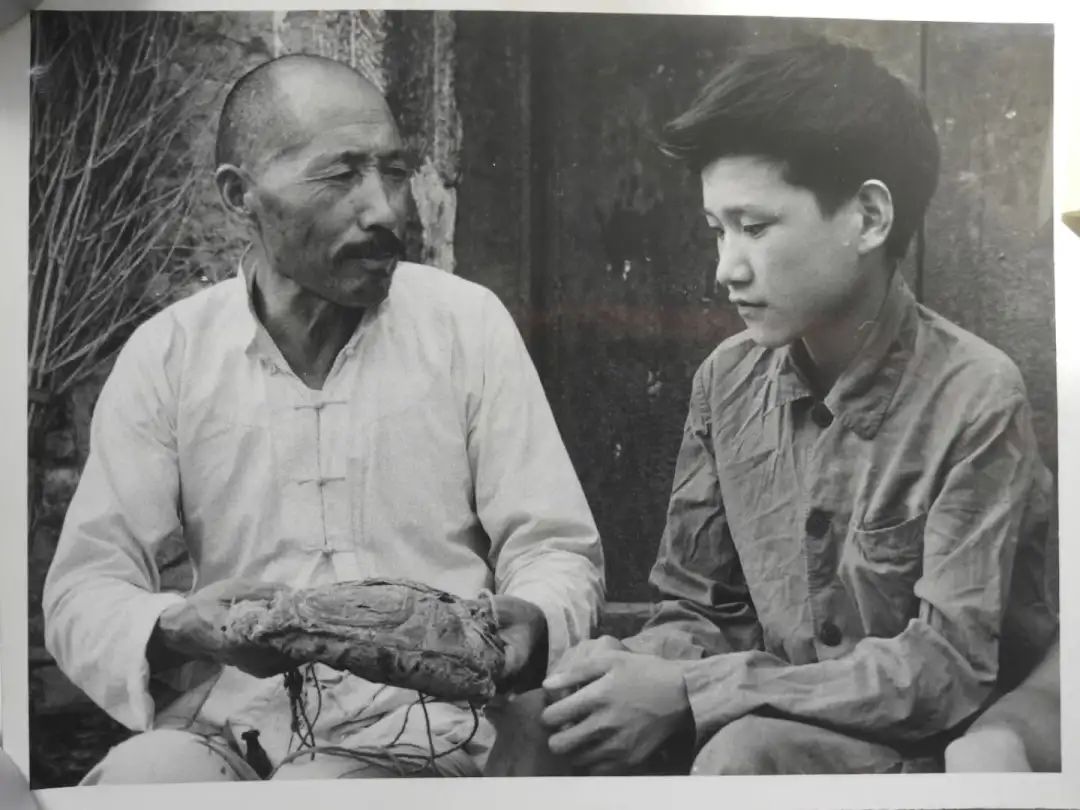

李金玉深入农户征求对信用社的意见

知农,就是心里时刻装着社队和农户。工作中,李金玉总是边串乡、边调查、边研究、边数算千家万户的款项来路和花销用项:春天,哪个队该买犁铧、铲头和长筐,哪一户该修房子拉院墙;夏季,哪个队该买杈把、扫帚、扬场锨,哪一户有病治疗需用钱;秋后,哪个队开山劈岭需用铁锤、大锹和炸药,哪一户卖了蔬菜和山果;冬季,哪个队年终决算要分钱,哪一户“号”猪、卖姜要存款。通过对服务区内生产队和农户各方面情况的详尽了解,确保了有的放矢地开展登门服务。

智农,就是在解决生产队和农户的生产、生活困难时,帮着想点子、出办法。李金玉心里总是惦记着涧村信用社辖区内6个大队、24个生产队、632户社员。哪个队有困难,哪家过得怎么样,李金玉都清清楚楚,他经常数算农民家里的情况,经常琢磨怎么样才能帮助他们依靠集体把日子过的更好一些。他把为社员服务、帮助社员解决困难当做自己的最大幸福,所以,见事就管,遇事就揽,管得多、揽得宽,自己不懂就请教别人,一定得把事情办到底,当地群众都说李金玉是个“百事通”,还说“大挎包”看得准、算得灵。

支农。就是给予贷款扶持。当年,枣峪大队是涧村信用社服务范围内最困难的大队。1958年以前,每年的口粮有一半需要国家供应。到1958年底,这个大队集体和社员共欠信用社贷款4000多元,平均每户100多元。涧村信用社讨论决定,把社里的资金重点用来支持这个队,并由李金玉去帮助这个队发展生产、安排社员生活。经过队干部和社员的努力,以及信用社的支持,这个大队逐步改变了贫穷面貌,1959年粮食开始自给,1961年以后就变成了余粮队。到1964年,集体的欠款早已还清,公共积累也扩大了,80%的贫下中农都有了存款。乡亲们把李金玉当作“贴身棉袄”,觉得他又知心,又温暖,又实诚,又牢靠。

三、挎包里装的是敬业和坚守

李金玉在工作实践中总结出了“三勤四上门”的经验,“三勤”即脑勤,多为人民生产生活着想;嘴勤,宣传金融政策家喻户晓;腿勤,走村串户登门服务。“四上门”即动员储蓄存款上门、兑付存款送上门、发放贷款“三查”上门、催收贷款上门。1965年7月,国务院财贸办公室工作组在对李金玉事迹进行深入采访时又总结出“一讲、二帮、三严、六上门”的基本做法。“一讲”就是大讲勤俭节约;“二帮”就是帮助生产队勤俭办社、帮助社员勤俭持家;“三严”就是严守自愿、严守信用、严守秘密;“六上门”就是存款上门拿、取款送上门、贷款送上门、还贷上门取、贷款买的实物送上门、各类服务办上门。贴心的服务,使群众与他产生了深厚的感情,许多群众说:“两天不见大挎包,心里觉着空落落。”

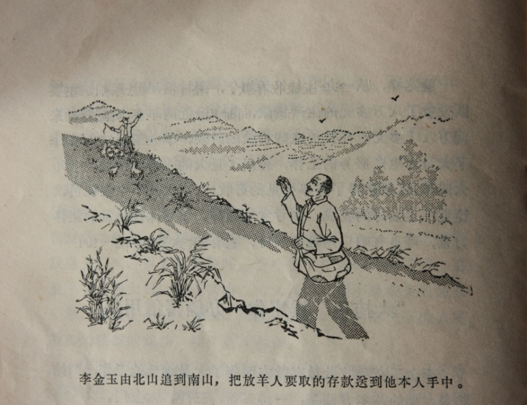

李金玉常说,乡亲们委托咱办信用社,咱就得忠心耿耿,一丝不苟地管好钱、用好钱。为此,他曾为2分钱的差错彻夜难眠,当查出是少付了储户利息时,第二天清晨,他就翻山越岭把2分钱送给了储户。他曾不顾严寒和山路崎岖,冒着大雪挨家挨户为烈军属、五保户送补助款,还为他们买粮、割肉、称盐共计200多斤,使大家欢欢喜喜地过了春节。有一次,一个放羊的社员捎信给李金玉要取款,李金玉送款上门,放羊的上了北山,他追到北山,放羊的又到了南山,他又追到南山,终于把钱送到放羊的手里。还有一次,一储户去世的时候,信用社里有他50元存款,他的儿孙都不知道。他的孙子找李金玉贷款办丧事,李金玉告诉他:“不用贷款,你爷爷还有50元存款。”储户的孙子以为李金玉开玩笑,就说:“要是真有存款,俺爷爷死了,你还能跟俺说?”李金玉严肃地说:“你这是想哪儿去了,别说你爷爷还有你们这些后代,就是五保户存的款,要是人死了,俺还得交到队里去呢!”这让储户的孙子很是感激。李金玉一心服务群众,认真做事,讲信用,在当地树立了极高的威信,也带动了业务的开展。

李金玉为孤寡老人择(清理)鱼

李金玉不识字,干起工作来困难很多。可是他凭着恒心和毅力,练就了一套农村信贷工作的过硬本领。开始的时候业务少,他就用上衣的几个口袋,把一村一村的贷款条、存折、存单和票子分别存放。晚上回来饭不吃,先给会计报账。后来,业务越来越发展,他就努力想法认识数码。他用红蓝铅笔写数码,红笔表示存,蓝笔表示支。他不会打算盘算利息,就苦练心算,白天走在路上练,晚上向会计报账的时候练,并且经常用自己的心算与会计的珠算核对。日久天长,李金玉在会计的耐心帮助下,终于练就了过硬的心算本领。后来,他心算利息有时比算盘还快。几十年来,他经手的业务数也数不清了,却几乎没有出过差错。

四、挎包里装的是无私和奉献

“勤跑勤颠”,这是李金玉挂在嘴边上的一句话。他走路不打怵,总是年头到年尾地风里雾里,雪里雨里跑。他边串乡、边调查、边研究、边数算千家万户的款项来路和花销用项。在服务区内,他每天至少要跑四五十里山路,爬四五道山岭,过六七条河沟,绕过一座水库,围着八个大队的十六个山庄转。当地群众描述那里的路况是“山高石头多,出门就爬坡”“一步一拐弯,步步踩到石头尖”。李金玉患有气管炎,有几次走在路上喘不过气来,险些搭上了命。大家伙见他起早贪黑,饥一顿、饱一顿的,十分辛苦,都劝他注意身体,他说,为人民服务,身上吃苦心里甜。

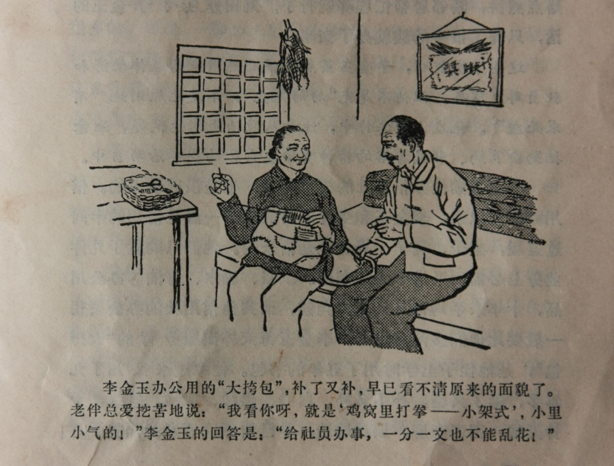

李金玉注重艰苦奋斗、自力更生,贯彻执行少花钱多办事、不花钱也办事的原则。建社之初,李金玉和会计办公的房子一直是借用的半间过道,桌子、凳子、算盘也是借来的,他们只购置了几件业务上必须而又借不到的东西。李金玉外出服务背的“大挎包”是他侄子上学背了五年的书包,他拿过来又用了九年多,缝了又补,补了又缝,黑线白线,密密麻麻,层层叠叠,没有了原来的模样,老伴总爱挖苦说:“信用社那么多钱,连个背包都舍不得买,你就是鸡窝里打拳—小架势,小里小气的!”李金玉的回答是“给社员办事,一分一文也不能乱花!”

李金玉向孩子讲述大挎包的故事

除了“大挎包”,李金玉还有个响亮的绰号叫“百事管”。平日里,他除了动员存款、发放贷款外,还代公社发通知,发放救急款、烈军属补助款;代供销社门市部提货、送货;代邮政局捎信、送报;给生产队操办农具、种子、牲口、草料;给社员办理婚丧嫁娶、赶集上店、请医抓药,等等,什么事都干。生产队因缺薯种,他跑到费县、平邑2个县8个公社的70余个村庄,调剂到15万斤薯种,供给了18个大队的需要;生铁犁铧在山区耕地碰到石头容易折断,他就与公社铁业社联系,督促赶制熟铁犁铧,并送到多个生产队;生产队搞副业,他帮着操持资金,并往返县城协助购买了小钢磨和粉碎机。当地干部群众说:“李金玉为人民事业操心费力办的好事,就像满树的红枣,滴溜八挂的数不清。”他为群众办实事、办好事都是无私的,他从未因此而吃人家一顿饭、喝一口酒、取一分钱报酬。相反,他为了把群众委托他办的事情办好,常常耽误了吃饭和休息,有时甚至挨淋受冻,但他却从不以为意,他常说:“现在的江山是革命前辈拼命流血打下来的,咱们跑跑腿、流点汗,给群众办点事,跟过去打鬼子、攻碉堡比起来,这算得了什么”。

虽然老人早在1992年就离开了我们,但他的“大挎包精神”却影响着一代又一代的农信人。而“大挎包精神”还将伴随农商银行的成长与发展不断传承和弘扬下去。只是我们在弘扬这种精神的同时,还要记住有一个创造了它的人叫李金玉。

来源:省农信社

审核:李东星

阅读量:118.4W

打开“闪电新闻”看评论