整整67年!鹰厦线上的这三代人,谱写完整铁路家史

来源:人民日报客户端福建频道

2021-06-07 22:28

发表于山东

原标题:整整67年!鹰厦线上的这三代人,谱写完整铁路家史

来源:人民日报客户端福建频道

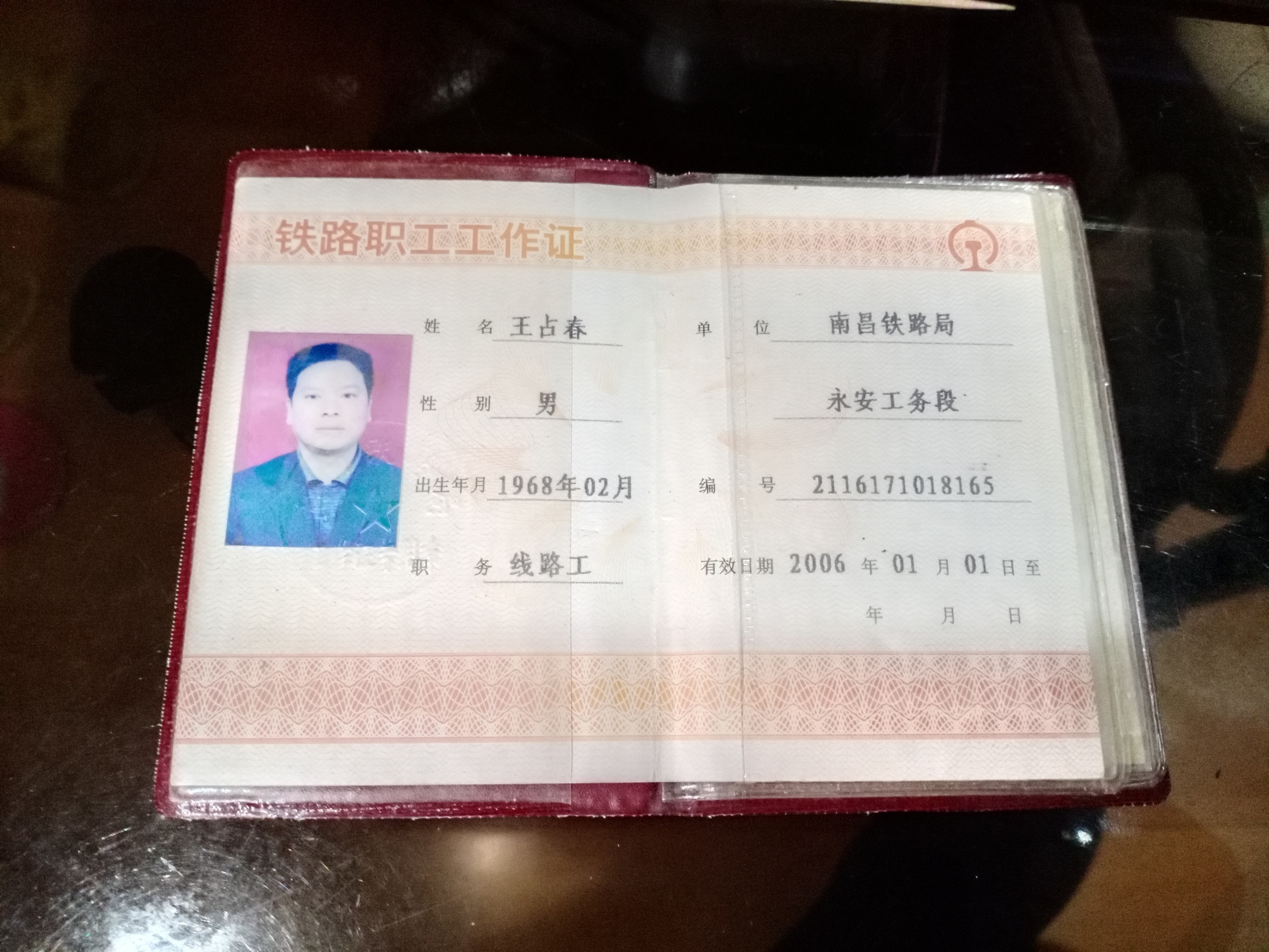

王佳伟,福州机务段永安运用车间副司机。他家中有几件传家宝:爷爷王崇文的从军照、爷爷王崇文与父亲王占春的工作证件……这些证照的背后是王家三代人在鹰厦线60多年的战斗历程。

鹰厦铁路是福建省第一条干线铁路、第一条出省铁路通道,也是中华人民共和国成立后继成渝铁路之后第二条开工建设的干线铁路。从建设到守护,从护路工到火车司机,王占春、王崇文、王佳伟在鹰厦铁路接力前行,谱写了一段铁路家史,更见证了日新月异的铁路发展史。

第一代 肩挑手扛建铁路

王崇文是鹰厦铁路建设者。

王崇文1931年出生在辽宁铁岭,因为家里穷,小时候没上学。1948年10月,身高1.75米的王崇文参加中国人民解放军,成为铁总队4支队28大队3中队9连战士。参军后,王崇文开始识字,学文化。1950年8月,王崇文成为铁三师23团的战士,而后参加抗美援朝战争。1953年3月,因为表现突出,王崇文升为铁三师9团2营5连副班长。1954年6月,王崇文在铁三师14团4连担任副班长。1954年至1958年,王崇文跟着部队,在厦门、漳平、永安境内抢建鹰厦线。

王崇文参军照片

自古闽人出山如登天,闽道更比蜀道难,横贯东西的武夷和戴云两大山脉,将福建与内陆重重隔绝。永安居于武夷山脉和戴云山脉的过渡地带。上世纪50年代,在勘测设计和方案论证后,中央决定从江西鹰潭穿越武夷山脉,在永安折向东南进入九龙江河谷,沿河谷穿越戴云山脉到漳州,再往东从海堤进入厦门岛,建设鹰厦铁路。

“我公公当时回忆,在建鹰厦铁路厦门段时,条件非常艰苦,由于不知道什么时候涨潮,填海造路的过程中,遇上海水涨潮,数名铁道兵被海浪冲走。”王崇文的儿媳妇徐志华说。

1955年10月,鹰厦线厦门海堤工程开工,1957年1月竣工。为了能让铁路进岛,在没有一台起重机、一辆机械运输车,头顶着国民党飞机连续轰炸的情况下,1万多名铁道兵和志愿者参加修建,160多名建设者将生命永远留在了海堤上。

永安地处山区,鹰厦铁路永安段只能开山建隧道,永安岭头隧道是当时全国最长的隧道。上世纪50年代,大型机械设备难以开进山区作业,建岭头隧道靠施工人员肩挑手扛,抡大锤打炮眼。当时,王崇文与战友们就住在竹子搭建的简易工棚里,条件相当艰苦。

“我父亲曾经告诉我们,当年,为了防止台湾特务破坏鹰厦铁路,每个施工现场都安排哨兵背着枪看守。”王崇文的儿子王占春说,永安西洋镇岭头村的不少村民也投入到岭头隧道的建设中。

据《永安市志》记载:1955年9月,鹰厦铁路永安境内工程动工新建,上场铁道兵部队和民工2万多人。

1958年4月1日,参加修建鹰厦铁路的中国人民解放军8511部队,在永安火车站黄竹洋山坡上建立革命烈士陵园,安葬为修建鹰厦铁路而牺牲的19名战士。这是全国唯一一座以纪念建设铁路而牺牲的先烈为主题的爱国主义教育基地。

1958年元旦,鹰厦铁路交付使用。

鹰厦铁路建成后,王崇文和许多战友一起被分到上海铁路局福州分局(现属南昌局集团有限公司)永安工务段,成为线路工,守护鹰厦铁路。这批留在永安工务段的老铁道兵大部分后代仍然选择在铁路系统就业,代代守护祖国的铁路。目前,这批老铁道兵健在的仅有50余人。

1986年,王崇文从铁路护路岗位退休,享受建国前参加工作的老工人退休待遇,2015年过世。

第二代 守护鹰厦线

1989年,王占春继承父业,通过考试,也成为永安工务段的一名铁路线路工,修护铁路保畅通。他先后在永安西洋、三明荆西线路工区工作。

上世纪80年代,铁路线路工使用的作业工具非常原始。每天,王占春与同事携带耙子、铁锹、洋镐沿线查看。一旦发现铁轨、枕木损坏,他们就齐心协力及时更换。

“我父亲工作时,遇上换钢轨,用肩挑手扛换钢轨;我们遇上需要换钢轨,则用半机械化换钢轨,更加方便易行。”王占春深有感触地说。

不仅是线路工作业工具的变化,随着中国铁路事业快速发展,王占春亲眼目睹了中国铁路钢轨的升级。

“上世纪60年代,我父亲工作时,每米钢轨重43公斤,每一根钢轨长12.5米;上世纪90年代,我工作时,每米钢轨重50公斤,每一根钢轨长25米。”王占春说,如今,普通铁路上,每米钢轨重60公斤,每一根钢轨长25米;在高速铁路上,使用无缝钢轨铺设,每米钢轨重70公斤。

王占春工作证

据悉,无缝钢轨是把25米长的钢轨焊接起来连成几百米甚至几千米长,然后再铺在路基上,无缝钢轨每段之间有11毫米的空隙。

王占春告诉笔者,过去铁路上的木枕也被淘汰了,变成现在的水泥枕,更加结实耐用,减少损坏更换的频率。

火车的哐当声和铁轨之间的缝隙有密切关系。时代变迁,中国钢轨越来越宽,越来越长,越来越重,列车运行越来越平稳,速度也越来越快。使用无缝钢轨后,乘客乘车越来越舒适,告别了过去的摇晃和哐当声。

近年来,中国铁路走出了一条中国速度和中国自信的特色之路,用较短的时间建成了世界上最现代化的铁路网和最发达的高铁网。

第三代 驾驶电力机车

1998年,王佳伟出生了,这个小生命的诞生给王家带来了新的希望。

从小在铁路边长大的王佳伟,对火车充满着好奇,喜欢听火车的鸣笛声,总想看看火车头是怎么带着火车车身跑起来。小时候,大人们就给他买了不少火车模型的玩具。

2016年,王佳伟考入南京铁道职业技术学院,开始系统学习动车组检修技术专业知识。2019年8月,通过考试,他成为福州机务段永安运用车间的一员,圆了自己的火车司机梦。从学员到副司机,王佳伟用了半年的时间。

“目前,我们驾驶的主要是韶山4改进型电力机车,这种车型适合山区高坡路段行驶,这是国内独有的一款车型。”王佳伟自豪地说。

作为一名火车副司机,王佳伟主要负责瞭望和与铁路调度员联系,承担福建省内货运任务。有时,他和同事也驾驶着中欧班列行包专车在省内穿梭。

王佳伟工作照

从鹰厦线修成到1989年以前,是蒸汽机车时代,永安至漳平区段是千分之二十二的高坡,有时,蒸汽机车爬坡每小时只有25公里。1989年,永安至漳平区段电气化,使用电力机车牵引,爬坡速度提高到每小时60公里至70公里。

一直到1993年,福建列车的时速仅有25公里,而且是单线。1993年,鹰厦线全线实现电气化,时速提高到60公里至80公里。如今,王佳伟和同事驾驶的电力机车在鹰厦线行驶的时速平均为每小时65公里。

2018年,南龙铁路开通运营,永安百姓圆上动车梦,进入动车时代。驾驶“和谐号”客运电力机车,成了王佳伟的新愿景。

福建多山,素有“八山一水一分田”之称。山多山坡高的地貌特征,影响视线,给火车驾驶增加了不小的难度。2019年10月,王佳伟和同事驾驶着火车从尤溪开往三明北的途中,天空突然下起倾盆大雨,电闪雷鸣,山区的能见度低,王佳伟和同事向铁路调度员汇报后,立即减速行驶,确保了行车安全。

一分耕耘,一分收获。2020年9月,王佳伟和同事参加了“双创杯”机辆系统背规大赛,经过激烈角逐,他和同事取得了团体第三名的好成绩。

2020年,王佳伟提交了入党申请书。

前一段,王佳伟参加铁路电力机车驾驶理论考试,他在向铁路电力司机的道路上迈步前行。

王家三代人,共同的鹰厦情,也见证了祖国铁路事业的快速发展。

阅读量:1.4W

打开“闪电新闻”看评论