2023年8月22日是我国传统的七夕佳节,从东汉时起,古人就有在七月七日晒书的习俗,所以七夕节又叫晒书节。古籍是记录中华文明的重要载体,是中华文明绵延数千年、一脉相承的历史见证。今年是习近平总书记视察曲阜、发出大力弘扬中华优秀传统文化伟大号召十周年。为进一步推进新时代古籍保护工作,更好地传承、弘扬中华优秀文化传统,在尼山世界儒学中心、山东省文化和旅游厅的指导下,孔子博物馆举全馆之力,精心策划、举办了“江流万古 文润千年——孔子博物馆第五届中华传统晒书大会”,活动内容丰富,精彩纷呈,为观众奉上了一场文化盛宴。

七夕节,孔子博物馆与山东广播电视台文旅频道联合推出“江流万古 文润千年——孔子博物馆第五届中华传统晒书大会”融媒直播。在4个小时的直播里,网友通过人民日报、人民日报视界、央视频、文旅慢直播、文旅云直播、抖音、快手、视频号、新浪微博、今日头条、百度、B站、知乎、曲阜融媒、孔子网等近20家网络平台同步收看直播,全网观看量729万。微博话题#孔府婚书带你了解中国人的浪漫# 登上微博全国要闻榜第7位,济宁热搜榜第4位,阅读量超1100万。

山东广播电视台主持人辛凯、安琪带领网友一起走进孔子博物馆,礼敬先师孔子、品读经典古籍、探秘古籍修复、见证新书发布、欣赏精品展览、体验传统技艺、品尝孔博美食。

8月22日上午,孔子博物馆孔子广场树木葱茏,流水淙淙,书声琅琅,孔子塑像矗立在广场中央,面向东方,目光慈祥。孔子博物馆第五届中华传统晒书大会暨“典籍祭孔”仪式在《论语》诵读声中拉开帷幕。

“子曰:学而时习之,不亦说乎……”孔子博物馆职工代表齐声诵读《论语》,洪亮的声音传达着对先师的无限崇敬,展示了昂扬向上的精神风貌,坚定的目光显示了传承、弘扬中华优秀传统文化的决心。

随后,舞蹈方阵表演了庄严的佾舞,告祭先师。佾舞是中国古代迎宾、朝会、祭祀舞蹈,集诗、礼、乐于一体,是中国古代的重要礼仪形式,以仁、义、礼、智、信为文化核心,折射出中华民族传统的人文精神价值。孔子博物馆所展示的佾舞是根据明代陈镐《阙里志》舞谱复原而来。

仪式第三项,中国孔子基金会、中国文物保护基金会、孔子博物馆代表向至圣先师敬献花篮。随后,孔子博物馆馆长郭思克恭读了祭文。

最后,全体参礼人员整理衣冠,庄严肃立,面谒至圣先师孔子,并行敬师礼。孔子博物馆第五届中华传统晒书大会启动暨“典籍祭孔”仪式圆满礼成。

仪式由孔子博物馆副馆长杨金泉主持。

古籍是中华优秀传统文化重要的实物见证和物质载体,对赓续中华文脉、弘扬民族精神、增强国家文化软实力、建设社会主义文化强国具有重要意义。习近平总书记强调:“深入挖掘古籍蕴含的哲学思想、人文精神、价值理念、道德规范,推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展。”作为全国古籍重点保护单位,孔子博物馆认真践行“保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用,让文物活起来”的新时代文物工作方针,以普查登记为基础,以分级保护、展示利用为重点,不断提升古籍保护工作水平。本届晒书大会,围绕新时代古籍的保护和利用,孔子博物馆举办了一系列学术活动。

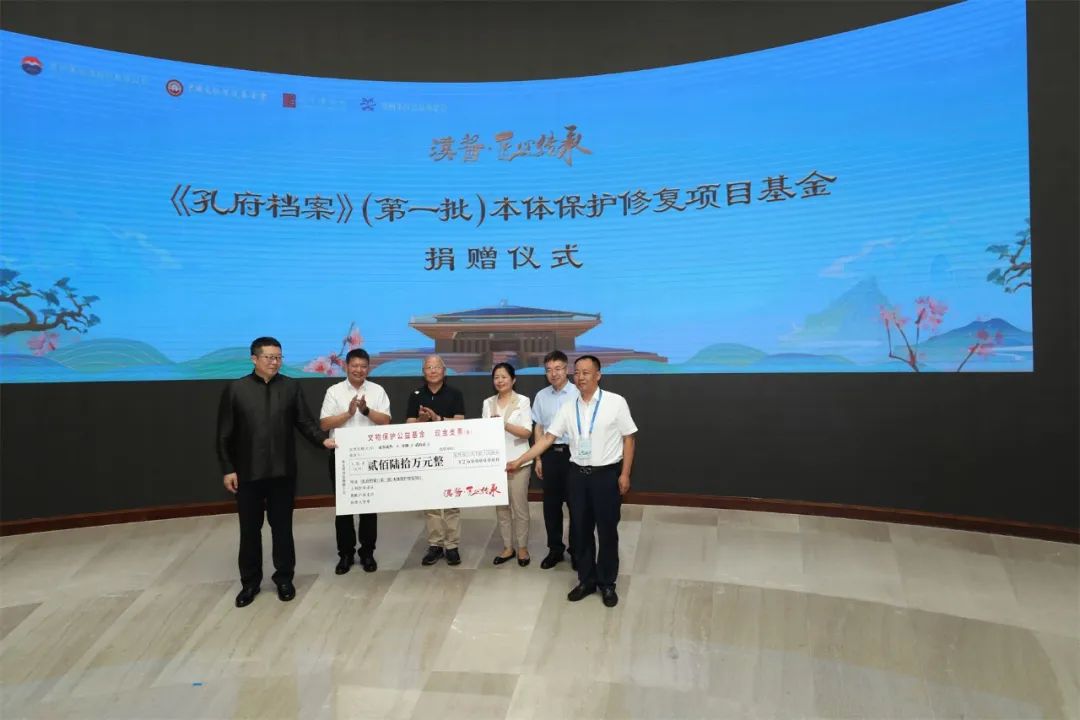

《孔府档案》(第一批)本体保护修复项目启动仪式在孔子博物馆奎文阁举行,来自中国文物保护基金会、山东省文化和旅游厅、尼山世界儒学中心等相关部门的领导和相关企业负责人共商《孔府档案》保护修复事宜。《孔府档案》是著名的历史文化遗产,是了解孔氏家族传承变迁的重要史料,也是研究明清以来政治生态、社会变迁、经济发展等情况的重要参考依据。此次会议旨在扎实开展孔府档案的保护修复,进行更加便利高效的研究利用,让孔府档案在新时代展现新的特色价值。

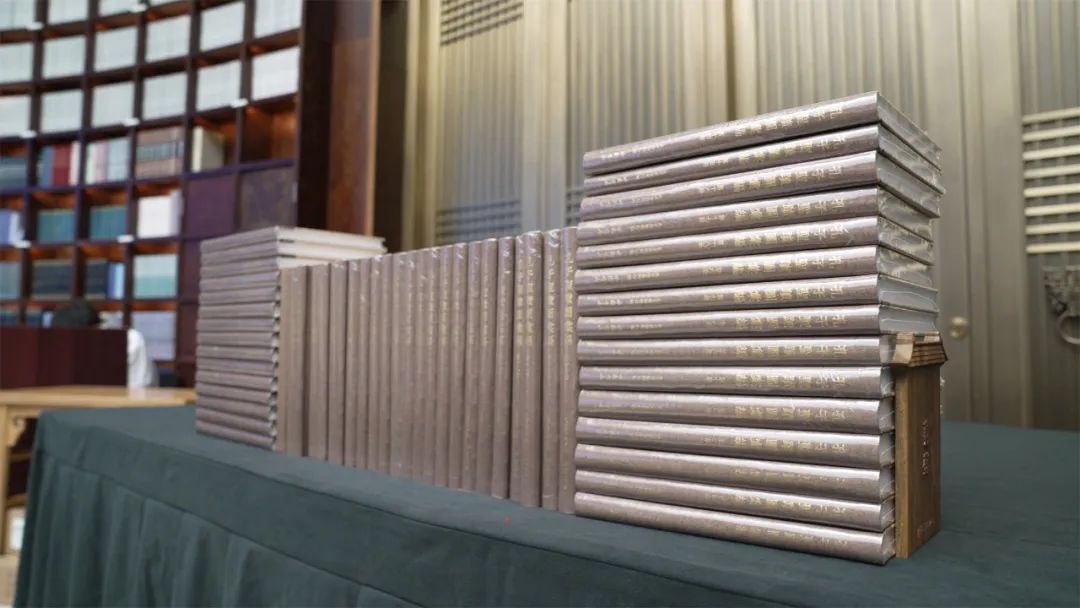

此次晒书大会还举行了《孔子圣迹图汇编》新书发布会,该书收集了明代至民国时期的多种圣迹图版本,还有日本、朝鲜等国外珍稀版本,多数版本系首次影印出版,对研究儒家思想传播史、中国绘画发展史以及古代出版印刷史等具有重要价值。

直播过程中,主持人还敲开了孔子博物馆古籍修复室的门,带领网友一起探秘古籍修复现场,了解相关知识。

为了迎接七夕晒书节,孔子博物馆精心策划了多个展览。主持人带领网友走进展厅,近距离欣赏文物,听策展人讲述文物背后的故事,仔细体会文物所承载的历史文化内涵,深切感受到中华优秀传统文化的博大精深。

跟随主持人进入“六礼锦书——孔府旧藏婚书喜启展”展厅,隔着屏幕,网友就能感受到浓浓的喜庆气氛。展柜里摆满了红色的喜帖,包括清代和民国档案32件/套,这些文物都是首次公开展示。策展人还向大家介绍了清代以来的婚姻制度和孔府的婚姻观。

随后,主持人带领网友走进“诗书继世——孔府刻书展”,据策展人介绍,孔府刻书历史悠久,最早可以追溯到宋代。此次展览的展品主要包括家族管理类书籍、家族荣耀类书籍、族人创作类书籍三部分。孔府被称为“天下第一家”,以“诗礼传家”名世,历代文人辈出,通过族人创作类书籍,大家可以领略到孔氏后人的风采;通过一些公文类文书及雕版,观众可以想象当年衍圣公府日常办公的情形。

在“先师圣迹——《孔子圣迹图》版本展”展厅,据策展人介绍,此次展览以《圣迹图》版本源流为主线,对明代至民国时期的不同版本进行图文展示,共计60余种,通过这些圣迹图,网友可以更加直观地了解孔子的生平事迹。

主持人刚一走进“孔府旧藏锡餐具展厅”,就被惊艳到了!这些餐具器型别致多样,华丽不失庄重,极具观赏性。策展人向主持人和网友介绍了这些精美餐具的文化意蕴和孔府及清代的饮食礼俗。

本次直播中,孔子博物馆两创艺术研究院的传统竹刻艺术作品首次亮相。据工作人员介绍,竹子虚心劲节、直竿凌云,有君子之姿,其形象与儒家所提倡的君子之道相契合,所以这次展览的展品多以竹为材质。

研究人员采用传统的留青竹刻工艺,以“孔子”和传统文化为主题,以馆藏文物为依托,进行新的诠释,开发了系列文创产品。其中一套作品“大哉孔子”,取材于孔子博物馆馆藏的八幅不同时期的孔子画像,对孔子形象进行生动刻画。

七夕期间,孔子博物馆还举办了丰富多彩的社教活动,让广大游客亲身参与活动,学习传统技艺,沉浸式感受传统文化的魅力。

在线装书体验社教活动现场,学生们正在学习线装书的相关知识。在社教老师的指导下,主持人了解了古籍的装订技巧,亲手装订了一本书,成就感满满。

七夕节又被称为“乞巧节”,“穿针乞巧”可是七夕节的重头戏。这不,在“鲁绣七夕,添福纳吉”体验区,几名游客正在学习鲁绣技艺。主持人也拈起绣花针,穿针引线,现场体验了一把,讨了个乞巧纳吉的好彩头。

七夕节还有吃巧食的习俗。在七夕美食活动区,社教老师正指导学生动手制作七夕巧果和巧灯,主持人不仅带领网友了解了七夕美食的相关知识,还品尝了孔博美食,并亲手参与制作,感受到了传统七夕节的浪漫和浓厚的节日氛围。

“天上佳期称七夕,人间好景是秋光。”七夕节是我国的传统节日,蕴含着深厚的文化内涵。让我们在欢度节日的同时,用心品读节日文化,坚定文化自信,担负文化使命,赓续历史文脉,谱写当代华章。

打开“闪电新闻”看评论