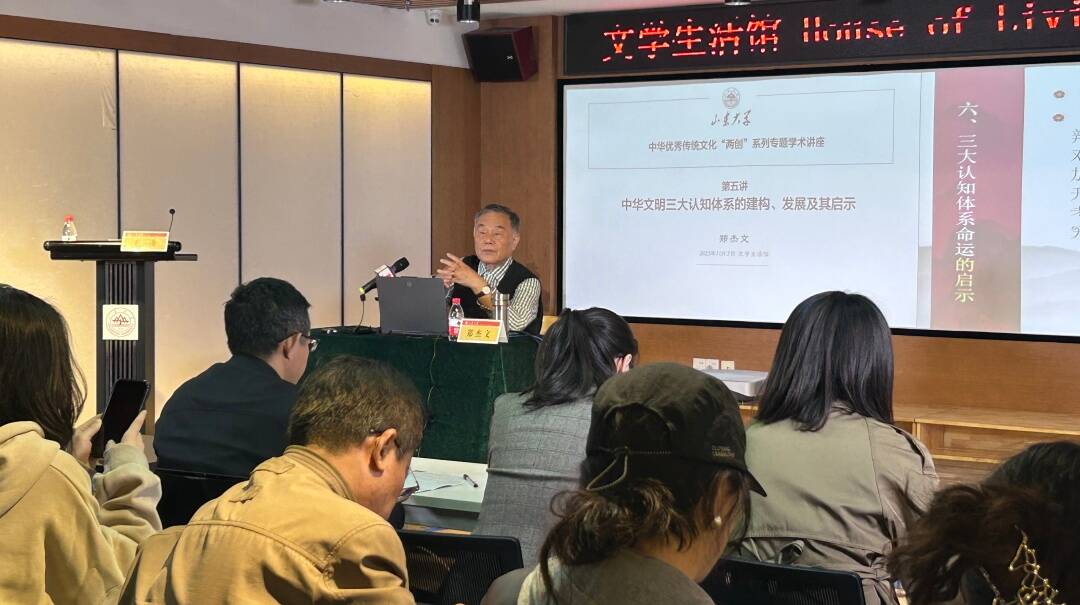

山东大学中华优秀传统文化“两创”系列专题学术讲座在中心校区文学生活馆按期举行。

11月3日,山东大学讲席教授,全球汉籍合璧工程首席专家、山东省文史研究馆馆员郑杰文作题为“中华文明三大认知体系的建构、发展、命运及其启示——兼谈创新性思维”的学术报告。人文社科研究院副院长王涛主持报告会。

郑杰文教授谈到,目前党和国家对弘扬中华优秀传统文化、架构中国学术体系高度重视,而中华文明认知体系即是其中一个重大课题。郑杰文教授强调,在研究过程中,一定要做到跨学科、多角度。中华文明认知体系,从“关系”角度而言,可以分为三大板块:探索自然奥秘及为人所用的天人之学、研究人际关系以维系社会运行的人人之学以及揭示生死关系的生往之学。郑杰文教授引用了宋代之后很少再出现创新性的发明这一结论,介绍了李约翰之问的由来,随后提出了“科技生态”理论来讨论古科技发展衰微的原因。他叮嘱同学们,在创新性研究的过程中,要重视对基本资料的收集、辩伪,尽可能全面地搜集研究对象所关涉的文献资料,然后加以分类、比对、分析、概括、升华出新的学术观点,再进行考证、分析、论述,展示出研究对象的面貌与特点。

11月10日晚,山东大学中华优秀传统文化“两创”系列专题学术讲座第七讲在中心校区文学生活馆举行。山东大学马克思主义学院教授、博士生导师徐国亮教授作题为“学习优秀传统文化 加强文化自信自强”的学术报告。

讲座中,徐国亮教授认为,“第二个结合”是又一次的思想解放,传统文化中朴素的社会主义元素提供了中国接受马克思主义的文化基础,把马克思主义思想精髓同中华优秀传统文化精华贯通起来,同人民群众日用而不觉的共同价值观念融通起来,理论上是彰显中国特色的需要,实践上是巩固群众基础的需要,要创造精神上的独立自主,具有里程碑式的意义。

徐国亮教授表示,中华文明具有突出的连续性。中华文明是世界上最长且没有中断的文明。徐国亮教授谈到了中华文化丰富的内涵和基本精神,并通过分析总结出了中华文化的基本精神。他谈到,天人合一的宇宙观是人与自然和谐共生的文化根基,协和万邦的天下观是人类命运共同体的文化渊源,和而不同的社会观是凝聚价值共识的思想原点,人心和善的道德观是中华民族独特的伦理精神标识。讲座最后,徐国亮教授提出,文化自信是对自身文化价值的充分肯定,是对自身文化生命力的坚定信念。文化的优秀、国家的强大、人民的力量,就是我们文化自信的强大底气。只有对自己的文化有坚定的信心,才能获得坚持坚守的从容,鼓起奋发进取的勇气,焕发创新创造的活力。

11月11日晚,山东大学讲席教授,文学院、文化传播学院院长,儒学高等研究院中国古典文献学专业教授、博士生导师,全国古籍整理出版规划领导小组成员杜泽逊带来第八讲——“《四库全书》纂修对当代文化战略有什么启发”。山东大学人文社科研究院院长郑敬斌主持报告会。

讲座中,杜泽逊教授首先从《四库全书》是一部什么样的书谈起,通过列举各朝各代的书籍并阐释“书同文”“考据学”“音韵学”,向大家讲述了为什么要修《四库全书》这样一部大书。杜泽逊教授详细解读了《四库全书》是怎样纂修的,并谈到了《四库全书》修书过程中的一些重要人物、《四库全书》的命运及历史评价。讲座最后,杜泽逊教授谈到“《四库全书》与多元一体文化格局的延续和发展”,《四库全书》是把形形色色的中国古书做了统一整理、统一评价的一个大成果,在“多元一体”格局中,它做的是一项了不起的“一体”工作,它继承了司马迁《史记》以来的传统,把我国文化的多元,逐步汇为一体,把无数支流汇为长江、黄河,我国文化的“多元一体”格局,就是这样一代又一代共同努力形成的。杜泽逊教授特别强调,“只有文化上一体,才有文化上的认同,只有文化上的认同,才有中华民族的大一统,我们应当从这样一个高度来认识《四库全书》。”

老师引经据典,学生们赞叹连连。每场讲座妙趣横生,现场座无虚席,除百余名师生现场参加报告会外,还有近200名听众通过腾讯会议线上聆听讲座。

打开“闪电新闻”看评论