郭英姝,第26届山东青年五四奖章获得者,齐鲁工业大学(山东省科学院)化学与制药学部教授。作为科技工作者,她敏而多思,勇挑重担;作为教师,她教学相长,用心铺就学生的成才之路。2022年10月,当郭英姝从项目批准通知文件中看到本年度的国家自然科学基金项目负责人里有自己名字时,既激动又忐忑。激动的是自己的研究有了新助力;忐忑的是必须做出更多创新成果来。

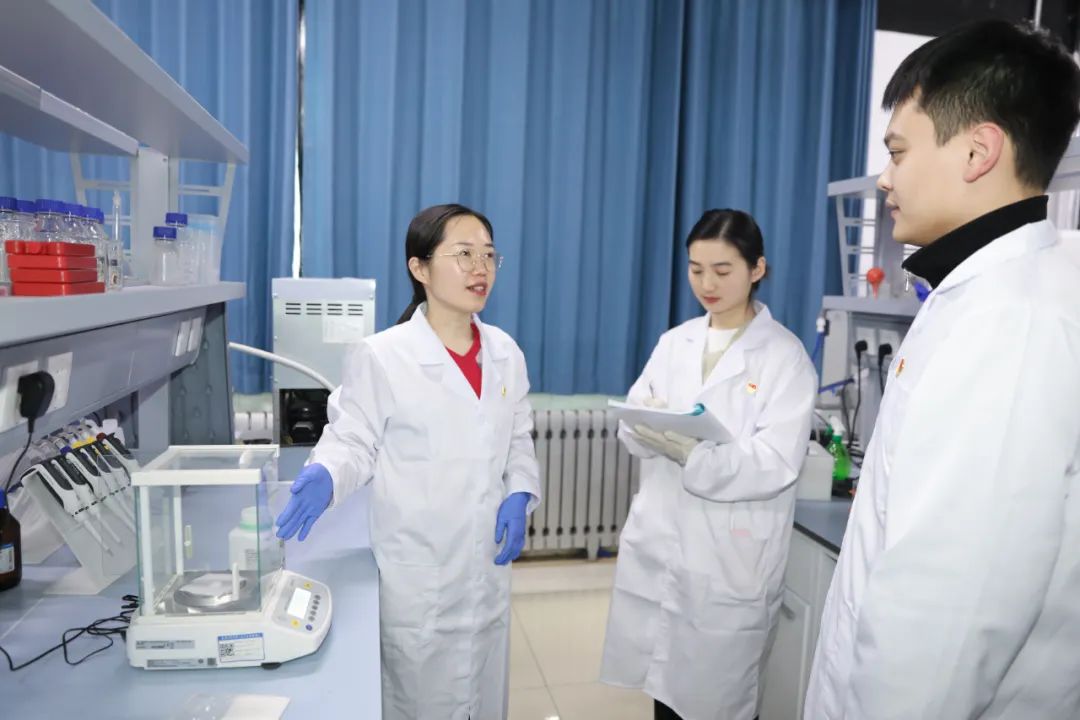

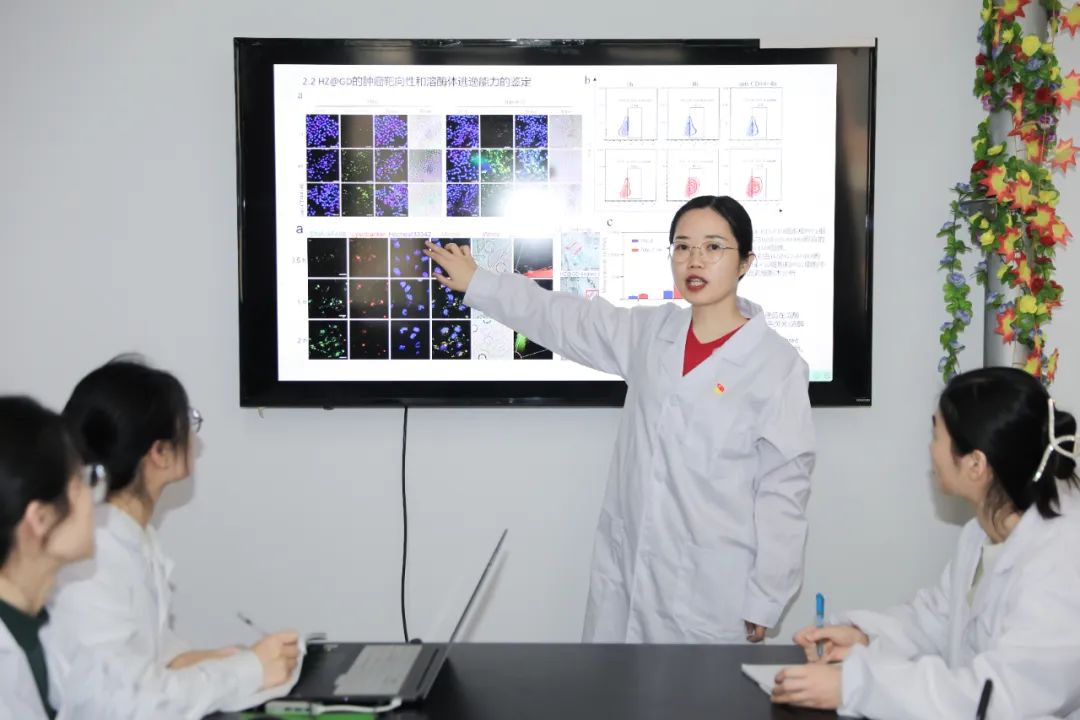

“在撰写申报材料过程中,我产生了用纳米材料靶向抗真菌疗法的思路。”郭英姝说,“撰写申报材料的过程也是自我总结提炼,不断进步的过程。”郭英姝想,自然界中真菌分布广泛,水体、土壤、动植物体内、人体内,都有真菌存在。真菌具有浸润局部深层组织的特点,容易形成生物膜。抗真菌药物难以穿透进入真菌细胞,抗生素滥用导致真菌产生耐药性。在查阅大量文献资料后,她无意中看到“纳米抗细菌剂” 的研究。“如果用纳米材料抗真菌是不是会避免耐药性呢?并且有文献报道肿瘤里有菌类,将纳米材料递送到肿瘤部位影响菌类活性,会不会对抑制肿瘤生长有帮助?”郭英姝眼前一亮。通过监测线粒体膜电位变化,可以研究纳米材料对线粒体的干扰情况。郭英姝告诉记者,她正在不断试验,希望看到所构建的纳米材料能够调控真菌中的线粒体膜电位。

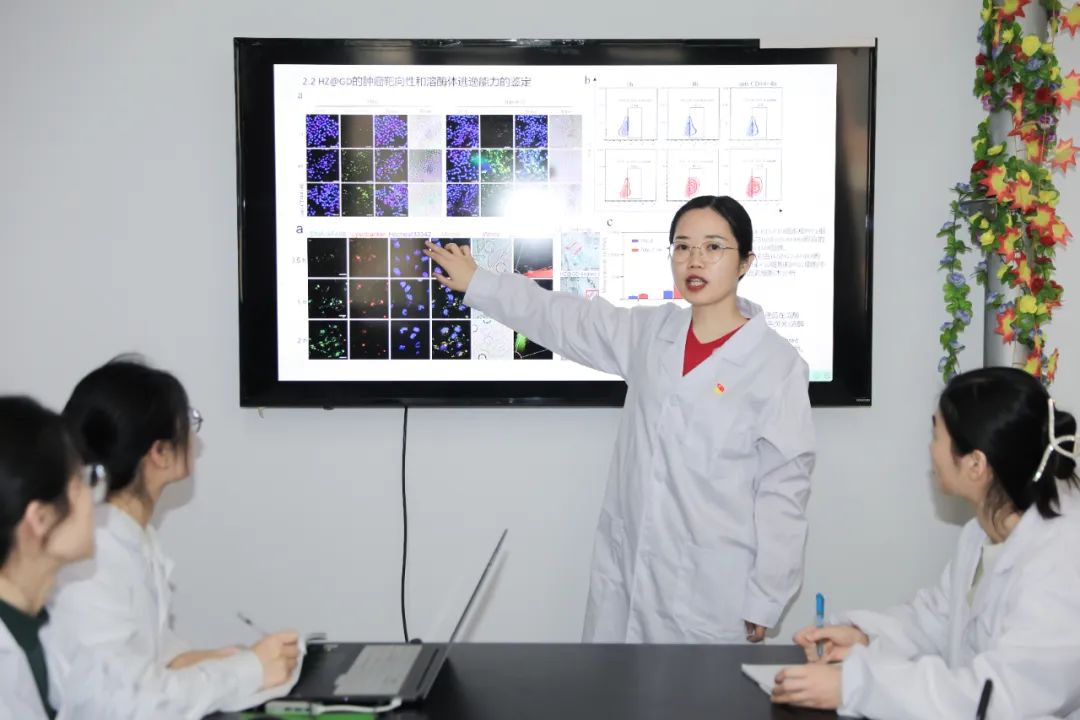

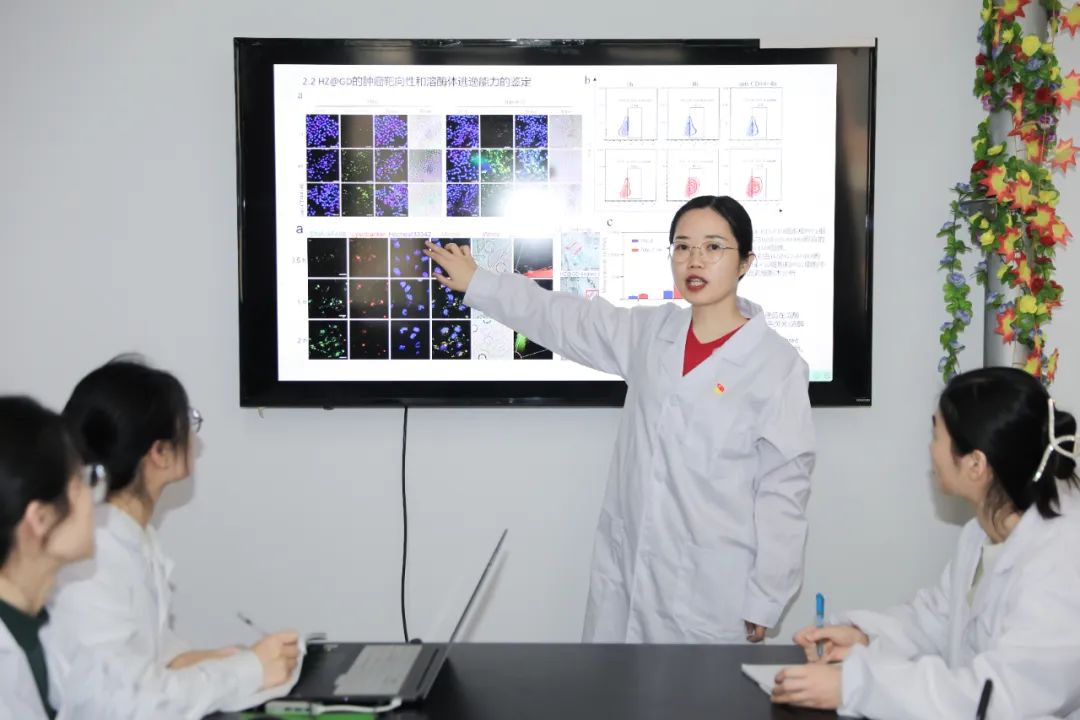

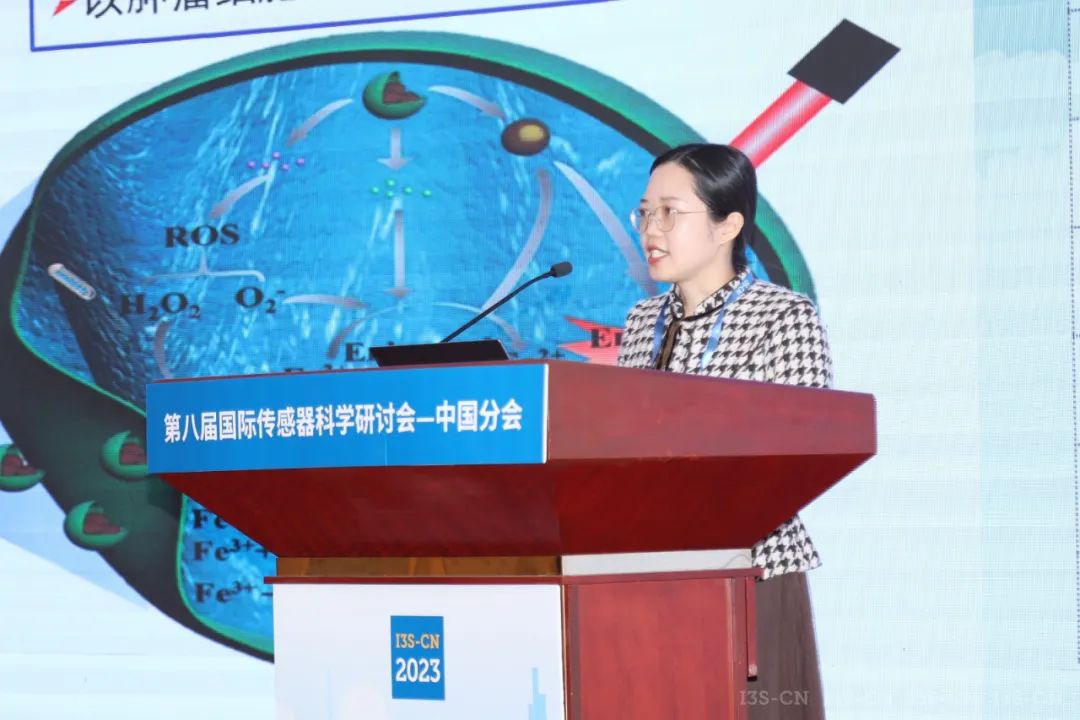

怎么会想到从事生物传感领域的研究?这与她小时候的一次经历有关。上小学时,有一次郭英姝去找从事医务工作的妈妈,在病房中看到一位乳腺癌患者在做完化疗后面色苍白、痛苦的样子。那时她立志,长大了要学医。理想很丰满,现实很骨感。高考时,她与医学专业擦肩而过。虽然没如愿,但为患者排忧解难的想法未消失。之后,郭英姝通过努力,在攻读硕士、博士学位期间,选择了“生物传感”研究方向。随着研究的深入,在成像分析与靶向递送新策略方面有了重大突破。“好在这个研究方向与医学有点关系”,郭英姝笑说,“我也是靠近半个梦想的人。”在科研之路上,郭英姝有一种敢为人先的精神。不管是从论文里看到的新观点,还是和课题组成员讨论出的新点子,抑或是脑海里闪过的新念头,她都会记录下来,并把它们实践于实验中。 “做一项基础研究会产生新想法,每一个都要去实践。实验中有许多障碍,一旦攻破,后面又会产生更多研究难点。”郭英姝说,她最大的乐趣就是把这些难点一一解决。 “白加黑”“5+2”连轴转是郭英姝的工作、学习常态。自攻读硕士研究生以来,郭英姝在科研赛道上持续奔跑了17年。期间,她以肿瘤相关标志物为研究对象,构建特异、灵敏的分子识别纳米探针,建立信号放大传感检测新技术,开发成像分析与靶向递送新策略,为重大疾病的检测与指示提供了新手段,在生物分析、疾病监测等领域作出重要贡献。

截至目前,她发表SCI论文65篇,EI论文5篇,授权发明专利12项;获批教育部新世纪优秀人才支持计划,山东省自然科学基金杰出青年基金;获得教育部高等学校科学研究优秀成果奖二等奖、山东省科学技术奖自然科学奖二等奖等奖励8项。“老师,感谢您对我的指导,使我顺利完成学业”“老师,要和您说再见了,很舍不得”……在齐鲁工业大学(山东省科学院)研究生毕业季,学生们给郭英姝留下毕业感言。在科研教学中,郭英姝常把自己在读研究生期间的一次“失误”作为案例讲给学生听。当时,是做“纳米金材料合成”实验,她照着文献方法,连续做了十几次都没获得目标材料。“这个实验并不难,是什么原因?”郭英姝很纳闷。经过摸索,发现是玻璃器皿清洁不净。在洗净所有玻璃器皿后,实验得以顺利进行下去。“细节决定成败”是她给学生上的第一课。

今年1月,第十届山东省大学生科技创新大赛总决赛前夕,郭英姝感染了带状疱疹,医生建议她多休息,增强免疫力,给她开了一周的静脉滴注。吊针还没打完,她就让护士提前拔针,赶去给学生做赛前指导。这次比赛,郭英姝带领的团队获得二等奖。 “做实验时会遇到很多‘坎儿’,让人情绪几近崩溃。每当这时,郭老师都会陪在我们身边,有针对性地指导。她对我们最常说的话是‘困难是暂时的,跨过去就是柳暗花明’。”2017年毕业的学生王玉洁说道。作为山东特检标物技术有限公司技术负责人,每当在工作中遇到困难,她总会想起郭老师的话。

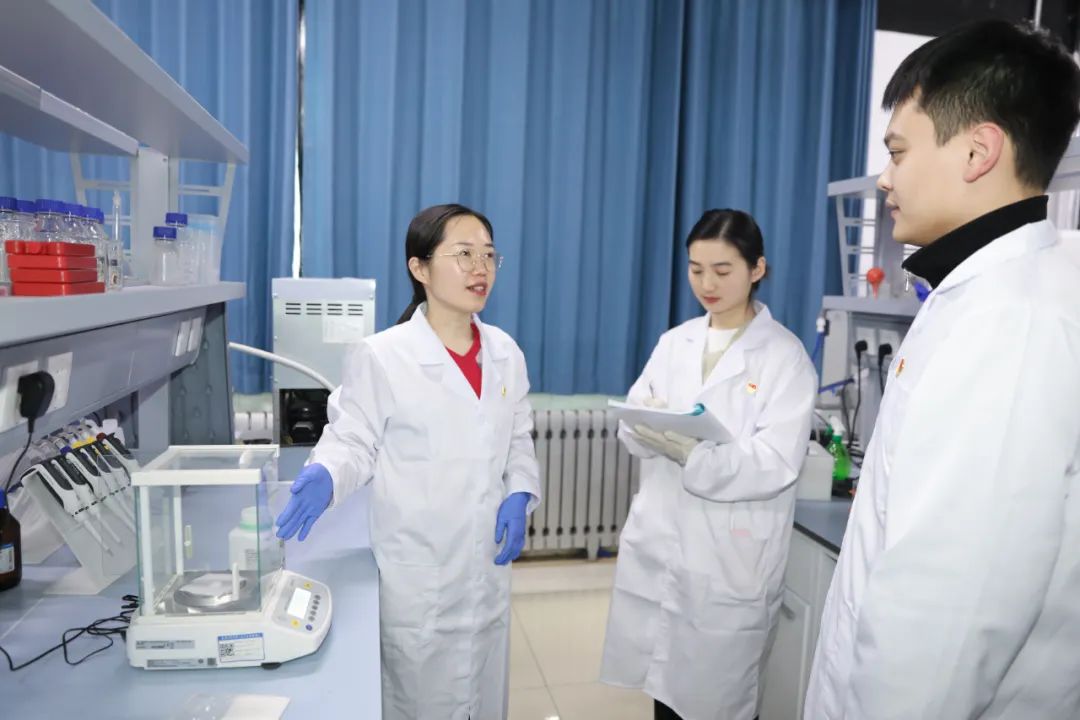

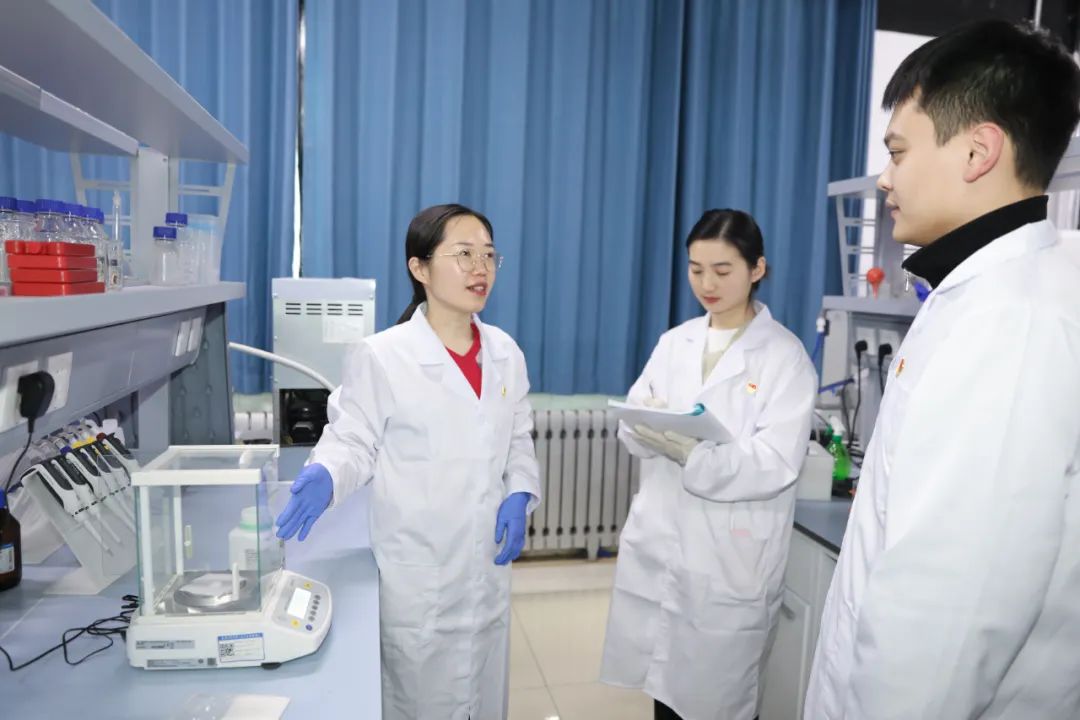

“培养学生不光要看学生的学习成绩和科研能力,还要注重学生心理和品行修养。”郭英姝把自己上学时收获的“师道”用在培养学生身上,注重发掘学生长处,鼓励学生相互帮助,相互扶持,她带的研究生团队成为人人羡慕的榜样团队。

打开“闪电新闻”看评论