当时就是马一浮先生那句诗“已识乾坤大,犹怜草木青。”一个人生履历,当他已经体验过人生百味,仍然能够对身边的日常之物,对于花花草草保留一个最基本的那种情感,艺术家也是这样,他去画这些花花草草,画身边这些日常所见之物,最起码就代表着他的一个非常通达的、温和的与人和事物,这种自然和谐相处的一个基础面貌,在这个基础面貌之后,我们可以再读他, 人与世界,人与自然等等互相之间的一些关系的这么一些阐发。小画种,但是小画种绝对不是小的,它一样能够承载一个非常大的,一个深刻的思考。

——崔文涛

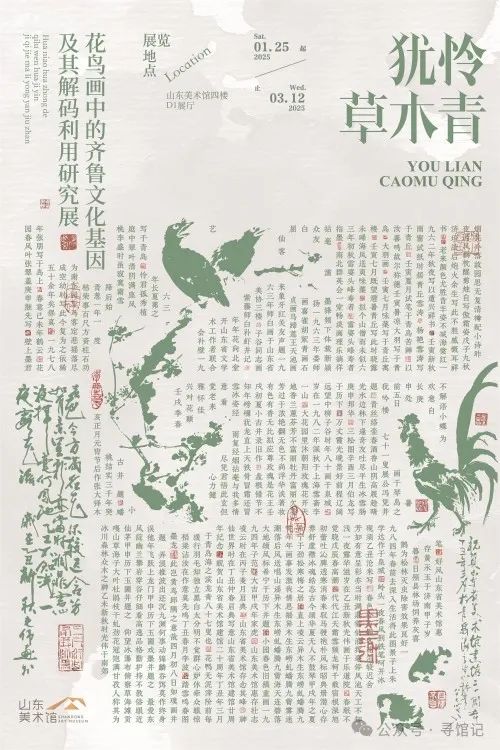

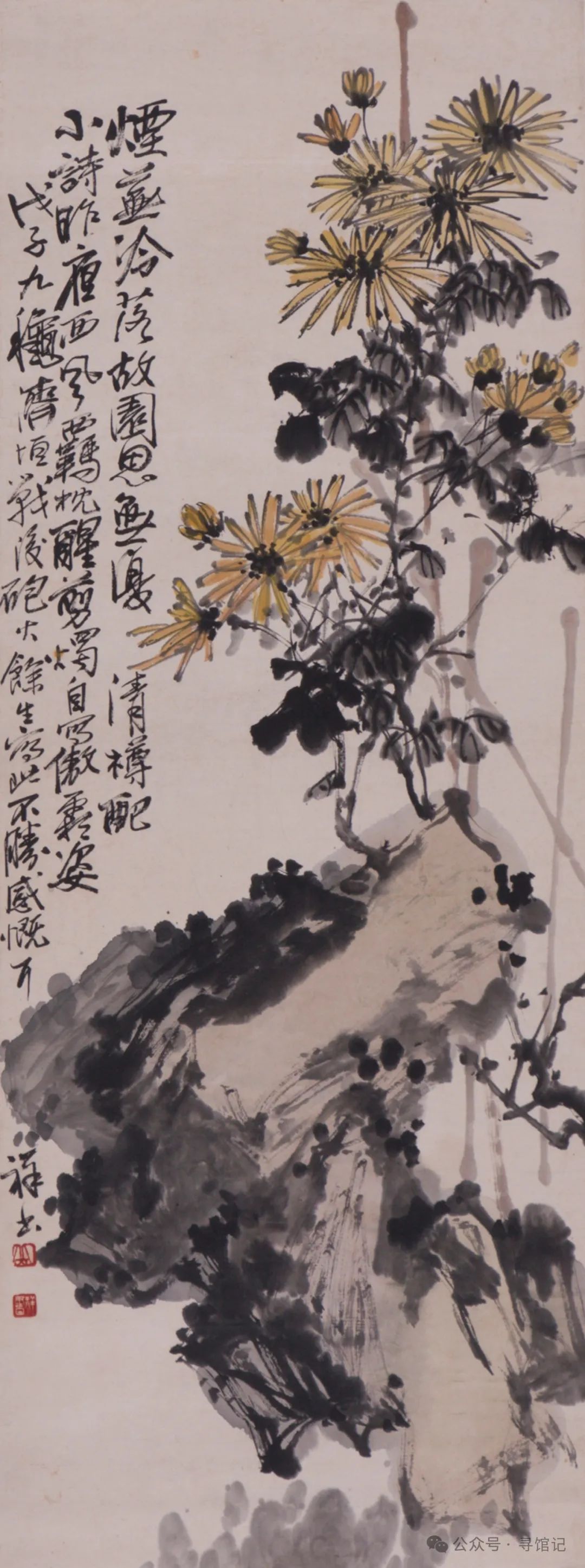

做展览的过程当中,我一直有一个观点,评论的知识或者说艺术史的知识,在展览策划的过程当中,它是一个非常重要的先决条件。有一句话叫:“无学术,不策展。”我要对历史很通晓,对当下很通晓,有一个我自己能够独立成章的一整套知识体系,再去观察思考组织作品,最后让作品按照一个艺术史的视角或者说学术的视角来把它呈现出来,大致这么一个状态。 首先是选定这个展览的最开始的一个总体思路和主题,这个展应该说学术性还是相对比较强的,因为它本身是属于一个课题的结项成果之一,山东省文化和旅游厅在前几年推出了一个齐鲁文化基因解码及其利用工程,围绕大的方向,以研究花鸟画作为齐鲁文化基因解码的一个美术类的样本。 为什么说选花鸟画,第一个原因是馆里的花鸟画,它的收藏情况是比较理想的。展厅当中陈设的这40多幅花鸟画,还是近现代以来全国知名大家的一些知名作品,所有的这些作品都与山东有关,即使他不是山东人,也是因为山东或者说在山东而创作的。 第二个方面,本身这些花鸟画我们选择的是以文人写意花鸟画为标准,因为大的选题是齐鲁文化基因解码利用工程,我首先要针对的是一个文化“两创”视域之下的一些传统的中国的,好的遗留下来的那些真正的好东西,在这个基础上对这些好东西进行一个再解读再研究,然后再利用今天的人能够去接受认识的方式,把它转化发展推广出来。我们今天的人其实去理解传统的花鸟画,或者说理解传统文化是存在着比较多的这种客观障碍的,这种客观障碍不是情感上的,还是一个知识体系上的,比方说像花鸟画当中的繁体字、像篆刻、像那些写得比较个人化的书法,非楷书的那一类书法,其实对于今天的公众来说,基本的释读都是很有困难的。当然就是在这些作品风行的当时社会,它也不是一个所有人都能够通晓的,文人画本身是一个比较专精的东西,到了今天它变得更加专精了。 所以我们在这个过程当中做了大量的一个前期工作,就是有效的释读,我们把所有的这些作品上能看到的文字,繁体的文字都做了简体化的处理,全部都一一释读出来了。当把这个工作做完之后,那就是作品的再组织再遴选和现场的再呈现,最终用一个今天的观众进来之后,他最起码有一个第一视觉上或者说进入到这个环境当中来之后,他会有一个小而精的一个准确的切入点,同时四周的欣赏环境也不至于过于严肃和呆板,而要有意思有趣味,在这样一个既有它的学术基础,同时又有一个有意味的展陈的过程当中,慢慢地潜移默化地能够对这些前辈大量的东西有所深入的了解和接受。如果说继续往后讲的话,就希望他们能够带着这种情感和接受,把这种情感和接受带到自己的生活当中去,最终实现一个优秀传统文化基因的再传播再利用再发展。 在今天这个图像时代,多媒体时代,泛娱乐时代,大众对于知识的这种渴求程度,应该说分为各种不同类型,可能那种短平快的,像短视频类的,或者说各种爆款的短剧类的那种更能够抓人眼球,一上来就是注重刺激,注重爆点,一下让所有人血脉喷张,节奏极快的去讲述各种故事。像这种本身在接受上就有难度,同时既对接受、理解、传播都需要有一定知识基础的这种展应该说想火爆,它是很难的,但是这个事情你总要去做,因为这些传统的好东西,所谓优秀传统文化的创造性转化,创新性发展,本身就是一个非常宏大和漫长地,也需要持续努力的工作。 春节假期期间,我看到了好多观众,因为我是不停的在展厅当中看,看到了很多观众对于展的一些现场评价。另外我们也通过自媒体去看,像小红书,很多观众自己在拍摄,在评价。有很多评价还是把它放到了山东美术馆场馆的历史底蕴,场馆的学术建设维度上来评价,我觉着最少在这部分公众当中,这个展它是达到了应有的一个预期。 初步第一个阶段考虑是在山东美术馆的展示完成之后,我们还有想进高校的想法,进入到省直高校之后,一个是做展览,另外一个把山东美术馆的公共美育或者社会美育的一些相关课程带过去,这样形成一个馆和校之间的一个深刻地互动和联合,这是一个方面。 另外一个方面就是我们可能会根据这个展览前期的一些文创的设计想法,后续再推动一些文创的研发工作。在基因解码过程当中,这些画面本身一个个小的基因符号,都是可以再做进一步转化和利用的。每一个印章都特别有意思,如果把印章作为一个基因符号拿出来,其实可以衍生出很多有意思的一些文化创意产品,可能就会形成另外一个维度上的社会传播,也达到一个更广的社会美育的目的。 第三个,我们现在几个部门的几个同事对目前展出作品还有一些深入研究和书写的想法。很多作品其实如果持续深挖,作品背后的故事是非常多的,关于作品、关于作者、关于风格、关于流派等等各方面,这些故事都可以独立成章。 像是在展厅当中,年份最早的应该是1948年岳祥书先生的一张画,那张画原来的名称就叫《菊石图》,就画的菊花、石头,后来在展览的过程当中,对他的题跋进行释读,释读的过程当中就发现他精准清晰的去讲述了亲身经历的济南战役这么一个状态,亲身经历了济南战役的炮火连天的战斗过程,他有切身的感受,因为炮火连天,所以说晚上睡不着觉起来画了张画,这张画结合他的这种诗书画印一体的来看,显然就一下子把今天我们观众能够思考和接触的知识面给拓展开了,它就不单单是一个菊花和石头,一个文人笔墨背后有一个非常广阔耐人深思的总体社会背景。我们说花鸟画作为一个小画种,但是它同样也能够承载大气象,反映大面貌的一个妙处所在。我们是希望观众来看完之后能带走一些东西的。这个东西不是物质,更多的是一个精神上的东西。

来源:原创

编辑:王蕤

责编:赵国伟

主编:李献刚

-

-

寻馆记

闪电新闻专栏

作者:王蕤

阅读量:13.7W

打开“闪电新闻”看评论