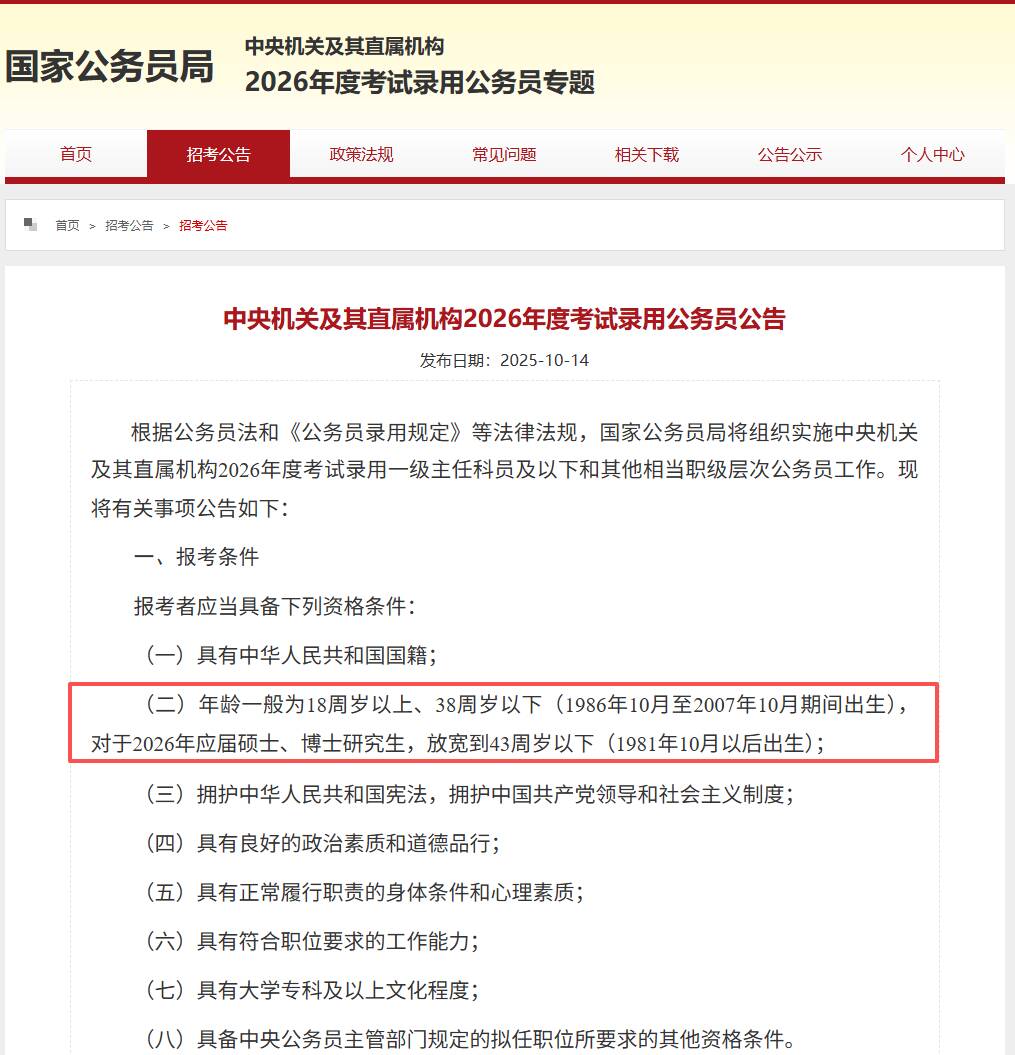

国家公务员局网站10月14日发布《中央机关及其直属机构2026年度考试录用公务员公告》。公告显示,报考条件之一报考者年龄一般为18周岁以上、38周岁以下,对于2026年应届硕士、博士研究生,放宽到43周岁以下。

此次国考报名要求最大的变化,用一句话来概括,就是“将报考年龄放宽至38岁以下”。这无疑引起了很多人的质疑和争议,其中最大的质疑就是国考作为国家选拔人才的标杆性制度,具有强大的社会示范与导向作用,主动打破以往“35岁门槛”,究竟是否合适?要说国考放宽年龄限制的意义,其实很简单,那就是打破“唯年龄论”的片面导向,助力打造“人尽其才、才尽其用”人才生态。国考年龄“松绑”,传递出让人才选拔回归“能力本位”的鲜明信号,对促进高质量充分就业是有助益的。

长期以来,“35岁门槛”屡屡引发争议。追根溯源,1994年出台的《国家公务员录用暂行规定》要求,公务员招考年龄不得超过35岁。此后,2007年施行、2019年修订的《公务员录用规定》,都延续了这一要求。基于此项规则,各类市场主体也将入职年龄资格设为35岁以下,对人才评定、岗位晋升、人员优化发挥了积极作用。但正如一枚硬币有两面,“35岁门槛”带来的天花板效应显而易见——不少经验丰富的从业者刚跨过35岁,就面临“求职无门、换岗受限”等困境。在此语境下,有了这番解释支撑,相信网友们的质疑和争议会少一点。

事实上,在各地考公、考编的相关政策中,打破“35岁门槛”呈现出加速迹象。据报道,今年8月,上海市2025年度考试录用执法类公务员公告显示,报考条件为年龄在18周岁以上,38周岁以下;今年9月,四川省眉山市、遂宁市宣布将下半年事业单位的招聘年龄放宽到本科38周岁及以下,研究生43周岁及以下。如今,国考明确将报考年龄放宽至38岁以下,首次在国家层面实现实质性突破,这无疑是从“唯年龄论”向“能力本位”人才观的深刻回归,其中的意义不言而喻。

总之,“国考年龄放宽”,无论从哪个方面来看,都是意义大于争议的。其一,这是对国家延迟退休政策的积极衔接。在退休年龄逐步延迟的背景下,国考适时放宽报考年龄,通过在制度入口端做出关键调整,有利于释放不同年龄段的人才红利,不失为实现人尽其才局面的良方。其二,这是对促进高质量充分就业的主动作为。以松绑考编、考公领域的“35岁门槛”为引领,呼应了《中共中央国务院关于实施就业优先战略促进高质量充分就业的意见》中“提升劳动者就业权益保障水平,消除年龄就业歧视”的要求,彰显了政策的民生温度。

当然,“国考年龄放宽”更重要的意义,关键在于其可以形成强大的示范效应。作为人才招录的风向标,国考就像推倒了第一张多米诺骨牌,必将推动全社会重新审视年龄与能力的关系,从而带动企业单位重新审视35岁的“入职红线”,汇聚破除年龄歧视的强大合力。说到底,“国考年龄放宽”,是打破“35岁门槛”迈出的重要一步,也是推动构建更加公平、包容、理性就业环境的关键一环。以此为契机,政府加强引领、企业主动跟进、社会协同发力,定能不断拓宽就业渠道、提高就业质量,让人的全面发展与经济社会高质量发展同频共振。(文/丁恒情)

闪电评论,欢迎投稿!

投稿邮箱:qilushiping@iqilu.com

打开“闪电新闻”看评论