齐鲁网·闪电新闻10月24日讯 金秋时节,肥城市汶阳镇浊前村旱稻种植基地迎来丰收季。金灿灿的稻浪随风起伏,农机手熟练操作着收割机,稻秆卷入机器,稻谷入仓,粉碎后的秸秆则同步排出还田,整个收割过程高效有序。据了解,旱稻又称陆稻,具有极强的干旱适应能力,全生育周期无需水田环境,可实现旱种旱管。与普通水稻相比,其口感更具嚼劲,且自带自然香甜,市场认可度较高。

肥城市汶阳镇浊前村党支部书记、村委会主任张同杰介绍:“我们种植的是‘生态一号’这个品种,种了接近300亩,亩产能达到1300 多斤。今年旱稻生长周期长,品质好,每斤卖到5元左右。”

为实现土地资源的高效循环利用,肥城市汶阳镇浊前村更通过科学轮作模式,让土地 “活” 起来、效益 “提” 上去。该村打破传统单一种植结构,探索出 “两季菠菜 + 一季旱稻” 的一年三熟轮作模式,充分利用不同作物的生长周期与养分需求差异这种轮作模式不仅能改善土壤肥力、减少病虫害,还能大幅提升单位面积产值。

为保障轮作模式下的作物产量与品质,肥城市汶阳镇浊前村从种植管理到技术应用全程严格把控,为作物生长提供精准化的养分供给与环境保障。

肥城市汶阳镇浊前村党支部书记、村委会主任张同杰介绍到:“全部采用规模化、机械化、标准化种植方式进行播种、施肥和收割,优选耐旱、抗倒伏且高产的旱稻品种,从源头上保障产量与质量。同时,投资40多万元建设了高标准的喷灌设备,可以精准控制水量,既满足了旱稻生长的需求,又提高水资源利用率,为旱稻生长提供了充足养分。”

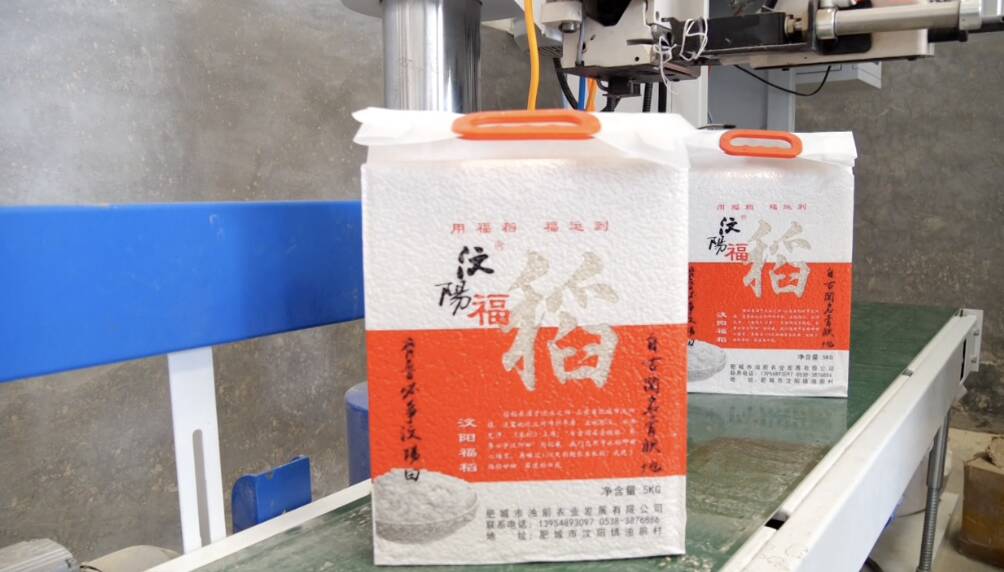

产业链的延伸,是肥城市汶阳镇浊前村旱稻产业持续增值的关键。目前,浊前村已从单纯的种植环节,向旱稻加工、销售环节延伸,投入 160 多万元建成村级碾米厂,并购置脱皮、烘干、分拣、包装等全自动化生产线,实现从 “稻谷” 到 “精米” 的就地加工。同时,还注册了 “汶阳福” 农产品品牌,通过统一包装、统一标识提升产品辨识度与附加值,已初步形成 “种植 — 加工 — 销售” 一体化的旱稻全产业链条,正努力将旱稻培育成带动农民持续增收致富的新渠道、加快农业产业结构调整的新亮点。

闪电新闻记者 张天成 李翔宇 肥城台 李言果 段书艺 泰安报道

打开“闪电新闻”看评论