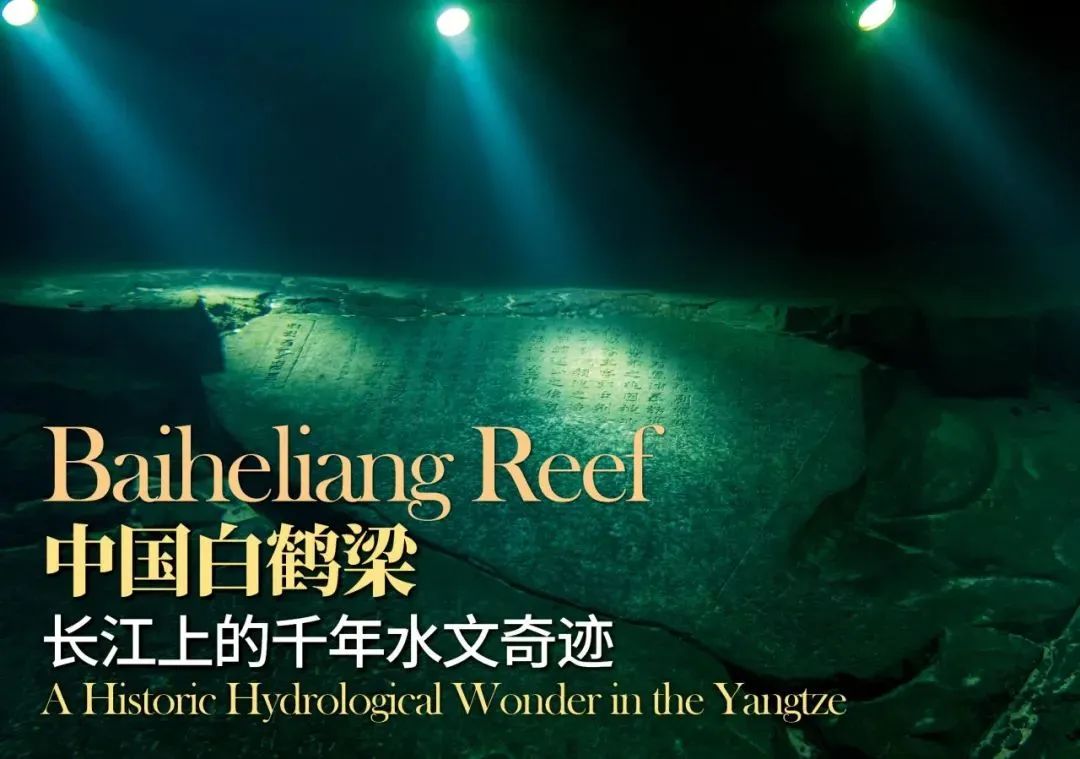

原标题:中国白鹤梁

来源:环球人文地理微信公众号

1988年

白鹤梁成为长江三峡文物景观中

唯一的全国重点文物保护单位

2006年

被列入《中国世界文化遗产预备名单》

并被联合国教科文组织盛赞为

“保存完好的世界唯一古代水文站”

目前

白鹤梁的申遗工作

正在紧锣密鼓地进行

如果成功

它将成为全世界首个

水文记录类的世界文化遗产

(白鹤梁题刻;图片来源@白鹤梁水下博物馆)

▼

▲ 文 |中华水文化专家、四川水利职业技术学院图书馆馆长 谢祥林

01

千年奇迹

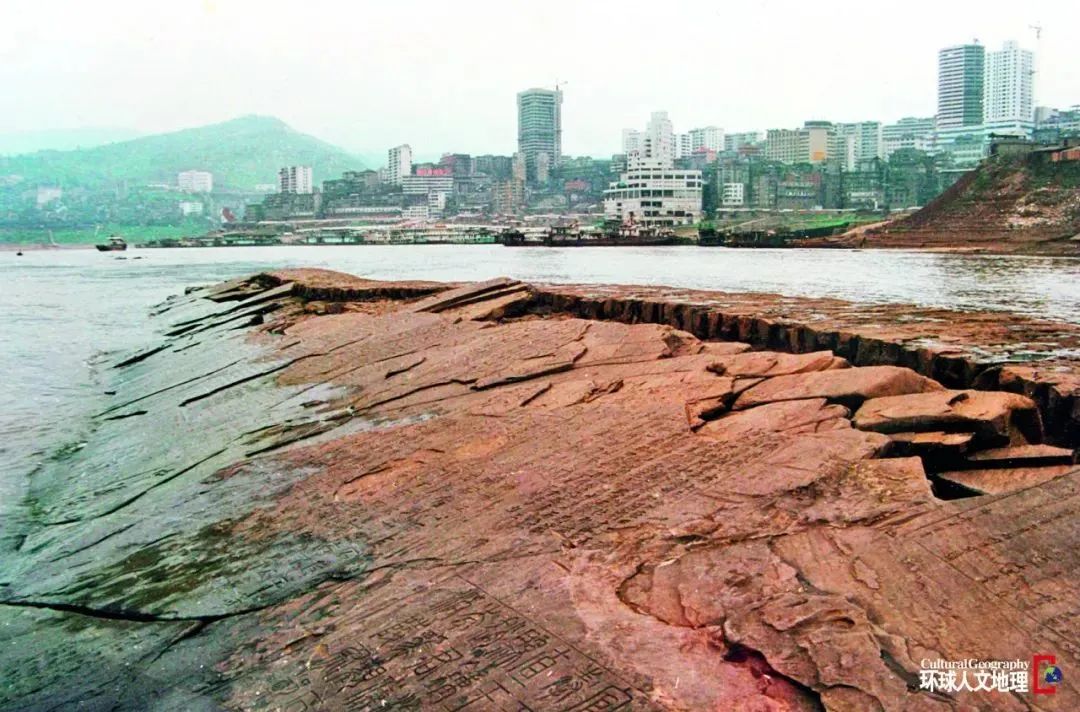

在长江中上游的重庆市涪陵区

有一座古老而神秘的水文遗址

已在江水中沉浮、隐现了数千年

它就是白鹤梁

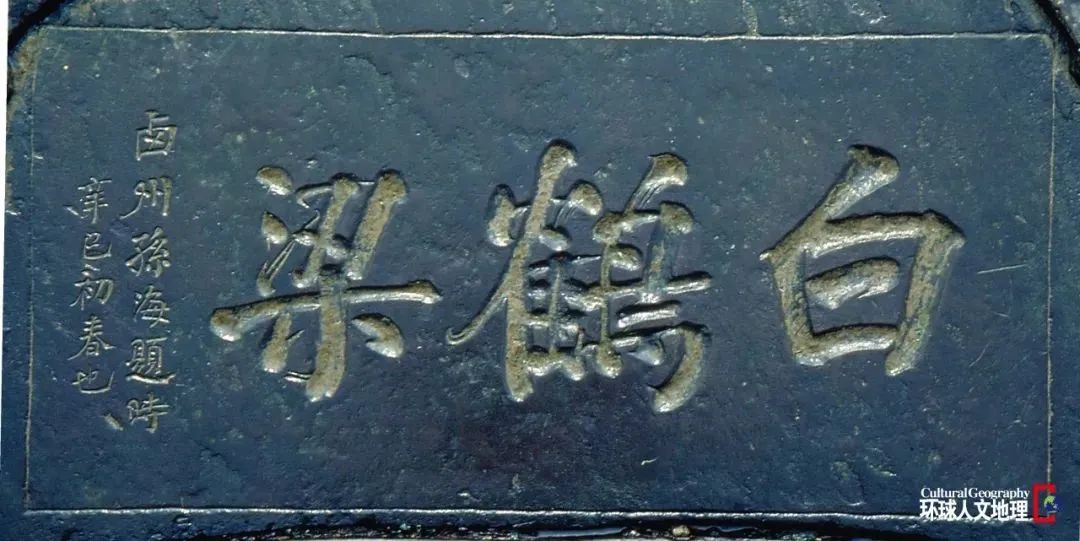

白鹤梁古称“巴子梁”

是一道长约1600米

平均宽15米的天然石梁

因长江水的冲刷分割

被分为了上、中、下三段

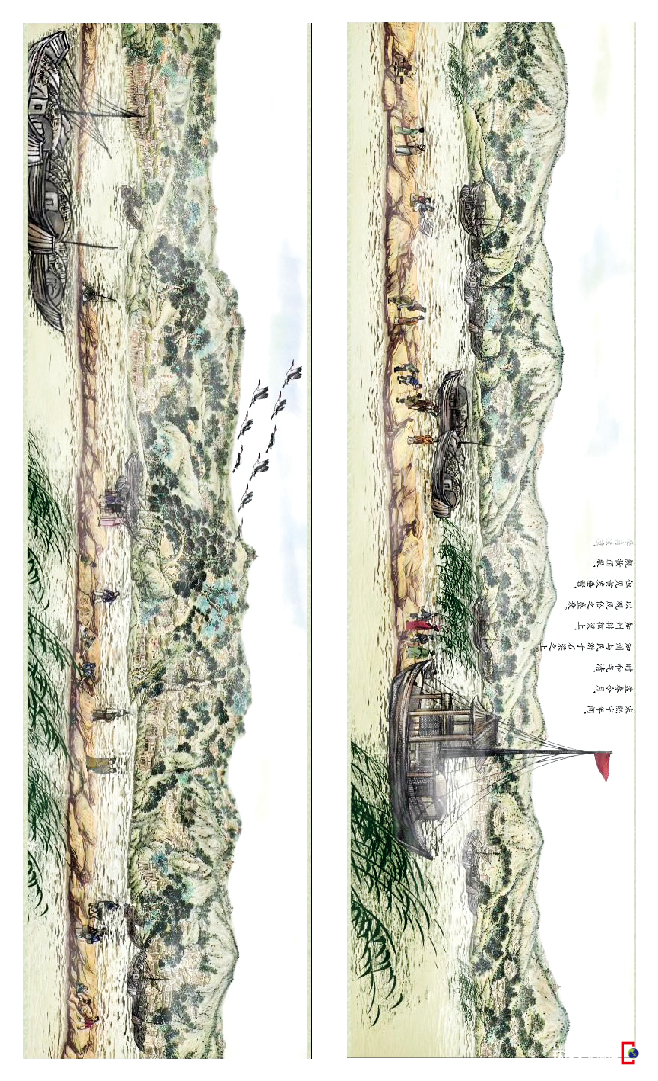

(布满题刻的石梁,请横屏查看;图片来源@白鹤梁水下博物馆)

▼

白鹤梁上

从唐朝广德元年(763年)以来

历代题刻的诗文和图形石雕

共有170余则

包括12000余字、18尾石鱼

2尊观音、1只白鹤

具有重要的水文科学、文化和艺术价值

(现代复制的水标石鱼;图片来源@重庆市涪陵区文旅委)

▼

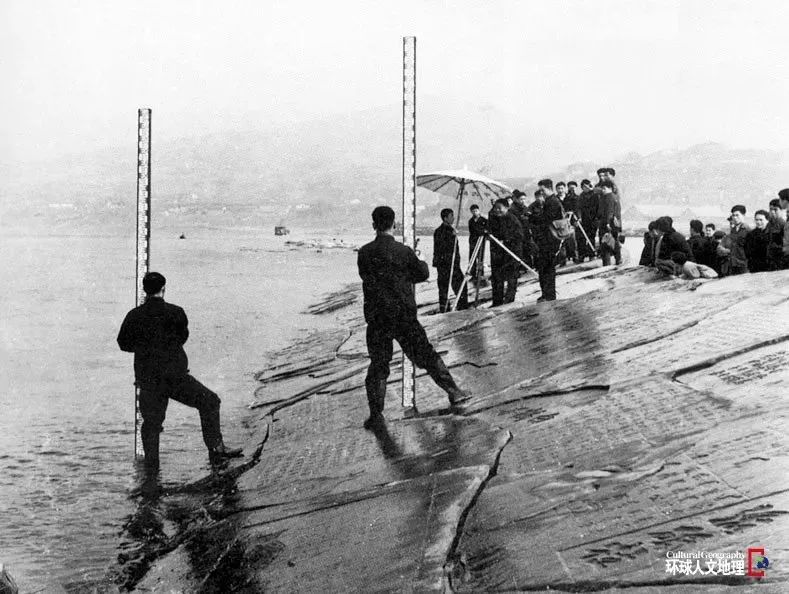

它是全世界唯一一处以石鱼为“水标”

并进行观测记录的古代水文站

比我国在长江上设立的第一根水尺

——武汉江汉关水文站的水位观测记录

早了1100多年

(早期在白鹤梁进行观测;图片来源@重庆市涪陵区文旅委)

▼

千余年来

白鹤梁涨水隐没、枯水显露

直到1994年现代水利工程

——三峡大坝启动施建

长江水位随之上涨

白鹤梁将永没于40米深的水下

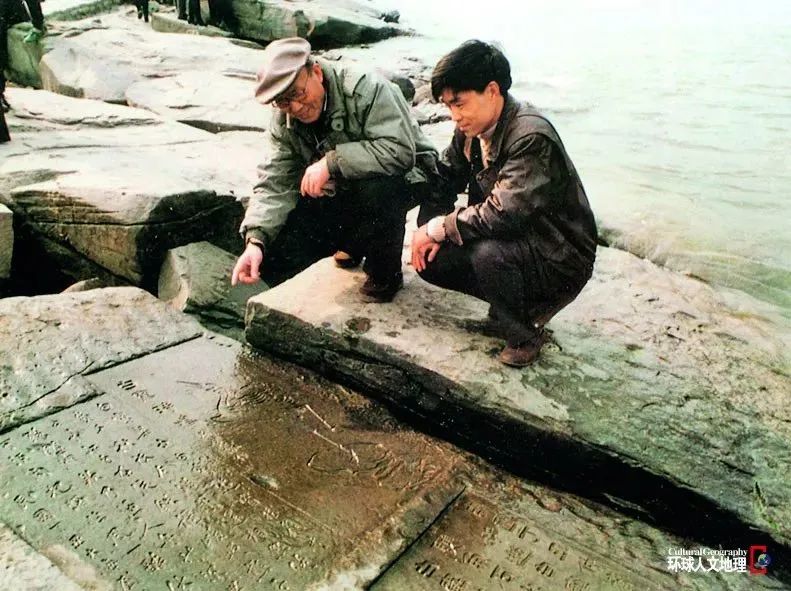

为了保护这一古老的水文遗址

国家组织科学家、专家

及众多学者展开研究

最终确定了其保护方案

(专家正在实地考察;图片来源@重庆市涪陵区文旅委)

▼

2003年,保护工程正式启动

经过近7年的施工

白鹤梁水下博物馆终于诞生

这一沉淀、融合了中国古人智慧

和现代科技的千年水文奇迹

继续闪耀着它的光辉

02

水文科学

水,是地球的生命之源

孕育了灿烂的人类文明

世界上许多古老的文明

都出现在大江大河的流域范围内

如中国的黄河、长江流域

非洲的尼罗河流域

西亚的两河流域

(幼发拉底河、底格里斯河)

(两河流域;图片来源@重庆市涪陵区文旅委)

▼

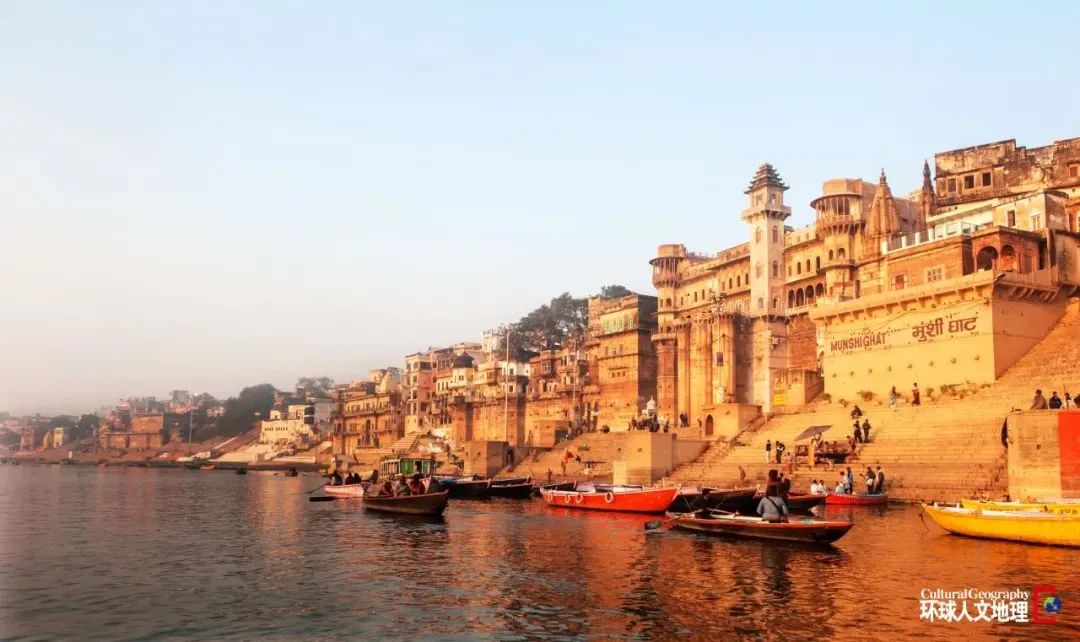

以及南亚的印度河、恒河流域

(印度历史古城瓦拉纳西;图片来源@重庆市涪陵区文旅委)

▼

人类的水文观测史相当悠久

古埃及、古巴比伦以及古代中国

都曾有原始的水文观测记录

例如中国

古人以石刻的形式记录观测水位

形成了独特的水文观测历史

其中以涪陵白鹤梁题刻为代表的

长江三峡地区水文石刻群

尤为璀璨夺目

白鹤梁究竟特殊在哪里

何以能成为长江

乃至中国古代水文石刻的代表?

或许可以通过一次具体的对比

来得到答案

(长江瞿塘峡夔门石刻;图片来源@重庆市涪陵区文旅委)

▼

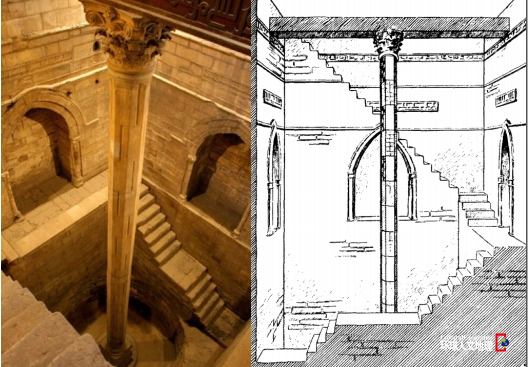

先以3000多年前的古埃及人为例

他们掌握了尼罗河的涨枯规律

并在神庙附近

留下了测量水位的标尺

——它们被称为“尼罗河水尺”

尼罗河水尺有三种类型

一是把水位标刻在河流的岸壁上;

二是利用伸入河中的阶梯

作为记录水位的标记

可以直观反映水位的升降变化;

三是通过导管

把尼罗河水引入竖井或水槽中

水位标记刻画在井壁或水槽中央的立柱上

(古老的“尼罗河水尺”;图片来源@重庆市涪陵区文旅委)

▼

视线回到中国

几乎是在同一个时代

商朝的龟甲卜辞上

也留下了占卜水灾的记录

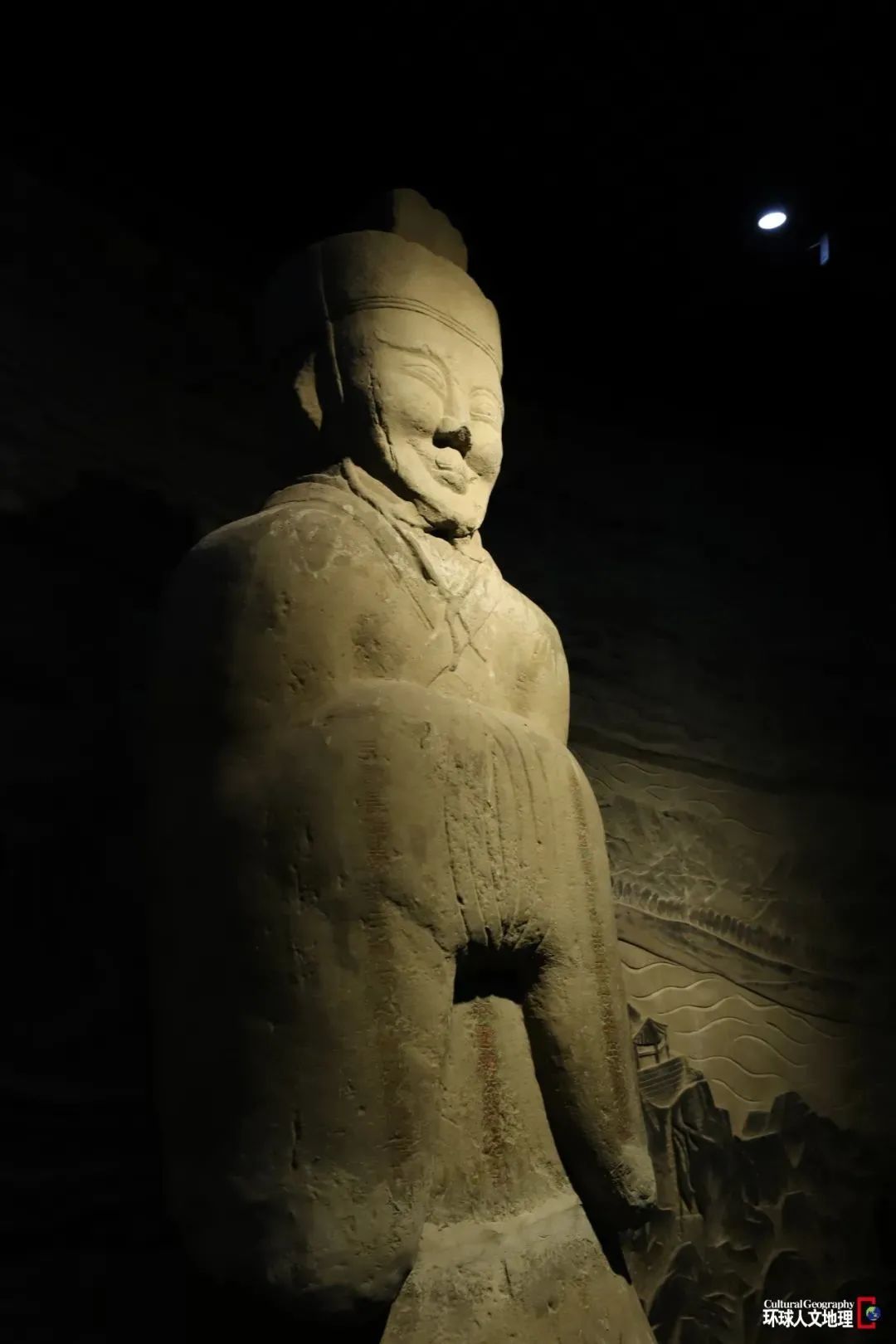

而战国时李冰设于都江堰的“石人”

隋代的石刻水则、宋代的水则碑等

证明了我国古代水位观测的发展与进步

(都江堰;图片来源@YUMO_)

▼

其中,2000多年前

李冰在都江堰立下的石人

应为我国最早的水尺

(李冰石像;图片来源@重庆市涪陵区文旅委)

▼

至于长江三峡地区

水文石刻更是极为丰富

目前留存近两百余处

此数量在世界上绝无仅有

其中洪水题刻多达174处

但枯水石刻却相对稀少

只有包括涪陵白鹤梁在内的8处:

江津莲花石共38段题刻;

朝天门灵石仅15段题刻;

巴南迎春石仅10余段题刻;

丰都龙床石共72段题刻;

记录了53个年份的云阳龙脊石;

记录了3个年代的奉节夔沱滟预堆;

刻于后蜀明德三年(936年)的江北耗儿石

(重庆市云阳县张飞庙;图片来源@重庆市涪陵区文旅委)

▼

对比之下

白鹤梁的独特和珍贵显而易见

首先,古埃及等世界古国

虽然水文观测的历史悠久

但大多消失在风云激荡的历史尘埃中

没能形成良好的连续性;

其次,中国古代的大部分水文石刻

要么历史短暂

要么规模较小

水文和历史价值都较为有限

(河岸上的古埃及神庙;图片来源@重庆市涪陵区文旅委)

▼

反观白鹤梁

它连续记载了1200多年的水文记录

真实而系统地反映了长江流域

枯水年份的水位变化规律

为长江航运以及水利工程的兴建

等提供了科学依据

其题刻也为研究长江水文规律

历史文化变迁等提供了重要资料

(三峡水利工程一景;图片来源@Stefan Berncik)

▼

白鹤梁的“石鱼水标”同样独一无二

人们观察鱼眼与枯水面之间的距离

来判断江水枯落

这和现代水文站使用的

“水尺零点”原理相同;

而白鹤梁上众多题记中

所载“水去鱼下数尺”也是基于此理

1963年

专家发现石鱼眼睛的高度

竟与航运部门标定的

涪陵地区水位零点

在同一水平线上

再经过进一步测量

又发现唐代所刻石鱼的腹部高度

基本等同于历年最低水位的平均值

(历经江水冲刷的水标石鱼;图片来源@白鹤梁水下博物馆)

▼

白鹤梁的科学性还不止于此

(北宋《太平寰宇记》记载)

▼

开宝四年,黔南上言

大江水退,江心有石鱼见

部民相传丰稔之兆

而根据有关部门对近百年来

长江水文记录的分析

长江枯水约十年为一个周期

而石鱼作为最低水位标志

其完全出水的年份

实际上就是枯水周期的终端年

意味着来年将降雨充沛、农业丰收

因此当地也有了

“石鱼出水兆丰年”这一千古佳话

(石鱼出水兆丰年;图片来源@重庆市涪陵区文旅委)

▼

这些白鹤梁的水文科学

所发挥的关键价值

对于水文遗址的保护和研究而言

具有极大的现实意义

03

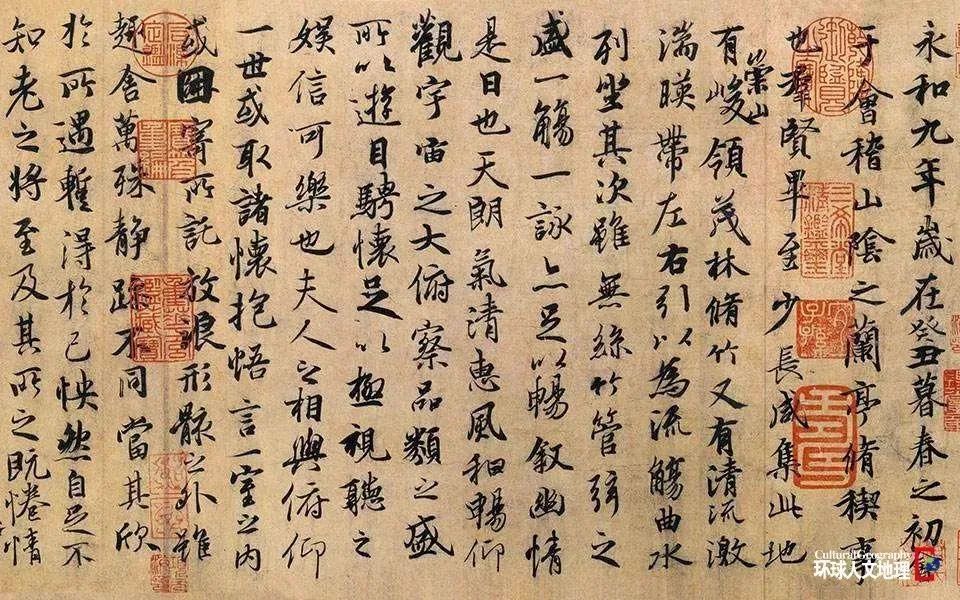

文化不朽

作为一座古老的水文观测遗址

白鹤梁的作用

已经被现代科技所代替

但其上的题刻

充分体现了古人的智慧与风流

必将隽永于浩瀚历史长河中

它们首先是民俗文化的重要印证:

古人向来有

“冬春修禊”“游春迎新”的习俗

在“天下第一书帖”《兰亭集序》中

王羲之开篇即言

永和九年,岁在癸丑

暮春之初,会于会稽山阴之兰亭

修禊事也

(《兰亭集序》;图片来源@网络)

▼

唐代大诗人杜甫

同样在诗中描述

人们在春季来前往河边沐浴浣衣

洗尽旧年的污浊

迎接新的一年

(引自《丽人行》)

▼

三月三日天气新

长安水边多丽人

由此可以想象

在古时的涪陵

每年的冬春枯水之际

江心出现三段黝黑细长的石梁

人们呼朋唤友、泛舟而往

顷刻间,数舟靠石、众人上梁

惊得石梁上歇息的白鹤高飞而鸣

江面一时热闹非凡

(古人登白鹤梁游览图;图片来源@重庆市涪陵区文旅委)

▼

从此,在白鹤梁上游春修禊

成为涪陵流传千年的民间风俗

历代文人墨客

都要在此观景揽胜、吟诗作赋

再请得石匠题刻于梁上

例如北宋端拱元年(988年)

峡路转运使朱昂题下

(引自《涪州江心有巨石隐於深渊石傍刻二鱼古记云鱼》)

▼

欲识丰年兆,扬鬐势渐浮

只应同在藻,无复畏吞钩

去水非居辙,为祥胜跃舟

须知明圣代,涵泳杳难俦

除了游春赋诗

涪陵百姓还有“梁上求子”的习俗

虽石梁是春游踏青之地

但人们同样赋予其“吉祥”与“佛性”的含义

在梁上题刻了两面观音像

其中便有一面“送子观音”

(乘船登梁的老照片;图片来源@重庆市涪陵区文旅委)

▼

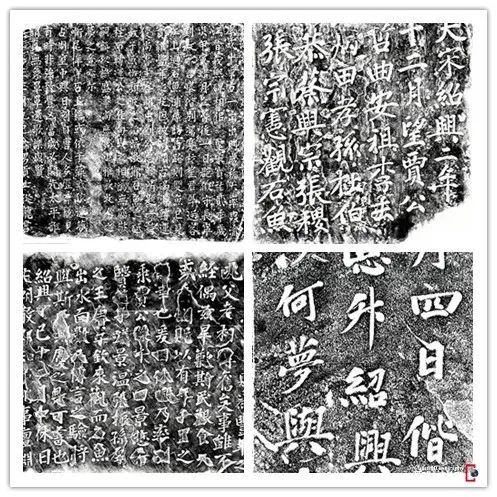

题刻还是重要的史实考证资料

它就像一部特殊的历史简牍

记载了各个历史时期发生的故事

如古涪陵及周边地区的行政变化

官员调度、水利建设的具体情况

甚至是某些年份的灾荒或大丰收

都能在白鹤梁上找到记录

(各个时期的题刻拓印;图片来源@重庆市涪陵区文旅委)

▼

白鹤梁题刻不仅诗文磅礴

书法更是精美绝伦

字体篆、隶、行、楷、草皆备

风格颜、柳、欧、苏俱全

是一条精美的书法艺术长廊

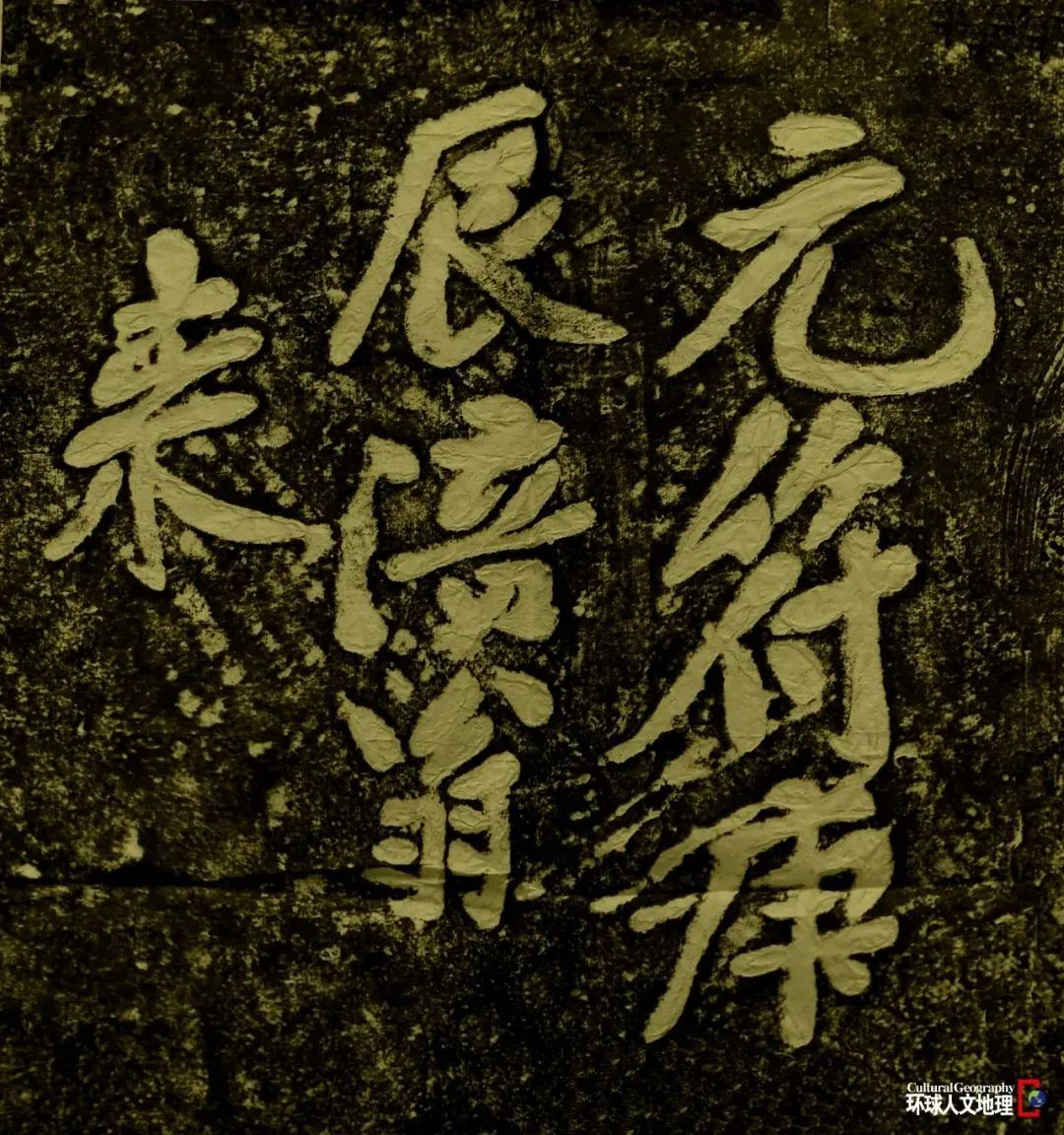

其中最著名的

当属宋代黄庭坚的题刻

当时他被贬涪州别驾

遂自号“涪翁”

宋元符三年(1100年)

徽宗即位

56岁的黄庭坚获赦东归

临走前于石梁题下

“元符庚辰涪翁来”

(“元符庚辰涪翁来”拓片;图片来源@白鹤梁水下博物馆)

▼

值得一提的是

这些题刻大多面朝于北

这是因为石梁的南面

(即涪陵主城区方向)

要么为错落嶙峋的乱石凸起

要么为参差不齐的断面

难有下刻之处

北面则多为光滑平整的斜坡石壁

极适合进行题刻

而在三段石梁中

居中的一段最长、面积最为宽阔

所以此处的题刻也最多

(光滑的石梁北面;图片来源@重庆市涪陵区文旅委)

▼

千余年间

这些精彩的题刻与白鹤梁一起

涨水沉没、枯水显露

形成了一个异彩纷呈的

水下石刻艺术群

但随着三峡大坝的建成

它们永远地停留在水下

化身为真正的“水下碑林”

04

宏伟工程

1992年

《兴建长江三峡水利枢纽工程的决议》

正式通过

这意味着整条长江

尤其是长江中上游的水文环境

将被永远改变

其中最显著的

就是水位的猛烈上涨

随之而来的

是对三峡文物的保护考虑

成为一大难题

而关于白鹤梁题刻的保护工程

更是被列为重中之重

(早期对白鹤梁的考察;图片来源@重庆市涪陵区文旅委)

▼

国家特意组织了一支科研队伍

其中包括多位两院院士

多名科学家、各个领域的学者

经过多次商讨、研究

创造性地提出了七大方案

它们分别是:

以建立水下双层保护壳为核心的

“双层壳式”方案;

将深埋、浅脉结合

建立隐蔽式交通双塔的

“蜂巢拱顶壳”方案;

防止泥沙、石块摩擦最有效的

“高围堰”方案;

在江面建立围墙

将白鹤梁与江水隔绝的

“隔流隧道”方案;

水下保护题刻、陆地上建立仿造品的

“就地保存,异地陈展”方案;

借鉴埃及太阳神庙搬迁、复建的

“白鹤梁题刻‘石鱼出水’”方案;

以及最终选择的

“无压覆室”方案

(白鹤梁保护管理规划图;图片来源@重庆市涪陵区文旅委)

▼

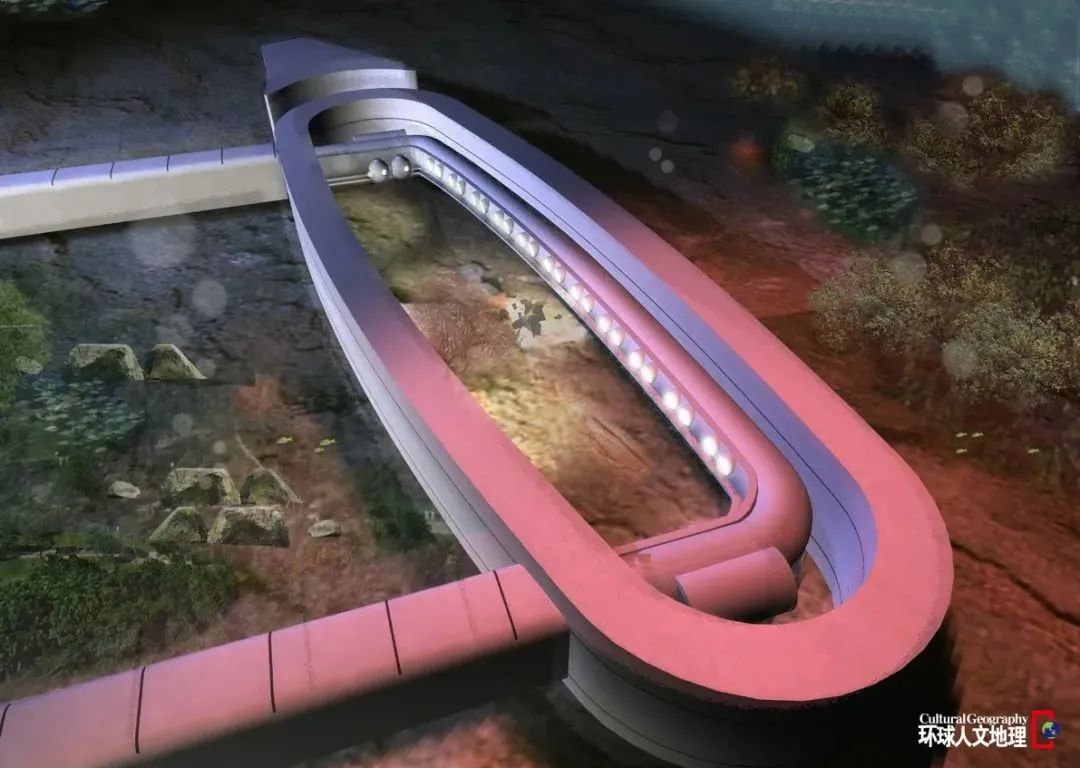

结合游客参展

造价费用、施工难度等多项指标

最终选择的“无压覆室”方案

其思路是“原址保护”——

既不切割,也不仿造

而是在白鹤梁的原址上进行建设

使其不脱离赖以生存的水环境

(清理石面、制作拓片是关键;图片来源@重庆市涪陵区文旅委)

▼

该方案是由中国工程院院士、

上海交通大学葛修润教授提出

该方案的原理

是修建一座巨大的无压容器

并在容器内注满过滤后的长江水

保护体内部的水压

与外部长江水压达到相对平衡

在容器内部

还采用先进的设备及技术

对水进行沉淀、消毒、活性炭去淤

以减少对题刻文字的侵蚀

使得题刻安然保存在水中

同时依托江岸

建立地上陈列馆

(“无压覆室”方案效果图;图片来源@重庆市涪陵区文旅委)

▼

2003年2月

白鹤梁水下博物馆工程正式开工

工程共分为A、B、C三个标段

A标段主要包括炸礁、围堰

以及防撞墩的修建;

(A标段施工现场;图片来源@白鹤梁水下博物馆)

▼

B标段

是水下建造过程中的核心部分;

(B标段施工现场;图片来源@重庆市涪陵区文旅委)

▼

C标段工程是地面陈列馆的建造

以及水下设备的调试

(C标段施工现场;图片来源@重庆市涪陵区文旅委)

▼

经过参建各方艰苦作业

2009年5月

白鹤梁水下博物馆终于落成

但出于各种考量

在三段石梁中

博物馆只囊括了最主要的中段

其余两段则通过原址封护技术

保存于长江之中

(白鹤梁题刻封存于水中;图片来源@重庆市涪陵区文旅委)

▼

博物馆建成后

人们可由地面陈列馆进入

游览完地面展厅后

即可通过电梯进入水下展厅

(水下部分示意图;图片来源@重庆市涪陵区文旅委)

▼

博物馆的水下部分

由坡形廊道、水平廊道

参观廊道、水下保护罩体构成

坡形廊道其实是两条

长91米、高差40余米的手扶电梯

(坡形廊道视角;图片来源@白鹤梁水下博物馆)

▼

乘坐它一路下沉

通过分为上、下游的水平廊道

来到长达70米的弧形参观廊道

这里设有23个抗压双层参观窗

窗口直径为80厘米

廊道还配有10个触摸屏

连通罩体内部28个

全方位旋转的摄像头

有助于细细欣赏石梁上的题刻

(参观走廊;图片来源@白鹤梁水下博物馆)

▼

透过窗户和荧屏

可见古老的白鹤梁

静静地停留在水中

在灯光的映照下

犹如一个神秘璀璨的水晶宫

(透过观光窗欣赏题刻;图片来源@白鹤梁水下博物馆)

▼

白鹤梁水下博物馆

——这座独一无二的水下题刻博物馆

它的建成

堪称工程领域与文物保护相结合的一次创举

为人类水下文化遗产的保护首开先河

(白鹤梁水下博物馆;图片来源@白鹤梁水下博物馆)

▼

从此三峡地区不仅拥有

世界上规模最大的枯水题刻群

也拥有了世界上首座水下题刻博物馆

而它的意义

不仅是为了保护题刻的物质形态

更是旨在通过这种方式

去解读其承载的历史变迁

延续其生命历程

同时也体现了我们这代人

对祖先遗赠的尊重

来源:环球人文地理微信公众号

扫描下方二维码

关注山东水利微信公众平台