齐鲁网·闪电新闻10月15日讯 山东电视齐鲁频道消息,10月15日,《人民日报》微信公众号发表评论《十年砥砺奋进 绘写壮美画卷——写在党的二十大胜利召开之际》,其中再次点赞德州大于集村的千余本“手账”。

▲《人民日报》微信公众号截图

上世纪80年代,国家建立了全国农村固定观察点调查体系,通过村里的记账户记录日常收支的方式,记录农村改革发展历程。目前,全国农村固定观察点已覆盖全国31个省(区、市),共有调查村360个,记账农(牧)户23000多户,在山东省现有13个国家级农村固定观察点。

1984年筹建的德州陵城区于集乡大于集农村固定观察点,是德州建立的唯一的农村社会经济调查观察点。

▲调查户于振瑞表示,当年依照家庭收入好、较好、一般、较差四个档次,采取随机抽样的方法,从全村农户中抽取40户作为记账户。

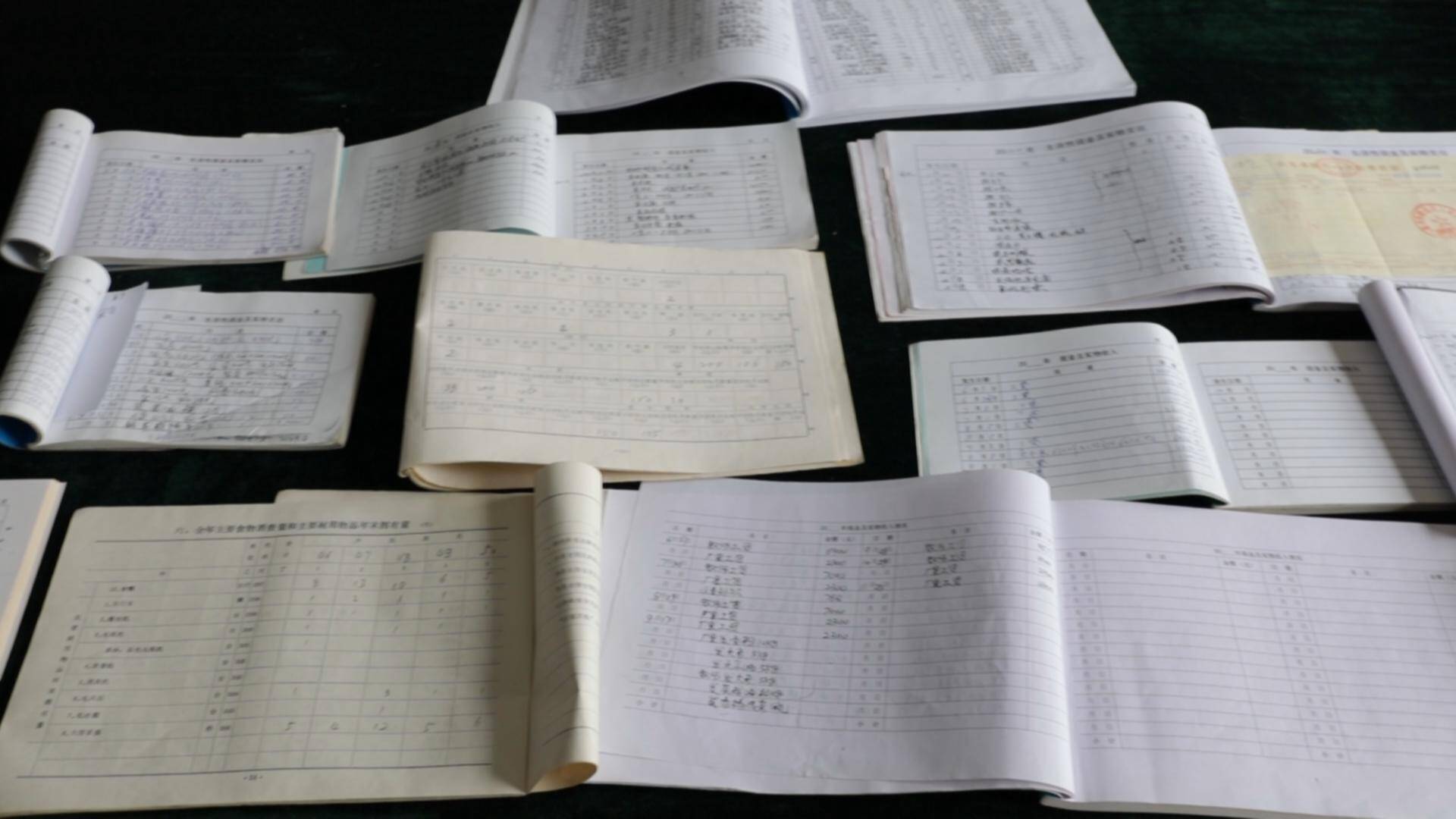

大于集村的40个记账户承担着记账的重任

38年来

他们一点都不马虎

仔仔细细地坚持写下了千余本“手账”

记录收支情况

留存进步足迹

▲大于集村记账户的部分记账手册

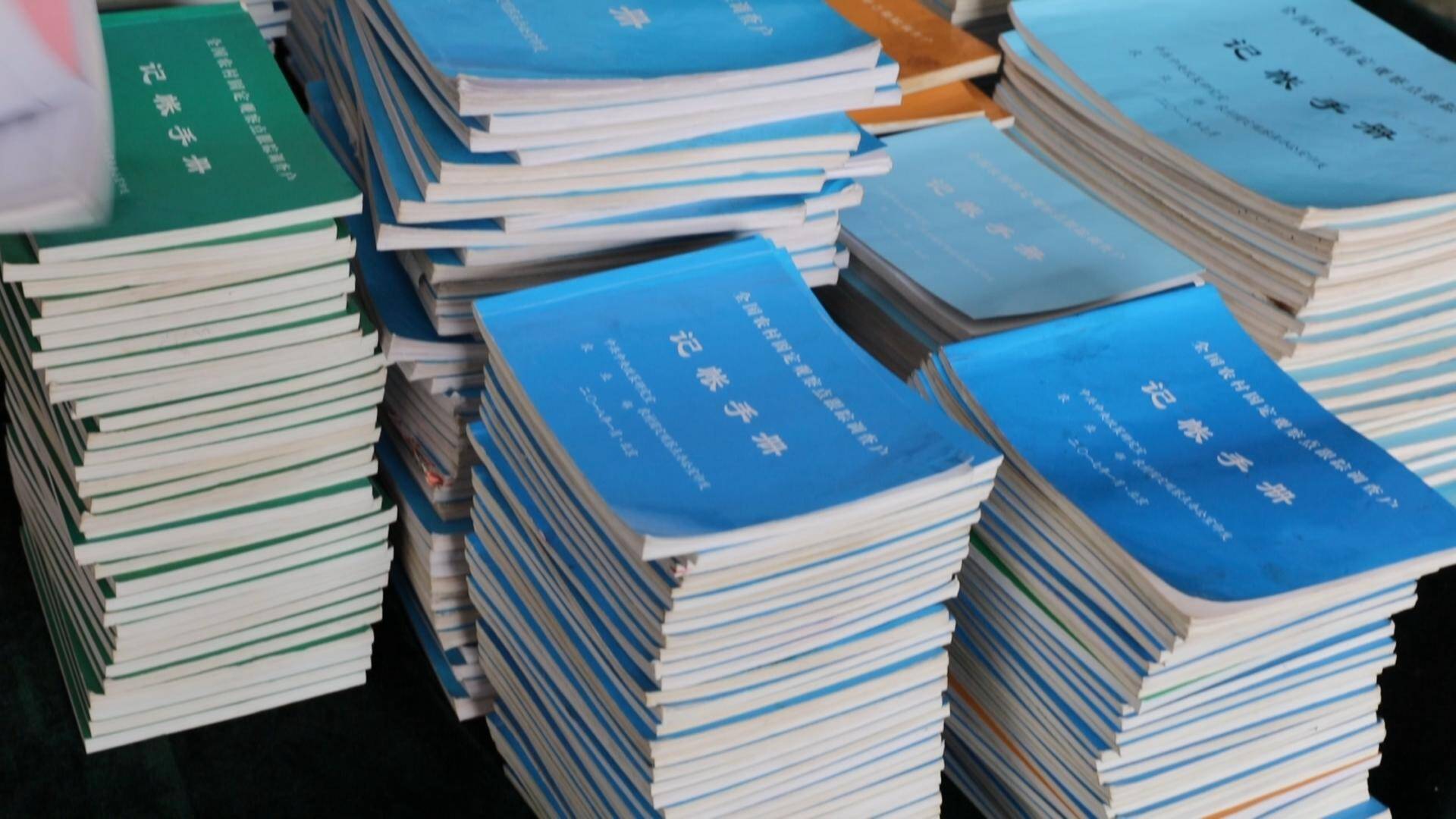

把家庭的每一笔收入支出都写在账本中

这就是这40个记账户每天都要做的工作

▲不管是8块钱的理发,还是5毛钱的微信红包都会被记录

▲十几年前,村民李光花嫁到了大于集村,同时也接过了婆家的记账工作。

一笔笔真实详细的农家账单

深刻反映出了大于集村的时代变迁

也折射出国家经济社会发展的巨大进步

▲调查户于汝民2015年春节准备的年货

于汝民:“那年闺女们都结婚了,要带着姑爷们回家过年”

▲调查户张德香2017年购置了一辆二手车

▲说到这些年的变化 大家的脸上都洋溢着笑容

这一笔笔账虽然琐碎

但却是“三农”发展的缩影

是乡土中国迈向现代中国的原真“手稿”

这些调查户留下的大数据是我国38年发展成就的真实缩影,是开展“三农”政策研究的巨大宝库,成为党和政府获取农村经济社会发展信息的重要来源,这些调查户是名副其实的“农村调查的快速反应部队”。

10年来大于集村的“兜底账” 记录了社会建设加速补齐民生短板

10年来大于集村的“环保账” 诉说着生态文明建设描画美丽乡村

10年来大于集村的“收支账” 写下了全面建成小康社会的耕耘收获

大于集村的“小账本”

是10年来坚持和发展中国特色社会主义“这篇大文章”中的动人叙事

9月12日

《人民日报》在头版头条位置刊登

《“五位一体”和“四个全面”相互促进、统筹联动》

点赞德州市陵城区于集乡大于集村

人民日报原文节选如下:

8月28日,山东德州市陵城区于集乡大于集村党群服务中心里,村党支部书记于振华一边翻看蓝色账本,一边跟记账员们聊天。说起新时代“账目”的变化,大家伙儿全都眉开眼笑。

大于集村是国家级农村社会经济调查观察点,全村有40个记账户。10年来的“收支账”,写下全面建成小康社会的耕耘收获。新型农业生产经营主体大发展,村民于光平的账上记着“2022年6月,收到合作社分红1000元”;农民衣食住行水平步步高,张德香记着“2017年,花3.5万元买了辆二手轿车”,自此油钱成了固定开支。

10年来的“兜底账”,记录社会建设加速补齐民生短板。于振瑞账上记着“2022年2月到乡卫生院看病,新农合报销534元”。“俺老两口每人每月还能领150元‘新农保’。”

10年来的“环保账”,诉说生态文明建设描画美丽乡村。于汝祥2020年花1000元参加电大园林培训,为的是让房前屋后“园林化”。于振瑞2021年支出燃气费530元,“过去家家烧秸秆、处处冒黑烟,厕所‘一个土坑两块砖’,现在全村都用天然气,‘厕所革命’普及了水冲厕。”

大于集村的“小账本”,是10年来坚持和发展中国特色社会主义“这篇大文章”中的动人叙事。