聊城生于黄河,兴于运河,是现今黄河和大运河交汇的唯一城市。近日,由山东省文化和旅游厅组织的“山东文旅新动能”——山东精品旅游产业新旧动能转换“五年取得突破”媒体采风行活动,第三站到达“江北水城·运河古都”——聊城。

“江北水城·运河古都”(聊城市文旅局供图)

“漕挽之咽喉、天都之肘腋、江北一都会”,早在1994年,聊城就被列为国家历史文化名城,明清时期,借助大运河漕运之便,繁荣兴盛400多年。虽然历史文化悠久丰厚,但聊城总体的文旅资源多而小,体量不大还较分散,一直以来,旅游的发展受到制约。

聊城市文化和旅游局党组书记、局长周江涛介绍,2018年以来,聊城市紧紧围绕推动文化旅游产业高质量发展这一目标,抢抓新旧动能转换重大机遇,实现了旅游产业的长足发展。近年来,围绕依托“江北水城·运河古都”城市品牌,全市着力打造品牌体系,促进文旅融合。

今年上半年,聊城接待国内游客1044.18万人次,旅游收入共72.42亿元。国庆期间,接待国内游客164.4万人次,旅游收入共6亿元,接待国内游客人次增幅和国内旅游收入增速均位居全省第三位。

打造精品特色项目,叫响“两河之约”文旅品牌

聊城因其独特的地理位置,京杭大运河穿越而过,形成了“城中有水、水中有城、城水一体、交相辉映”的独特城市风貌。近年来,依托沿黄沿运的新景点、新项目、新业态等文旅资源,聊城着力做大做强“两河之约”文旅品牌。

曲径通幽、一步一景,缩千里江山于方寸间……宛园位于聊城临清县城西北隅,西依大运河,是一家集“江南古建,水乡风格”为一体的苏式文化景观园林。

临清宛园(聊城市文旅局供图)

“我们是从2016年开始对外开放的,依托独有的园林特色,十分注重景区服务质量和旅游环境的打造。”临清宛园景区总经理于小华介绍,近年来,景区不断完善基础设施,提高安全性能,在经营管理、营销宣传、文明旅游等方面不断规范和提升。2021年,宛园被评为“省级文明旅游示范单位”。

亭台楼阁错落于秀水山石间,青砖碧瓦皆蕴含着江南的灵韵。漫步宛园中,让人可以从不同角度、不同层次了解运河名城丰厚的历史文化底蕴和广博内涵。

宛园一景 摄影:谈媛

据了解,围绕全面落实大运河国家文化公园、黄河流域生态保护与高质量发展国家战略,聊城谋划实施了两河文旅项目,为文旅品牌建设奠定了坚实基础。上半年,全市共储备重点文旅项目46个,总投资333.44亿元,累计完成投资116.98亿元。

为进一步提升项目品质和品牌影响力,聊城还连续举办文化和旅游惠民消费季,推出“两河之约”研学季、“沿着黄河遇见海”等一系列活动,带动消费。推出免费惠民旅游巴士项目,市民免费预约乘坐出游,繁荣了本地旅游市场。

丰富新业态,让古城“活”起来

聊城古城又叫东昌古城,四周被东昌湖环绕着,因此在远处张望时,这座古城就像是漂浮在水面上的一座小岛,故又得名“水上古城”。古城呈正方形,总面积约100万平方米。

古城夜景(聊城市文旅局供图)

为拉动消费,丰富新业态,近年来,聊城制定了《古城区精品文旅项目奖励办法》,创新开展古城精品文旅项目评选工作,共计13个项目获得奖补资金130万元。同时,发展夜间经济,打造夜游古城、夜赏文创、夜享演艺等多样化的旅游产品,营造浓厚的夜间消费氛围。

夜幕降临,古城热闹非凡。城墙下的京剧演艺、啤酒餐吧里年轻人的袅袅歌声以及书店和咖啡吧里满座的游客……“我们古城现在入驻的各类商家有522户,景点、博物馆开业37家。”聊城市旅游发展集团党委副书记、总经理任家帝介绍,集团先后投资自营东昌湖鱼馆、青岛音乐啤酒餐吧、海源雅集及大树王国民宿、海源书房等业态,与古城区原有餐饮、住宿、文化休闲业态相互融合,正在形成民宿集中集聚区和休闲集聚区。

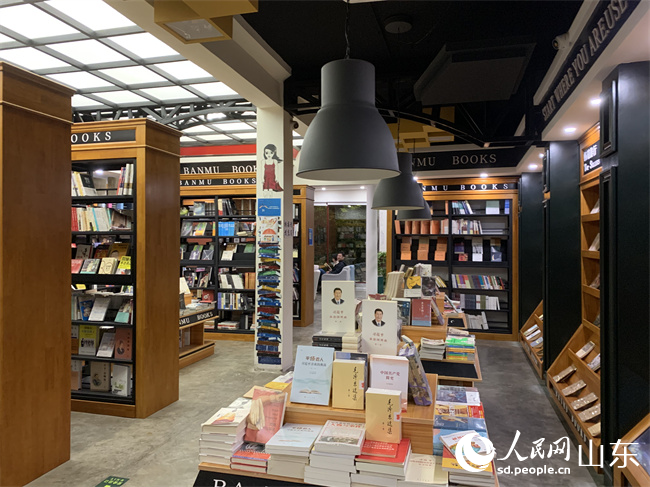

古城内的半亩书店·方塘咖啡 摄影:谈媛

“目前,我们正在全力打造非遗文创、新华园青年休闲等特色街区,地委专署旧址一期8家非遗项目已完成入驻。”在地委专署旧址,富有时代味道的工厂里,现代气息浓厚。剧本杀、西餐厅、小火锅……年轻人们正围坐在飘着香气的桌边谈天说地。古城内的“不语聊馆”、“画相小世界”等项目开始运营后,带动了周边的自在露营风酒吧、栖游音乐酒吧、时光印书店咖啡店等休闲业态的发展,历史文化传承与现代休闲业态互联互通、优势互补、合力更强。2021年,水上古城景区成功入选“山东省第一批夜间文化和旅游消费集聚区”。

今年国庆期间,在古城举办的“聊城水上古城首届明潮文化巡展”,融合了红色、非遗、传统文化等要素,打造了“迎宾大典”“歌唱祖国”“国潮音乐”“东昌古集”“手造古街”“极光幻境”“水幕秀”等丰富多元的主题体验,吸引了大量游客前来体验。

非遗“软实力”助力品牌“硬实力”,让传统文化“火”起来

“在本届文博会中,我们的‘山东手造·聊城有礼’——聊城新三宝、临清面塑、东昌叶雕、东昌雕刻葫芦等手造产品一经展出,获得一众好评。”周江涛说,尤其是雕刻葫芦,还应邀在第八届尼山世界文明论坛的山东手造精品展中展出,展现了“两河文化”的独特魅力。

穿越聊城的运河(聊城市文旅局供图)

近年来,聊城对非物质文化遗产、传统工艺、中华老字号等进行了全面的摸底普查。注册了“聊城有礼”商标,梳理非遗、手工艺项目532项,建立重点项目库,打造“山东手造·聊城有礼”品牌。同时,申请对56项非遗项目,200余名非遗传承人进行补助。2021年起,设立市级1000万元文物保护专项资金、200万元非遗保护专项资金。不仅对非物质文化遗产保护起到了支持作用,也为聊城的非物质文化遗产接续传承提供了良好的发展环境。

为了让非遗文化真正融入生活中,聊城以现有各类经营非遗或传统手工艺产品的生产加工场所为基础,建成了省级非遗生产性保护基地5处,市级非遗扶贫就业工坊17个、非遗传习所27家等,开展了非遗进校园、进景区、进剧场等“七进”活动,启动了东昌府区“非遗在社区”省级试点工作,进一步增强了非遗在现代城市基层社区中的传承传播活力。

深耕“聊城新三宝”品牌,推动灵芝、桑黄、阿胶“聊城新三宝”品牌建设,助力聊城文旅产业与中医养生健康产业深度融合发展。在今年的第三届中国国际文化旅游博览会和首届中华传统工艺大会上,“聊城新三宝”备受青睐,10分钟卖出400余单,销售额近10万元。

|来源:聊城市文化和旅游局

人民网-山东频道