2023年5月22日是第23个国际生物多样性日,联合国《生物多样性公约》宣布今年国际生物多样性日的主题为“从协议到协力:复元生物多样性”。近年来,山东东营黄河三角洲国家级自然保护区加大生态保护修复力度,不断提高生物多样性,值此国际生物多样性日到来之际,海洋版刊发专题文章,深入解读黄河三角洲这片我国暖温带最完整、最典型、最年轻的滨海湿地生态系统。

自1855年黄河在铜瓦厢决口改道大清河以来,共计改道12次,黄河流路按照淤积、延伸、抬高、摆动的规律频繁变动,造成了黄河三角洲形成、发育、蚀退、再形成的往复演变历程。不断叠加的地貌演变中,黄河与海洋的交互作用形成了具有过渡带性质与动态平衡特征的黄河三角洲湿地生态系统。

黄河三角洲湿地形成仅160余年,是我国乃至世界暖温带保存最完整、最典型、最年轻的滨海湿地生态系统,其大部分新生湿地处于自然演替过程中,具有典型的原生性特征。黄河三角洲湿地作为高度开放的陆海关键过渡区,是环渤海地区最重要的生态基础区与关键保护地。

黄河三角洲国家级自然保护区保留着我国乃至世界上最具代表性的河口湿地植物带状分布格局,同时也是野大豆、盐地碱蓬、柽柳等重要物种的天然基因库与种质资源库。黄河三角洲还是东北亚大陆和环西太平洋鸟类重要的“中转站”及越冬、栖息和繁殖地,鸟类已从自然保护区设立初期的187种增加到373种,成为东方白鹳全球最大繁殖地、黑嘴鸥全球第二大繁殖地和白鹤全球第二大越冬地。黄河口近海水域是黄渤海区域主要的海洋生物产卵场、孵幼场与索饵场,为凤鲚、鲈、皱唇鲨、三疣梭子蟹等重要的鱼蟹贝类提供了优良的栖息生境。

陆海植被梯度带 维持生物多样性的基石

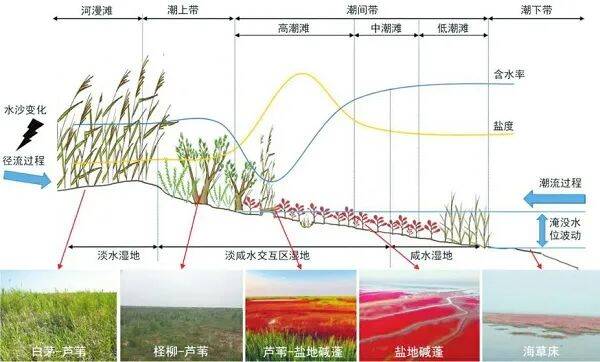

黄河独特的沉积环境造就了广袤平坦、沟汊纵横的地貌条件,黄河淡水与海水的相互作用也形成了淡水湿地-淡咸水交互区湿地-咸水湿地的完整陆海生态梯度,出现了河漫滩湿地、淡水沼泽、滨海盐沼、滩涂湿地的湿地连续体。陆海淡咸水梯度决定了淡水芦苇-白茅群落、柽柳群落、盐生芦苇群落、盐地碱蓬群落、蔓草群落的植被连续带状分布格局,是黄河三角洲植被分布的典型特征,也是动植物生物多样性维持的基础。

黄河三角洲是我国乃至世界大河中海陆变迁最活跃、面积增长速度最快的三角洲,保有完整的陆海生态梯度,是世界范围内研究河口三角洲生态演变规律的天然实验室以及关键实体标本。完整的陆海梯度是黄河三角洲区别于其他世界大河三角洲的主要标志,也是湿地原真性的核心价值所在。

基于自然的解决方案 修复盐地碱蓬微地形

藜科植物盐地碱蓬是黄河口盐沼湿地的优势物种。盐地碱蓬在相对适宜的环境中,生长为高大绿色的植株,而在高盐、淹水、低温等多重胁迫下,盐地碱蓬合成甜菜红素来适应恶劣环境,使自身变得通体紫红。

盐地碱蓬在黄河三角洲高潮带区域生长为“绿碱蓬”,沿陆海梯度向海一侧,随着潮水淹没频率增大,盐地碱蓬由绿转红,生长为“红碱蓬”,在中、低潮带营造出“红地毯”的景观,具有重要的生态功能与观赏价值。

由于盐地碱蓬是一年生植物,每年都要经历种子扩散、种子萌发、幼苗存活、植株生长、种子产生等生命阶段,从而维持种群的稳定存在。种子扩散与种子萌发是盐地碱蓬生命周期中最脆弱的过程。在黄河三角洲,潮汐侵扰下盐地碱蓬种子被反复冲刷,缺少停留与锚定的机会,而土壤盐碱化限制了种子的萌发。

在自然湿地中,由于潮汐侵蚀、泥沙或生物质沉积、动物挖掘形成了坑洼与凸起微地形结构。具有高低起伏的异质性的地形通常表现出比均质平坦的湿地更好的生态功能,厘米级变化的微地形对于盐地碱蓬的定植至关重要。自然微地形可提高秋冬季盐地碱蓬种子截留效率,坑洼地形中低盐环境为春季早期的种子萌发提供了适宜条件。对于已经退化的盐地碱蓬湿地,通过人为模拟天然坑洞或动物挖掘产生的凹凸异质性地表,可有效恢复盐地碱蓬群落。在黄河三角洲已经采用营造微地形的技术修复了上千亩的退化盐地碱蓬湿地。

冬季,盐地碱蓬枯死,但其地上部分作为立枯体通常在夏、秋季节的大潮中才会被冲刷移除。春季,上一代盐地碱蓬的立枯体能够截留种子,为下一代的定植提供条件。在营造的坑洼微地形中,盐地碱蓬成功定植生长后,由于立枯体的作用,种子会被保留在微地形中及其周边,使得第二年在没有人工干预的情况下自然恢复。因此营造微地形实际是增强盐地碱蓬湿地自修复能力的措施,是一种基于自然的解决方案。

柽柳 改善土壤条件的先锋植物

黄河三角洲滨海湿地的中、高潮带生长着柽柳这一多年生灌木。柽柳是抵御海岸带侵蚀、调节湿地盐分、改善土壤条件的重要植物,因此与红树林湿地并称为“南红北柳”。

分布在黄河三角洲的柽柳林曾达5.3万公顷,是黄河三角洲的重要生态屏障,虽然现在已大面积减少,但对维持滨海湿地生态系统稳定性仍具有重要作用。

柽柳耐盐、耐旱能力强,同时具有独特的水盐调节能力。柽柳能够保持土壤水分,增强土壤盐分淋洗,降低土壤盐渍化。柽柳的冠层降低了土壤蒸发,阻止表层反盐。在一些区域,柽柳冠层下的土壤盐度低于周围土壤盐度,形成“盐谷”。

在黄河三角洲柽柳分布区域,柽柳形成的低盐区为其他耐盐性较差的植物提供了生存空间,冠层下伴生有双色补血草、鹅绒藤等植物;另一方面,柽柳属泌盐植物,枝叶中含有大量盐分,降雨淋洗或枝叶脱落后盐分返回地表,形成生物积盐,使冠下土壤盐分增大。此外,柽柳根系吸水也会使周围盐度聚集,最终形成“盐岛”,通过高盐环境抑制芦苇生长。

柽柳对于盐分调节的两种截然相反的作用同时存在于黄河三角洲的滨海湿地中,“盐谷”与“盐岛”效应与地下水、土壤条件、气象条件、柽柳生长状态等多种因素有关,并且在不同季节会发生变化。柽柳对于盐度的调控既是柽柳对水盐胁迫以及植物间竞争长期适应的结果,也是黄河三角洲植被分布格局形成的重要因素。

天津厚蟹 潮间带“生态系统工程师”

天津厚蟹是黄河三角洲滨海湿地潮间带最为常见的半陆生方蟹科物种。天津厚蟹是杂食性物种,拥有非常多样的食源,例如新鲜植物叶片、植物凋落物、有机物、真菌、小型底栖动物,甚至是水鸟蛋。

半陆生蟹类在滨海湿地生态系统中扮演着重要角色。蟹类是食物网中关键的生物类群,是水鸟和鱼类的重要食源。天津厚蟹取食盐地碱蓬等植物,在春季干旱发生后,天津厚蟹大量的植食会导致盐地碱蓬退化。

天津厚蟹为穴居生活,有专一独立的洞穴,并且其掘穴的深度与地下水位紧密相关。天津厚蟹通常在潮水来时用沉积物土壤将洞口堵住,在退潮后,它们再挖开洞口,爬出来觅食活动。天津厚蟹的洞穴大多只有一个入口,并且穴居着单只天津厚蟹。它们会在洞穴口处堆积沉积物,形似“烟囱”,被称为蟹洞封土,标志着洞穴中有存活的个体。

掘穴是潮间带蟹类最主要的生命活动之一,其洞穴的形态结构取决于土壤质地以及天敌的胁迫。洞穴直径是判断寄居个体大小的重要依据。随着天津厚蟹长大和掘穴能力增强,它们会向潮汐淹没频率更低、更加干燥的区域迁移,营造更大的洞穴。

天津厚蟹的洞穴在洞口后部会发生弯曲,洞口倾斜度是为了躲避天敌,其弯曲的位置与倾斜的大小与捕食蟹类的鸟类喙长有关。继续向下会有中室,是蟹类短时间停留或躲避敌害的缓和平台。最底部是底室,即蟹类停留时间较长和栖息、繁殖的空间。

天津厚蟹在营造洞穴时扰动沉积物,将底部的沉积物翻动到表层,改变了沉积物的垂直结构,被称为生物扰动。同时,蟹类的挖掘作用产生微地形来促进植物生长,也会提高水质界面的交换作用,促进沉积物和水之间的营养元素循环。一只天津厚蟹能够掘出的沉积物有限,但天津厚蟹广泛分布于黄河三角洲滨海湿地的各个区域,其种群整体对于沉积环境的影响则是不容忽视的。因此,潮间带的天津厚蟹被称为“生态系统工程师”,是反映滨海地区潮间带湿地健康的指示物种。