齐鲁网·闪电新闻5月13日讯 (山东台综合广播赵国伟 于慧施)83岁的魏世杰,从事核武器研究二十多年,先后有17项科研成果获国防科工委奖励,独立完成的理论研究《具有内热源的炸药部件的温度场分布》荣获1978年全国科学大会奖。前半生,他以身许国,助力国防科技;后半生,他照顾生病的妻儿,一人支撑起艰难的家庭,尽到一个父亲和丈夫的责任。半生许国,半生为家。魏世杰说,只有胸怀家国,奋斗奉献,才不辜负青春,不辜负亲人。

上午9点,又是女儿魏海燕喝水的时间。魏世杰站在53岁女儿的正对面,听着女儿每天都要重复的那句话:满满一杯,不冷不热。这个仪式,父女俩每天都要重复一次,每次女儿都要喝满满的两大杯。魏海燕患有严重的强迫症,每次蒸包子,老魏要10个一盘放进蒸锅,等到女儿亲自数过后,才能开火。最多的一次,女儿先后数了7回,火开了又关,关了又开。折腾了快一个小时,魏世杰就坐在沙发上耐心等,在他眼里女儿是个病人,很不容易。魏世杰说:“女儿经常不吃饭,不洗澡,也不理发,这个时候就很难过。突然有一天她说,爸爸我要吃饭了,我听了以后就和天上掉馅饼一样,爸爸我要洗澡了,对病人来说这就是一个转变,就会感到特别幸福,就这样,很简单,不需要很多。”

(魏世杰和儿子女儿)

照顾女儿喝完水,魏世杰便疾步走进儿子魏刚的房间。从14岁确诊先天性智力障碍,到如今头发花白,51岁的魏刚性情还像七八岁的孩童。80多岁的耄耋老人却要照顾一双已过知天命年纪的儿女,命运给魏世杰开了一个十分荒诞的玩笑,然而他却一笑置之。“如果大海里面没有惊涛骇浪,就失去大海的魅力。要热爱幸福生活,也要热爱苦难的生活,这才是真正的叫热爱生活。”

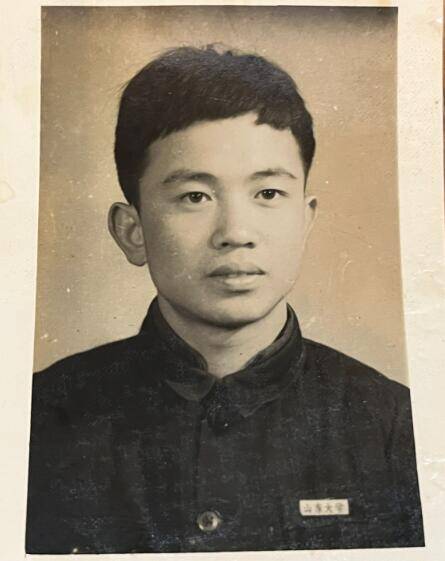

(年轻时期的魏世杰)

1964年,23岁的魏世杰从山东大学物理系毕业。毕业分配时,并没想过要选择什么职业,只是在决心书里坚定地写下一句话:到最艰苦的地方去,到祖国最需要的地方去。那时,我国核武器研究正面临着美苏两大强国的技术封锁,中央提出了自主研发“两弹一星”的号召。魏世杰被选中,去青海。魏世杰好奇地问,去青海什么地方?我们去做什么?老师笑着摇头,你们的单位很特殊,这些都是秘密。魏世杰介绍:“那时候我们去了一万多人,尤其是搞后勤工作的,永远不知道自己是干什么的,干一辈子也不知道。我们搞研究工作的,从业务里边慢慢地就会领会到,但是从来没有一个人说我们是搞原子弹。它都有些代号,你像铀235不是核材料吗?我们叫5号材料。原子弹的每一个部件加工的时候也都是代号,一号部件,二号部件,这东西是编号。”

就这样隐姓埋名,5号材料凝结了魏世杰最美好的青春。他所在的第二机械工业部第九研究院,汇集了王淦昌、邓稼先、郭永怀等一批最优秀的科学家。60年后,再次回忆那段经历,魏世杰最难忘的是无常的气候和难忍的缺氧。“7月份,夏天就下雪,风沙大的就是你站不住脚。吃不下饭,那个地方开水大概80多度它就开了,它馒头都是软不拉叽的,它总不熟。所以这都很难吃。一看这个地方确实不是人待的地方,太艰苦了,这地方关键喘不动气儿,氧气不够,因为海拔高度高,晚上睡觉的时候你经常突然憋得醒过来了。”

高原反应严重,他们就在氧气罐旁边匆匆吸会儿氧,转身接着去忙碌。魏世杰至今仍记得,实验出现问题时,邓稼先和于敏毫不犹豫站出来担负责任的英勇,也记得王淦昌在台上做报告、台下有人举手提意见,台上台下热烈讨论、其乐融融。

就是这群谁也没有搞过原子弹的人,在荒无人烟的戈壁沙漠默默钻研,让一穷二白的新中国一次又一次在世界舞台上迎来高光时刻。

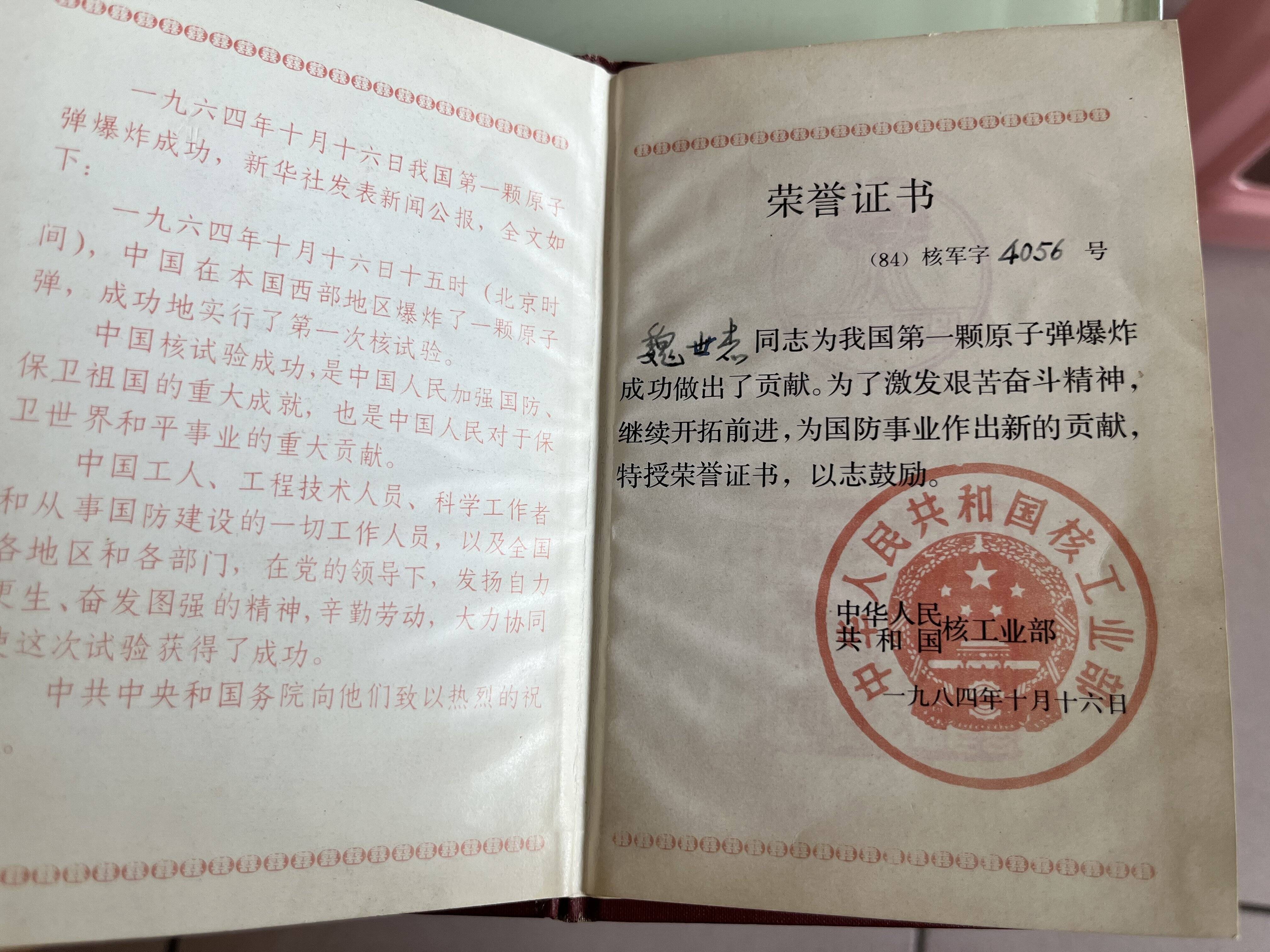

1964年10月16日,我国第一颗原子弹爆炸成功。

1967年6月17日,我国第一颗氢弹空爆试验成功。

1970年4月24日,我国第一颗人造卫星——东方红一号发射成功。

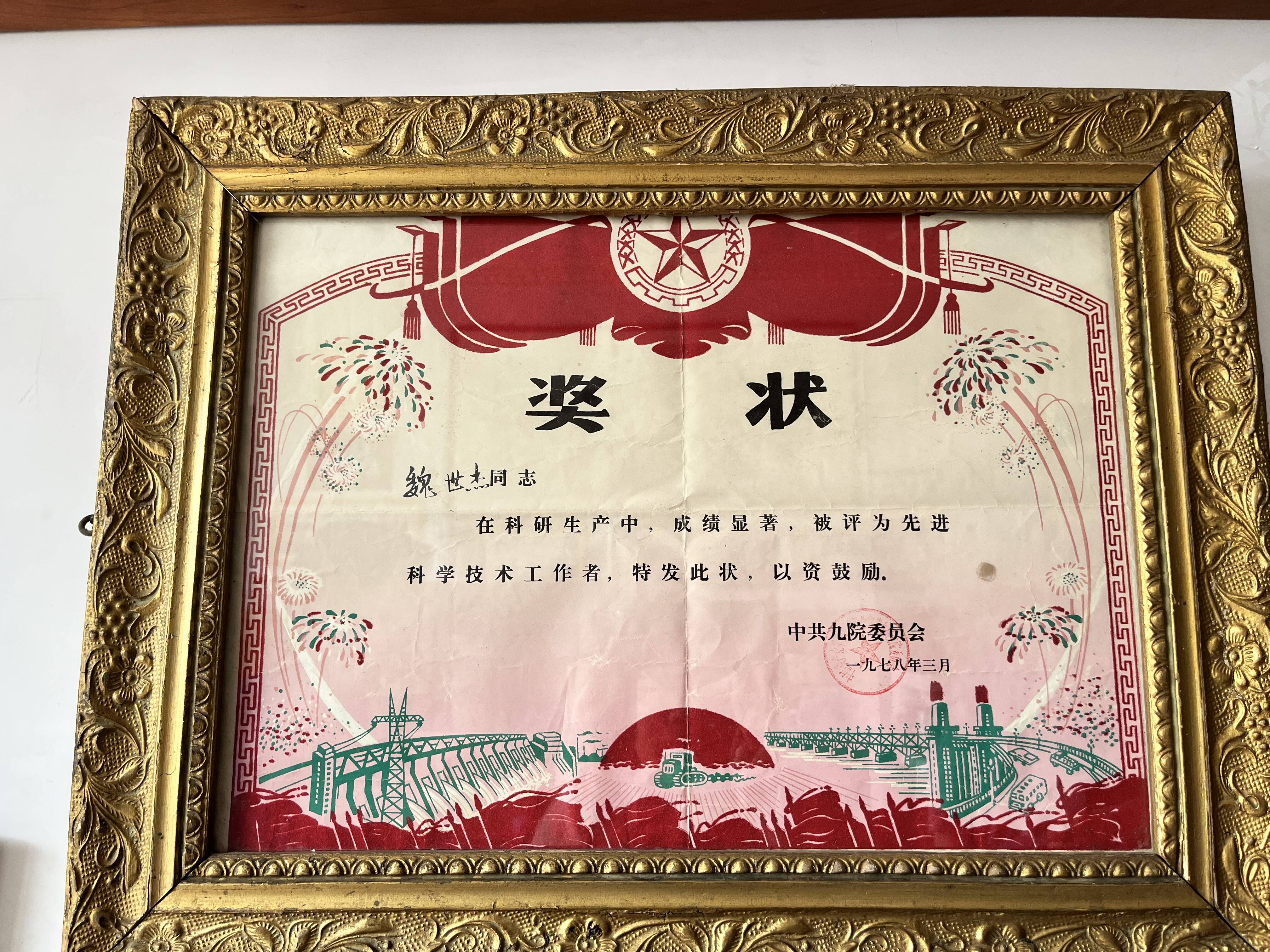

(魏世杰的荣誉证书)

振奋人心的好消息接连传到青海,魏世杰和同事们却一次也没有欢呼雀跃过,七载春秋,平静如水。他说,大家都已经习惯了,彼此不谈工作,严守秘密。从没有人分享过成功的喜悦,但喜悦在每一个人的心里怒放了千万回。

在魏世杰工作的第五年,四位同事在处理核试验的炸药时发生意外,壮烈牺牲。散落一地的残骸给这个28岁的青年以巨大的冲击,他不知道该如何描述,只是几十年过后,重提往事,他依然会重复同一句话:在我们九院,粉身碎骨,不是形容词。

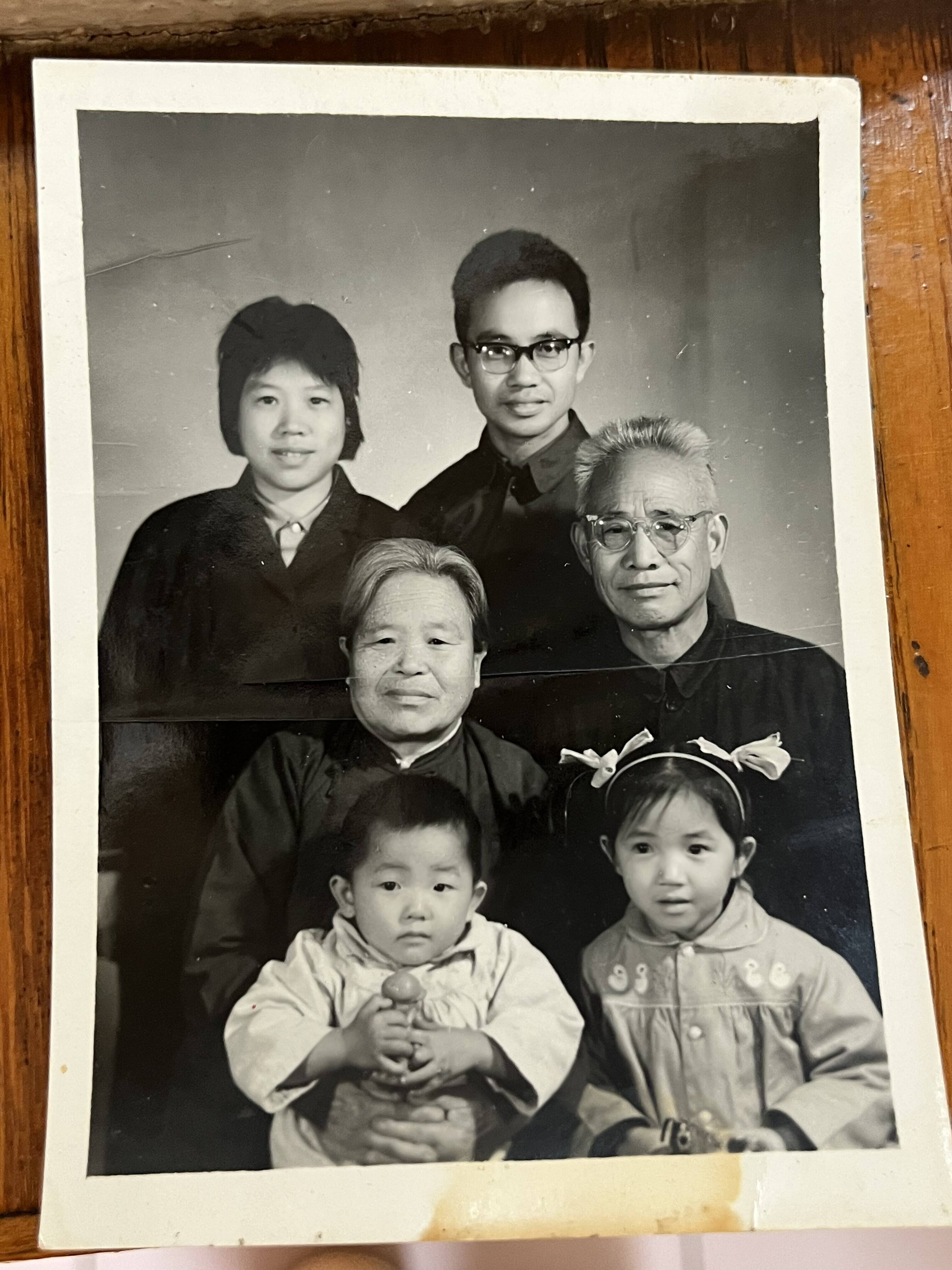

(魏世杰和家人)

半生为国,无怨无悔。那些年,魏世杰几乎把所有的时间都花在了科研上,女儿一岁半时送回山东老家,儿子刚过百天,就留给了老人照料。三年一次探亲假,每次回去,俩孩子谁也不认识爸爸妈妈,刚熟悉没两天,就又要分别。每次返程,妻子都是走一路,哭一路。魏世杰说,“这就是“两弹一星”精神,其中第一条就是热爱祖国,无私奉献,就是全部奉献出来,不考虑自己。这是一个使命。

在此期间,魏世杰先后完成了17项科研成果,让他略感欣慰的是,通过努力大大降低了工作中处理炸药的危险性,这多少解开了一些他郁结已久的心结。

魏世说:“当时比较先进的方法,叫有限单元法,国外也是刚刚开始研究,我们的基本上还是同步的。这是我最重要的一个成果,1978年获得了一个科学大会奖。以前做实验,反复看变化温度,看看裂了没有,我现在从理论上测参数以后就可以计算出来。”

1990年,由于母亲双目失明,魏世杰和妻子一起回到青岛老家。本以为可以平稳度日,没想到,先是儿子确诊智力障碍,女儿又被诊断出患有精神疾病,妻子受不了接连的打击,也病倒了。当记者问魏世杰会不会觉得命运有点不太公平?魏世杰笑着说:“我还真没这个想法,为什么?这都是我自己的选择,你要承担选择的后果。我觉得能活到现在,本身就算是比较幸运的了,有好多同事都不在了,所以说没什么关系。坚持吧,坚持一段就会有转机了,遇到什么事情就得面对。我自己觉得我有责任,不能放弃这个责任,并且我当时觉得我也有这个能力扛过去。”

魏世杰最累的时候,不仅要操心儿子有没有洗澡,有没有偷吃烂水果,还时常被患有强迫症的女儿半夜叫醒,一遍遍去看地板上是不是有一根头发。让他更提心吊胆的是,刚刚把自杀的女儿抢救过来,妻子又趁他出门,割腕自杀。他抱起倒在血泊中的妻子问为什么要做傻事?奄奄一息的妻子回答,不忍心看他过得那么累。

(魏世杰和妻子)

魏世杰在照顾三位亲人的同时,先后撰写了200多万字的科普著作,接连出版长篇小说,其中根据亲身经历所写的《禁地青春》被改编为电视剧《青海花儿》与观众见面。有人心疼魏世杰,问他怎么还能挤出时间写作?老人家说,做科普作家,是他年轻时就有的梦想,如果这些作品在孩子们心里能种下一粒科学的种子,未来可期。而他写纪实小说,单纯是为了记录,记录那些为中国核武事业奉献了青春,甚至献出了生命的普通人。

(魏世杰在看书)

魏世杰说:“一天拿出一个小时或者两个小时来,在笔记本电脑上打几个字,写个什么故事或者写我的回忆录,这个时候脑子就不想家庭的事了,至少这两个小时你就放松了。你有这两个小时的放松等于充电一样,你再回到现实里边的话,感到有力量了。”

除了用文字记录那段特殊的历史,魏世杰还走到舞台的中央,为无数孩子进行科学演讲。讲新科技、新成就,也讲“两弹一星”的历史与曾经。注视着他们的时候,他的眼睛像星星一样闪着光。

命运吻我以痛,我却报之以歌。魏世杰现在依然坚持每天下楼去走路,最喜欢一边走一边哼唱着歌。儿子在他的训练下,已经能够自己做饭,自理生活;女儿也再没有自杀的举动,偶尔开心了,还会冲着他笑。单位给他安排了助手,出门讲课,也不怕没人照顾两个孩子。如今,他只盼着能够继续写作,能够健健康康地多陪孩子几年,此生就是圆满。魏世杰说:“就像一个硬币两个面,这面是幸福,那面是苦难,都是不可避免的。世界上没有不能克服的困难,即使这困难不能摆脱,你也会和它握手言和,和平共处了,就是把它看成了生活的一部分。”