“这里的河山是我们的,是中国人的,我们会用生命和鲜血来捍卫!”当《我们的河山》中这句台词响彻荧屏,山东观众总能瞬间破防——镜头里的每寸土地、每段故事,都不是虚构演绎,而是刻在沂蒙大地、流淌在山东人血脉里的真实记忆。

作为纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年的扛鼎之作,这部由毛卫宁执导、王雷、陈钰琪领衔主演的全民抗战史诗剧,即将在央视一套迎来收官。它以“历史真实、战争真实、生活真实”为铁律,把山东敌后抗战的壮阔画卷铺展在4K镜头下,让“水乳交融、生死与共”的沂蒙精神,成为跨越80年的精神共鸣。

一、历史真实:每个角色、每场战役,都能在山东史料里找到“原型坐标”

“我们不是在拍战争,而是在拍战争中的人;不是在演故事,而是在还原历史的骨血。”导演毛卫宁在采访中反复强调的“历史真实”,是《我们的河山》最厚重的底色。剧中那些让人泪目的情节,几乎都能在山东档案馆的史料、沂蒙老区的口述史里,找到滚烫的原型。

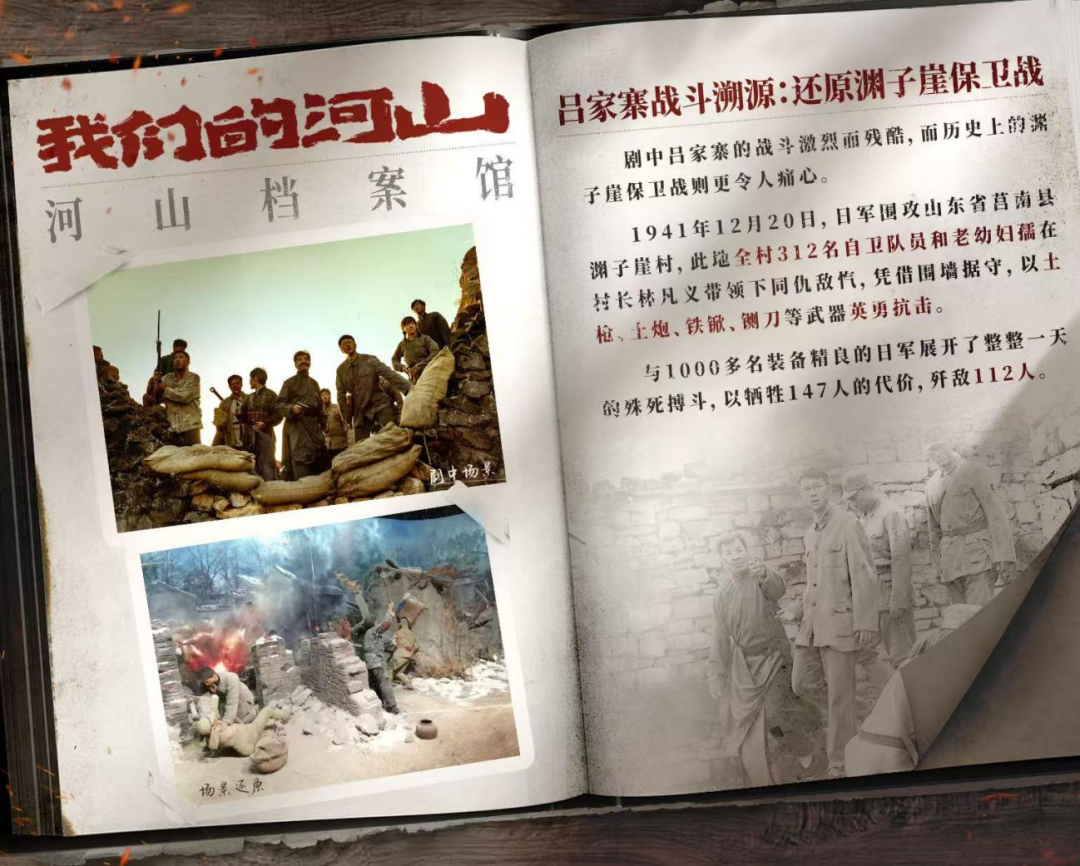

【战役溯源】吕家寨保卫战→渊子崖保卫战:“中国抗日第一村”的血色抗争

剧中吕家寨村民用土枪、铡刀、锄头死守村寨的情节,原型是1941年发生在莒南县的渊子崖保卫战——这是中国农民自发组织的规模最大、最悲壮的抗日自卫战。1000余名日军突袭时,19岁村长林凡义带领全村老少齐上阵:老人架土炮,妇女递刀枪,孩童搬石块,激战14小时,147名村民、46名八路军战士壮烈牺牲,却硬是没让日军踏进村寨一步,渊子崖村也被誉为“中华抗日第一村”。

【人物原型】周密爱人→陈若克母女:宁死不屈的巾帼英雄

剧中周密书记的爱人,原型是革命烈士、山东省妇女救国联合会原常务委员陈若克。1941年日军“扫荡”时,陈若克不幸被俘,敌人用刺刀对准她刚出生的女儿逼迫投降,她却抱着孩子怒斥:“我是中国人,宁死不当亡国奴!”最终,年仅22岁的陈若克与出生仅20天的女儿一同牺牲,这种“宁为玉碎”的气节,在剧中被细腻还原。

【事件对照】从“血粮”到“识字班”:每个细节都是山东人的集体记忆

“血粮”的故事:剧中八路军用生命为百姓送“血粮”,也真实存在于抗战时期的历史血肉长城中。1941年,敌人对冀鲁豫边区抗日根据地疯狂扫荡,导致夏季绝收、秋季减产,百姓食不果腹。为解决百姓温饱问题,冀鲁豫行政公署副主任段君毅在外地搞到50多车粮食,不料运输途中被劫,八路军经过苦战,终于夺回粮食,30余名战士英勇牺牲。粮车袋子上浸透了战士们的鲜血,粮食被染成了“血粮”。

识字班与放小脚:剧中刘竹梅、王彧组织妇女识字、挣脱缠足束缚的情节,是抗战时期山东妇女解放的真实写照。彼时沂蒙山区的“识字班”,不仅教妇女写“抗战”“解放”,更让她们用双手撑起了抗战后方的“半边天”。

土匪李少堂→刘黑七:剧中无恶不作的土匪李少堂,原型是横行山东数十年的匪首刘黑七,他曾血洗费县崮口村。八路军在1943年将其击毙。正是因为帮百姓拔掉了这样的毒瘤,才赢得了沂蒙群众“最后一尺布送前线,最后一口粮做军粮”的信任。

1942年饥荒:当年山东因饥荒、战乱死亡超百万,但沂蒙百姓始终坚信“跟着共产党能活下去”,这种“生死与共”的信任,是剧集最想传递的历史真相。

二、战争真实+生活真实:在沂南种麦田、烧老砖,用“笨功夫”还原历史温度

“要让观众觉得,自己就站在1941年的沂蒙山上。”为了这份“沉浸感”,剧组把“笨功夫”做到了极致——全程在临沂沂南取景(渊子崖保卫战、大青山突围战发生地),用1:1还原的土城墙、老村寨,让历史“活”起来。

【战争真实:没有“神剧套路”,只有“真实的惨烈”】

剧中八路军架云梯强攻县城的画面,被网友称为“国产剧最真实的攻城战”。为了还原这种真实,剧组请来沂南老窑工,用1930年代的工艺烧制墙砖——每块砖都掺入麦秸增加韧性,砖缝的泥浆要按“三土一沙”的比例调配,连炮楼的射击孔位置,都参照了孟良崮战役纪念馆的实物。爆破戏全用真实炸药,导演说“要让观众看到战争的残酷,才懂和平的珍贵”。

【生活真实:一双布鞋、一个黑窝头,都是历史的“活化石”】

“生活的戏,琐碎一点没关系,反而要让它可触可感。” 导演毛卫宁的这句话,体现在《我们的河山》的每个细节里:

主演王雷提前一年住进沂南,跟着老民兵学种地、练山东话,手指磨出血泡;陈钰琪等年轻演员在泥地滚3个月,骑马骑到肩膀肿得抬不起来。道具更较真:粗布衣裳补丁位置参照博物馆文物,黑窝头按当年“玉米面+麸子+野菜”比例制作而成。为拍夏收镜头,剧组甚至在冬天“种”出百亩麦田,导演说“麦浪里藏着军民鱼水情”。

三、从“00 后弹幕”到“沂蒙老乡泪目”,沂蒙精神从未远去

“沂蒙山小调一响,我就想起奶奶说的‘当年给八路军做军鞋’的故事。”《我们的河山》播出后,收视率稳居全国黄金档榜首,更在年轻观众中掀起了“考古式追剧”热潮——B站上,00后用“泪目”“真实”刷屏;知乎上,历史博主逐帧分析剧中的“土雷战术”“民兵编制”;小红书上,山东网友晒出“爷爷的抗战勋章”,与剧中情节隔空对话。

更有年轻的山东观众在评论里写道:“以前觉得‘沂蒙精神’是课本上的四个字,看了这部剧才知道,它是陈若克母女的鲜血,是渊子崖村民的锄头,是千万红嫂的军鞋。这才是我们山东人的根。”

“抗战胜利80年了,我们不能忘记历史,更不能忘记历史中的人。”毛卫宁导演的这句话,道出了《我们的河山》的深层意义。剧集即将收官,但镜头里的沂蒙山河仍在诉说:那些用生命捍卫土地的人,那些用双手支援前线的人,那些在苦难中仍相信光明的人,才是中华民族最坚实的脊梁。而“水乳交融、生死与共”的沂蒙精神,早已融入山东人的血脉,融进了新时代的山东故事里。