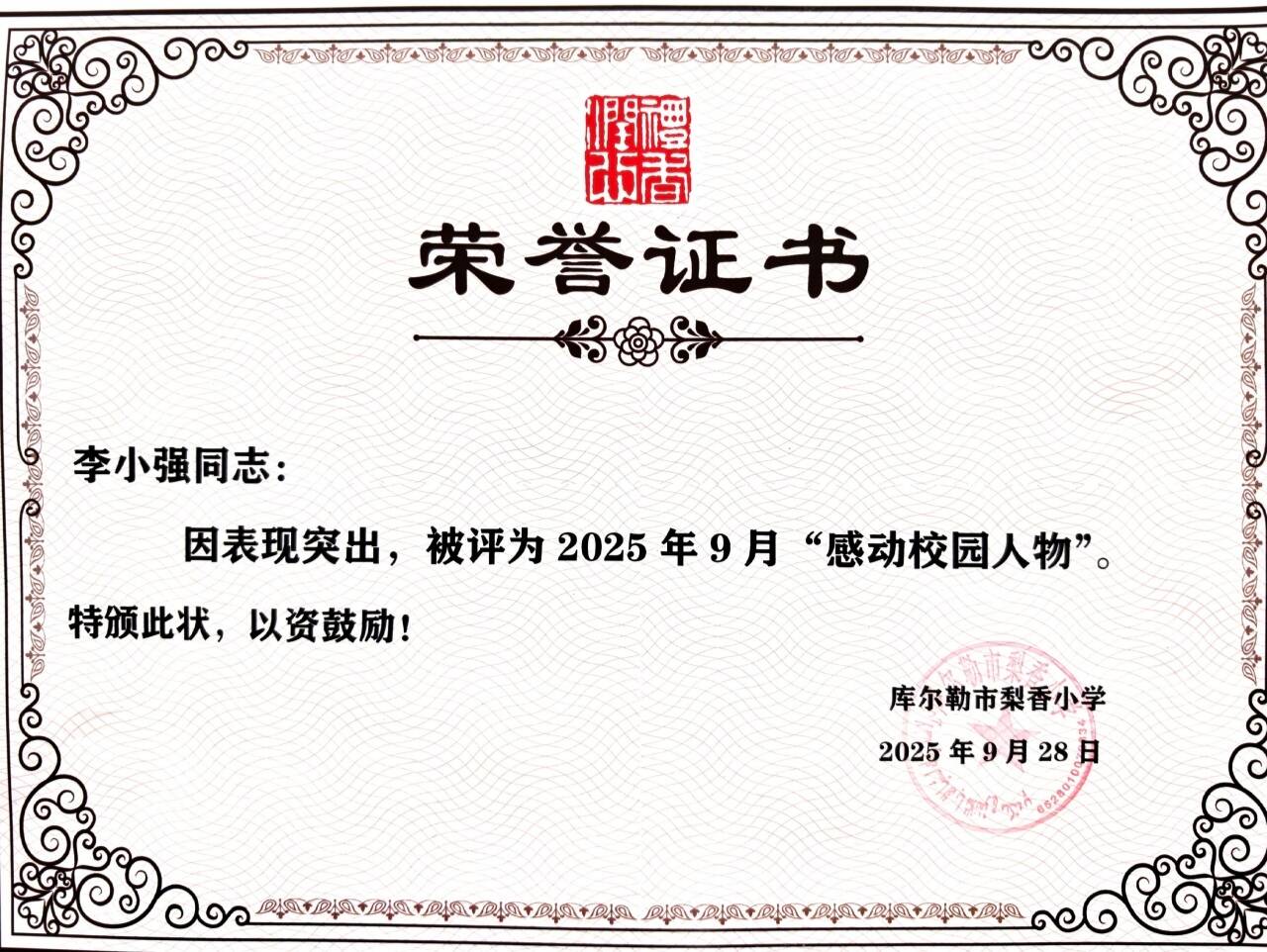

9月28日早上,我接到了库尔勒市梨香小学党支部书记李君的电话,得知我被学校评为“感动校园人物”。听到这句话后,我愣了几秒,心头忽涌起一股说不出的感动。作为山东广播电视台农科频道《乡村季风》栏目的一名记者,我一直奔走在田间地头,记录过无数大事小情,但这是第一次,因为一次“举手之劳”的拍摄,而被一所小学郑重表彰。

为啥几千公里之外的一所小学,会给我这名三农记者颁发奖状呢?这要从前几天火爆网络的一个视频说起。

2025年9月24日,我正在新疆拍摄客户史丹利的商业专题,途径库尔勒市延安路时,一家商铺门口的四个小小身影吸引了我的目光。只见他们停在门前,试图将被风吹落的国旗重新挂回。由于身高不够,他们尝试了几次都没成功。当我掏出手机准备记录下这一幕时,两个孩子已经交叉手腕,搭起“人梯”,努力托起同伴。

为了避免孩子出现危险,我正准备放下手机上前帮忙,这时,一位路过的维吾尔族小伙快步上前,什么话都没说,俯身用双手托起孩子。几秒钟后,国旗重新插回旗座,迎风飘扬。那位热心市民随即离开,孩子们背起书包,脸上洋溢着满足的笑容,继续向学校走去。

我将这段不到一分钟的视频简单剪辑后,上传至社交媒体。没想到,它在短时间内迅速“破圈”,新华社、央视新闻、新疆发布、巴音郭楞融媒体等多家主流媒体相继转载,全网累计浏览量突破千万次。

视频发布的第二天,库尔勒融媒体中心的同行们便找到了这四名小小“护旗手”——梨香小学的刘博贤、魏振秋、吴昊然、胡辰彦。经过校方同意,同行们对他们进行了采访。采访后得知,他们来自不同班级,平日里普通得不能再普通。可谈起那天的举动,他们说得很简单:“我的第一反应是想办法把国旗插上去。国旗是无数先烈用鲜血和生命换来的,不能让它沾到灰。”这句话让我久久难忘。那不是被教育出来的“正确答案”,而是内心深处最朴素的情感流露。

与此同时,库尔勒融媒的同行们也找到了那位热心的“托举哥”——维吾尔族青年麦麦提力·伊敏。

9月29日,梨香小学举行了一场特别的升旗仪式。4100多名师生注目下,鲜艳的五星红旗冉冉升起。李君书记宣布,为表彰先进、弘扬正能量,学校授予四名学生“爱国小卫士”称号,授予麦麦提力·伊敏与我“感动校园人物”称号。

说实话,听到自己的名字时,我感到有些意外。作为一名记者,我只是记录者,真正值得掌声的,是那四个孩子和那位默默上前帮忙的维族兄弟。可李书记的一句话,让我明白了这份荣誉的意义——“你按下的那个快门,不只是记录,更是一次传播、一次教育。它让更多人看见了,什么是行动中的爱国,什么是心底的民族团结。”

那一刻,我心里涌起一种力量。新闻的价值,不仅在于报道事实,更在于温暖人心、点亮信念。闲暇时,我常常回看那段视频。每当看到孩子们搭起“人梯”的瞬间,我都能感受到那份单纯的热忱:他们或许说不出五星红旗的意义,但他们知道,那是祖国的象征。爱国,在这一刻变得具体而生动。

如今,距离那场护旗行动已过去几天,但每次回想,心里仍有余温。因为我知道,那不仅是一段视频,更是一面镜子——映照出新时代少年最纯粹的信仰,也映照出新疆大地上民族团结的深情底色。

荣誉是肯定,更是鞭策。作为记者,我将继续用镜头和文字,去发现、去记录、去传递身边更多的美好与正能量。