编者按:抗日战争时期,我党开辟了一条山东、华中直通中共中央所在地延安的秘密交通线。通过这条“红色大动脉”,招远的13万两黄金被运抵延安,刘少奇、陈毅等1000多名干部往来延安和山东、华中之间,为抗日战争的最终胜利发挥了重要作用。

为纪念抗日战争胜利80周年,山东交通广播联合山西交通广播、河北交通广播等推出大型融媒体联合采访《重走抗日交通线·从烽火坦途到发展新篇》,回顾那段历史,展现如今的发展,汲取前进的力量。本期来到地处太行山深处的河北省黄岔村,探寻这个千年古村的传奇故事。

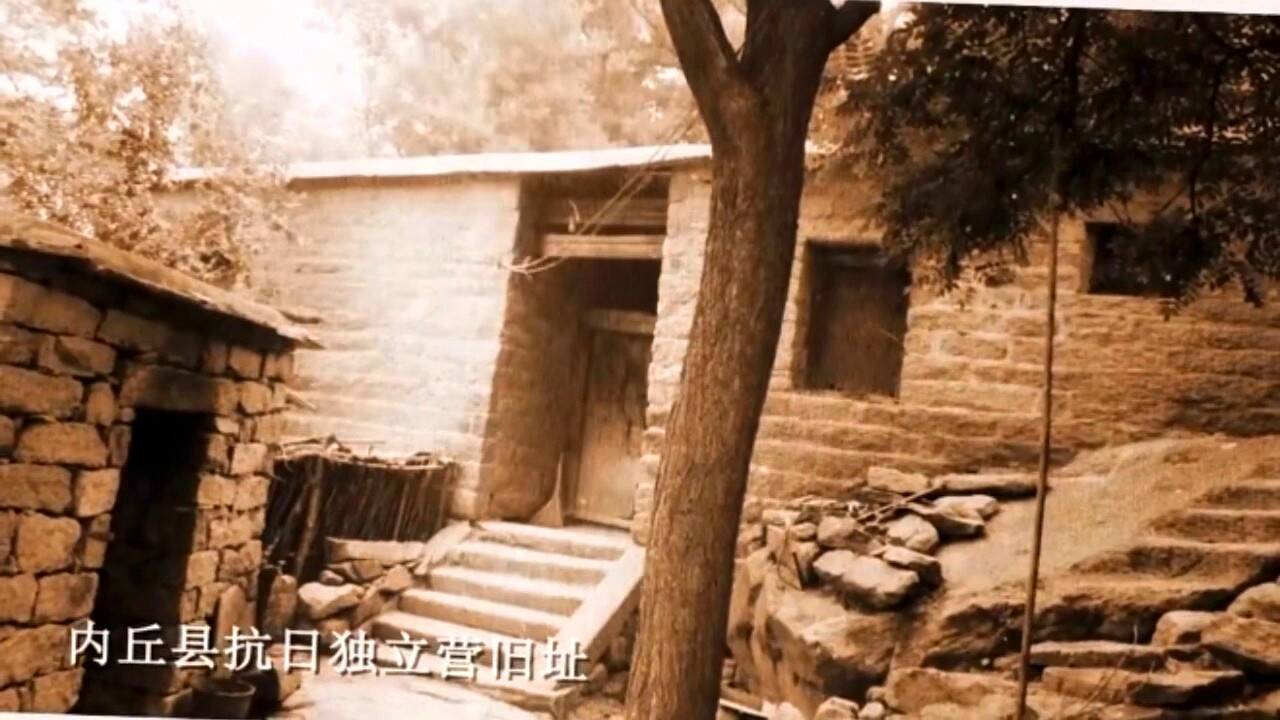

在河北省“十大最美古村镇”之一的邢台市内丘县黄岔村,有一处著名的网红打卡地——微笑石屋。一间被石头地基高高托起的屋子四周画上笑脸,喜迎八方来客。登上石屋,整个山村尽收眼底,远处的山绵延起伏,缈缈茫茫,蔚为壮观。村民们告诉记者,在80多年前的抗日战争时期,村庄的这个制高点发挥着另外的作用——哨楼,瞭望敌情、及时预警,确保红色交通线的安全、顺畅。

邢台市内丘县黄岔村

抗击日寇:千年古村成为“战斗堡垒”

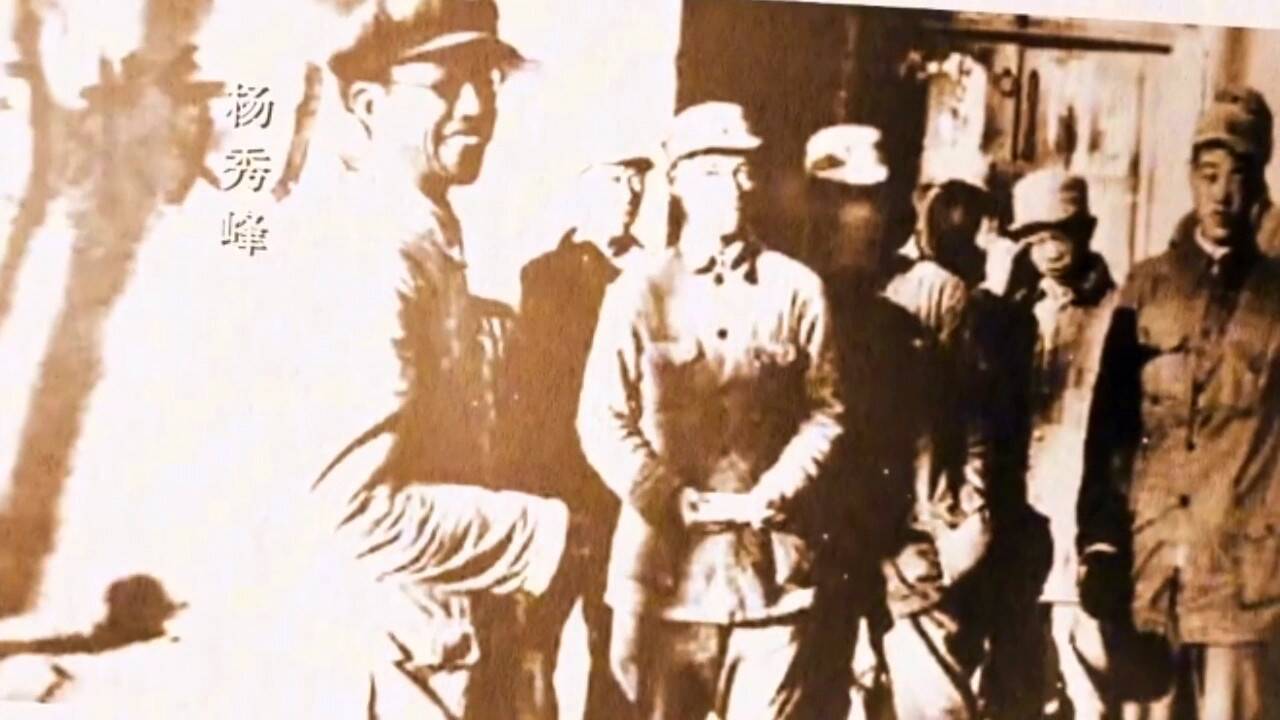

黄岔村位于河北省邢台市信都区(原邢台县)西北部的太行山深处,地处邢台、内丘、山西昔阳三县交界的险要地带。这里群山环抱,地势险峻,易守难攻,古时便是兵家要地和古道驿站。相传东汉末年张角领导的黄巾起义军在此三岔口之地设关立卡,故称为“黄巾军关卡”,取名“黄卡”,后演变为“黄岔”,建村有1800多年的历史。抗日战争时期,八路军冀西游击队总队长杨秀峰和他领导的内丘县抗日独立营、保家民团经常驻扎在黄岔村,这里成为太行山红色根据地之一,很早就建立了交通站。

随着抗战进入相持阶段,日军在华北推行“囚笼政策”,大肆修建公路、铁路、碉堡和封锁沟墙,企图将各抗日根据地分割包围。在严峻的斗争形势下,以黄岔村为核心枢纽的冀西交通线作用愈发重要。这里是连接冀南和太行根据地的咽喉要道,无论是冀鲁豫还是山东根据地的人员往来延安,都是必经之路。

河北师范大学中国共产党革命精神与文化资源研究中心副主任吴乾介绍说,刘少奇、陈毅从华中回延安的时候,都经过了华北的抗日根据地。在这个过程中,秘密交通员一路护送。

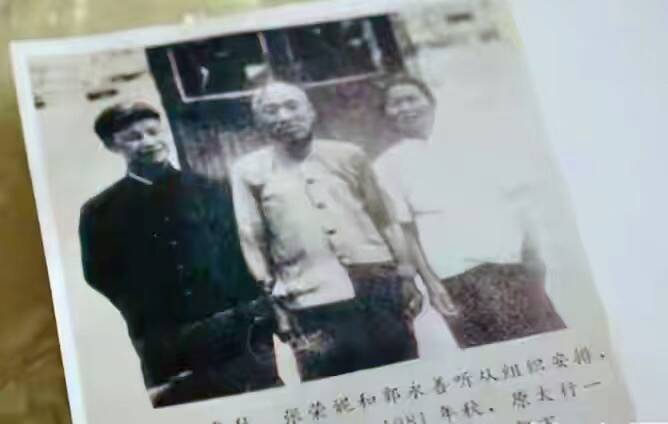

当时的交通员采取“昼伏夜出、小路绕行、分散行动、化装穿越”等方式,与敌人斗智斗勇。黄岔村村民张荣妮便是其中一名出色的女交通员。她的孙子郭立军介绍说,由于熟悉地形、腿脚利落、胆大心细,她的奶奶当时就被称为“飞毛腿”。来回170多里的交通线,她通常不到一天就走回来了。像张荣妮一样,不少黄岔村村民主动请缨,成为秘密交通员。他们坚守“不问、不看、不说”的保密工作原则,护送干部、传送情报文件,为抗日战争的胜利作出了重要贡献。

张荣妮(右一)和丈夫郭永善建起夫妻交通站

文旅发力:乡村振兴旧貌换新颜

秋日的黄岔村气候宜人,遍布满山的果色,核桃、柿子、板栗、大枣、苹果、梨、酸枣硕果累累,空气中弥漫着成熟的果香。“映山红”农家乐的老板张永军热情地招呼着来往的客人,忙的不亦乐乎。他告诉记者,这几年通往外界的路修好了,驾车前来旅游观光的人越来也多。每到周末或五一、十一,他的小院都挤得满满的,大家一边观赏自然美景,一边品尝笨鸡、黑猪、野菜等原生态美味。

农家乐老板张永军接受记者采访

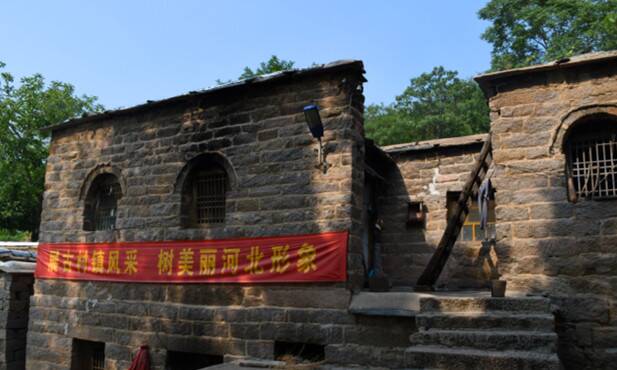

漫步村里的石板路,当年八路军工作、居住过的地方依然保存完好。当地政府对交通站旧址、革命前辈旧居进行了修复和保护,设立了纪念馆和展览,通过实物、图片和文字资料,生动再现当年的革命历史。

在村居建设中,黄岔村把保护革命遗址和古村寨相结合,坚持走旅游开发的生态发展之路,治山、治沟、修路……着力打造山清水秀的旅游胜地,展示最美古村落风采,逐渐形成了“红色教育+古村游览+生态观光”的特色旅游模式。2017年,黄岔村被评为“河北省十大最美古村镇”。2019年4月被评为“中国传统古村落”。2020年,被评为“中国美丽休闲乡村”。

记者手记

踏入黄岔村,石屋静立,山风拂过,仿佛仍回荡着八十年前的马蹄声与密语。微笑石屋下,曾是屏息凝望的哨岗;果香弥漫处,昔日的交通员踏着星火疾行。如今,烽火散作云霞,古道迎来游人。乡村振兴的脉搏在青山红房间跳动,民宿炊烟、展览馆灯光,皆是对英雄的回应。历史从未褪色,它沉淀为古村的筋骨,在新的时代里,依然输送着蓬勃向上、不断前行的力量。

河北交通广播记者:嘉成

山东交通广播记者:陈明