编者按:抗日战争时期,我党开辟了一条山东、华中直通中共中央所在地延安的秘密交通线。通过这条“红色大动脉”,招远的13万两黄金被运抵延安,刘少奇、陈毅等1000多名干部往来延安和山东、华中之间,为抗日战争的最终胜利发挥了重要作用。

为纪念抗日战争胜利80周年,山东交通广播联合山西交通广播、河北交通广播等推出大型融媒体联合采访《重走抗日交通线·从烽火坦途到发展新篇》,回顾那段历史,展现如今的发展,汲取前进的力量。本期走近连接山东、江苏两地的苏鲁交通线。

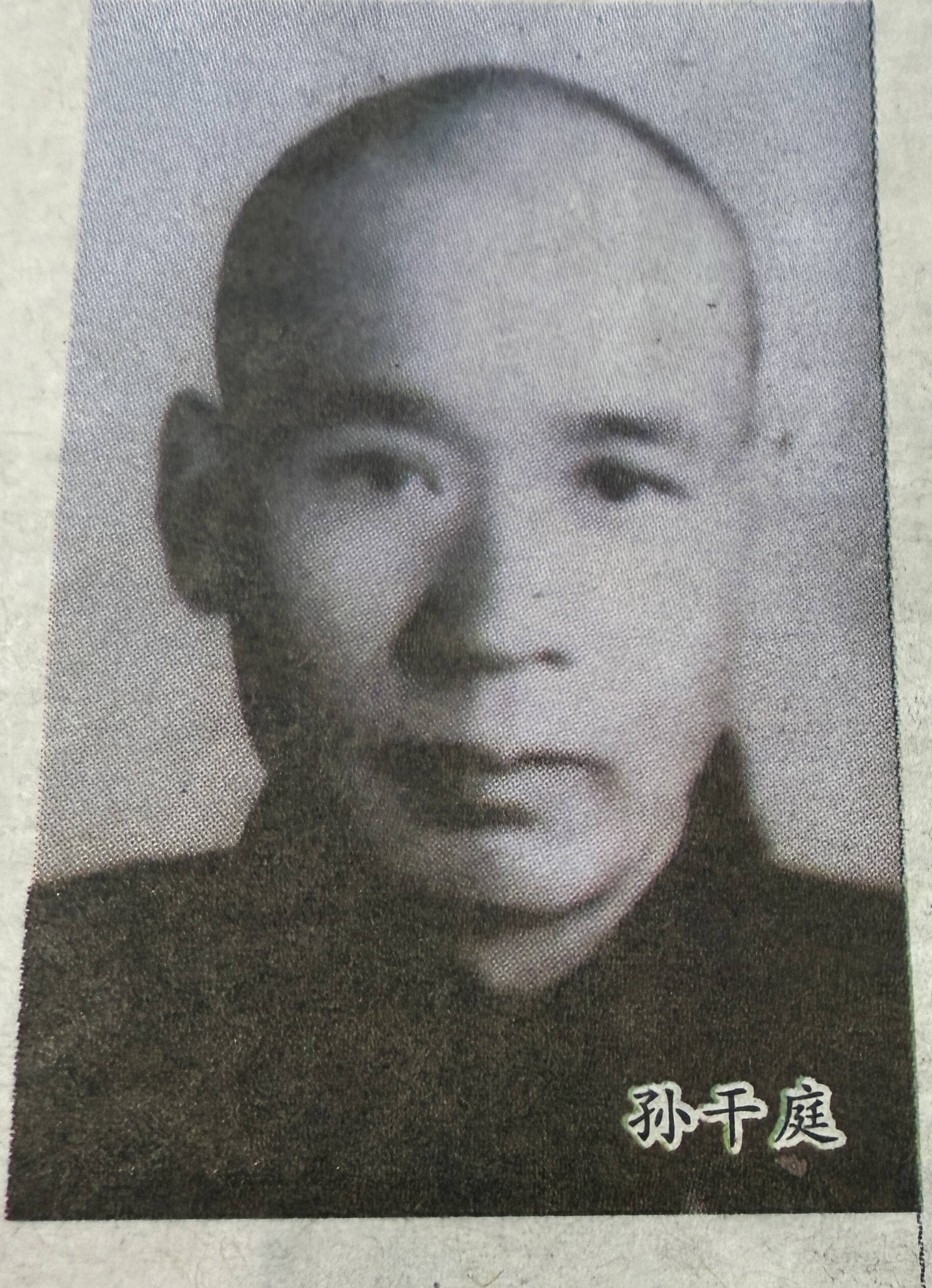

在江苏省连云港市海州区的一栋居民楼里,84岁的孙耀希老人坐在沙发上,抚摸一张报纸上的老照片,陷入了沉思。虽年代久远,但照片上的人依旧显得英武有力,这就是他的父亲孙干庭年轻时的模样。“我父亲曾是苏鲁交通线上的一名交通员,也干武装游击工作。我出生的时候,父亲已有五年的干革命经历。”老人说。

(小新庄交通站站长孙干庭)

苏鲁交通线:刺穿陇海铁路的钢刀

时间回到1938年5月,徐州沦陷,日军占领陇海铁路东西交通大动脉。为了加强对这一地区的控制,敌人在铁路沿线挖路沟、筑碉堡、设据点,把铁路南北分割开来。由此,我党从华中通往华北的秘密交通线被破坏,往来交通只能走海上,极为不便。为此,山东分局鲁南区党委与华中局淮海区党委研究,决定在苏北、鲁南之间建立一条新的交通线,以保障华中、山东两大抗日根据地之间以及华中根据地与党中央的联系。

(苏鲁交通线白石岭交通站旧址)

当时这一地区情况复杂,日伪顽土匪众多。总体来讲,以陇海铁路为界,路北为山东海陵县,路南为江苏东海县。1941年底,东海、海陵两县抗日民主政府先后成立。山东分局专门派人跨越铁路线,到路南东海县委和沭宿海县委研究建立交通线问题。经过不断探索,在1942年后,逐步形成一条横跨陇海铁路,穿越当时东海、海陵两县的秘密交通线。这条南北走向、长度达百余公里的交通线,成为两地八路军、新四军及地方党组织的生命线,它不仅是华中与山东根据地之间联系的必经之路,也是江、浙、皖根据地通往延安的交通咽喉。

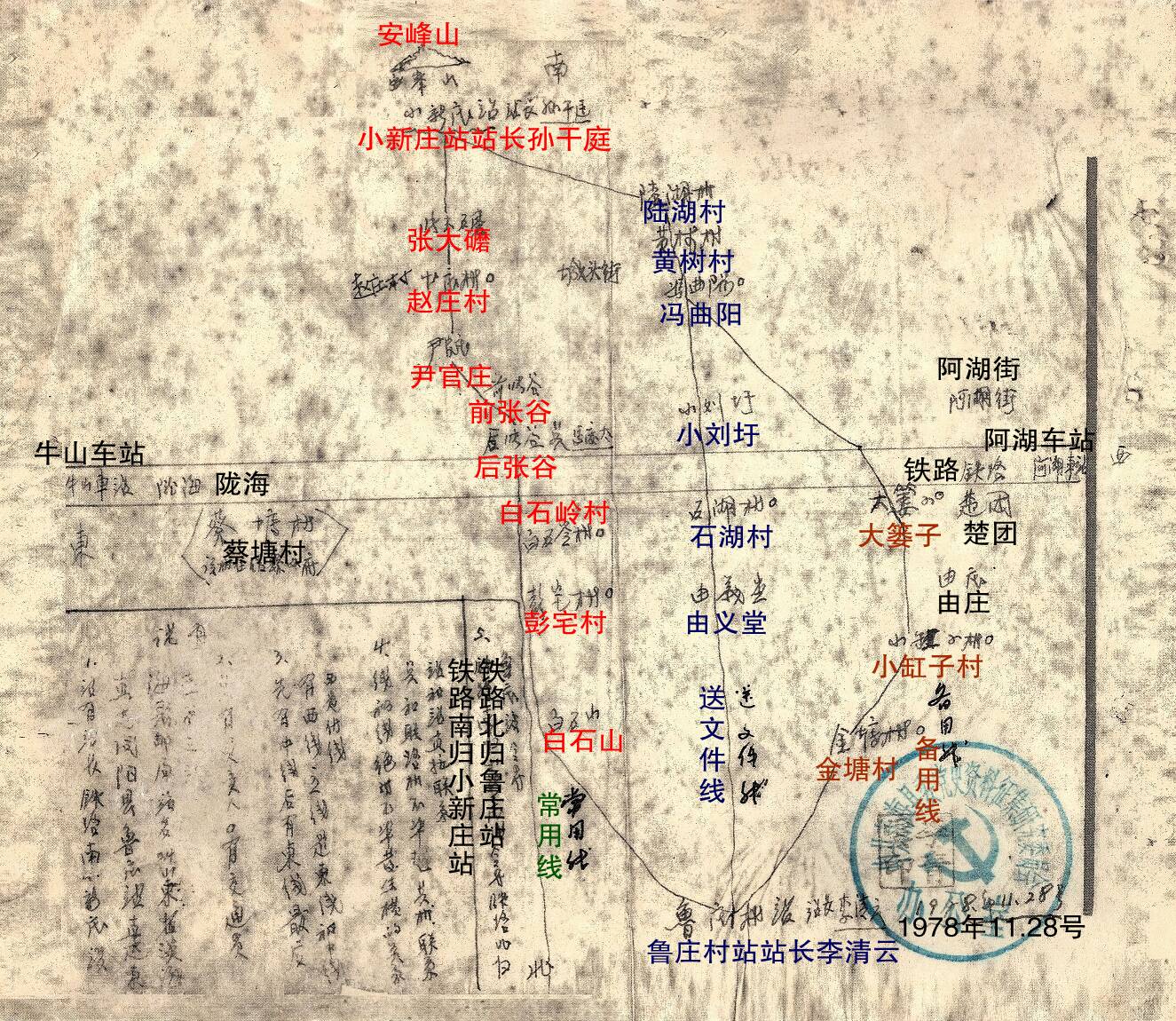

(鲁庄交通站站长李清云绘制的苏鲁交通线路线图)

(鲁庄交通站站长李清云绘制的苏鲁交通线路线图)

乔装乞丐:大摇大摆混过封锁线

事实上,苏鲁交通线从来不是一条准确的路线,而是由很多群众基础好的“堡垒村”、交通站组成。陇海铁路路北的刘湾、鲁庄、彭宅,铁路边的白石岭和路南的张谷、赵庄、周沈庄、大稠等地分别设立交通站,各站均配有秘密交通员。他们通常采用“分段接力”的方式传递情报、运输物资、护送干部。

(苏鲁交通线部分交通员合影,前排中:刘锡九 后排右二:张士敬)

“整个抗战期间,我父亲一直属于地方武装,而且主要是和苏鲁秘密交通线联系在一起。1943年,他成为东海县武装交通队队长,平时不回家,每天就在交通线上开展各种工作。”孙耀希老人说。

孙干庭在小新庄的家,一度成为秘密交通站。路北交通员刘凤奇通常把文件书报送到这里,由路南交通员张兆启来取,然后送出。张兆启常常装成一个小贩,挑着两个表面上装着南北干货的箩筐,实际上底下装着文件资料,走街串巷、大摇大摆地送到下一个交通站。

(绘画:苏鲁交通线运输物资的场景)

中国近现代史史料学学会理事樊振告诉记者,苏鲁交通线传递信息的方法变化多端,充满了巧妙和创意。有时交通员会把纸条藏进驴粪里,或者把情报藏入向日葵杆子的空心部分,通过这些巧妙的方法确保了情报的安全传输。

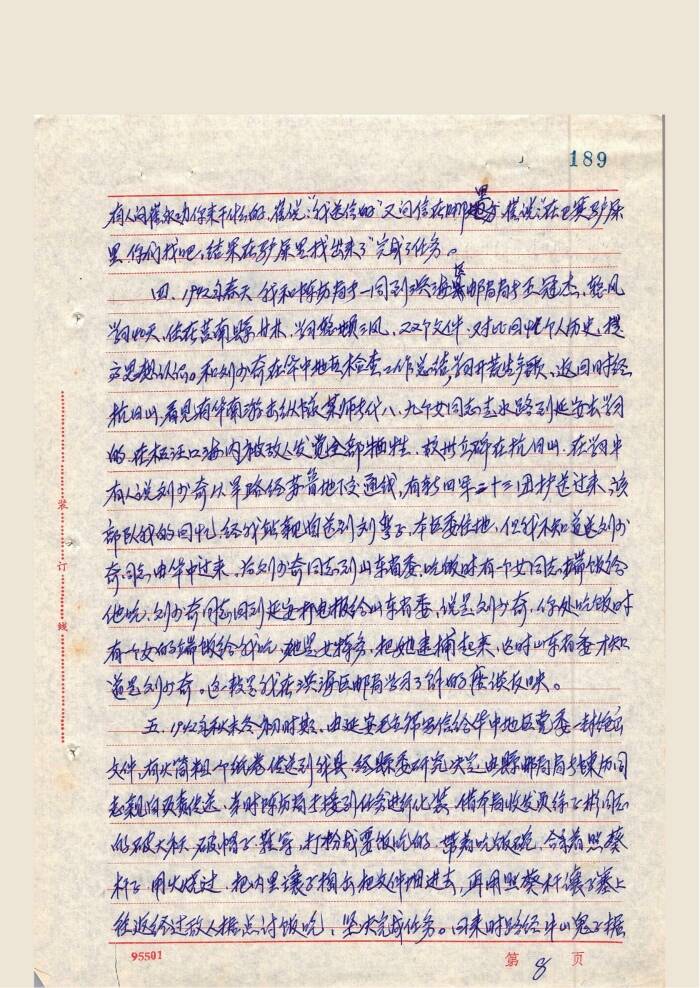

(李清云亲笔回忆录讲述“向日葵杆送情报”)

“向日葵杆送情报”的说法,得到了当事人的佐证。交通员李清云的亲笔回忆录,曾记录了这样一件事:1942年秋末冬初,一张火筒粗的纸卷被传送到山东省海陵县,这是毛主席写给华中地区党委的一封绝密文件。“经县委研究决定,由县邮局局长陈历同志亲自负责传送。陈历接到任务就化装成乞丐,用火烧过向日葵杆子,把瓤子掏出,将文件放进去,再把照葵杆瓤子从两头塞回去。他往返经过敌人据点假装讨饭吃,完成了这一任务。”

勇斗松山:打出一片“和平”的天空

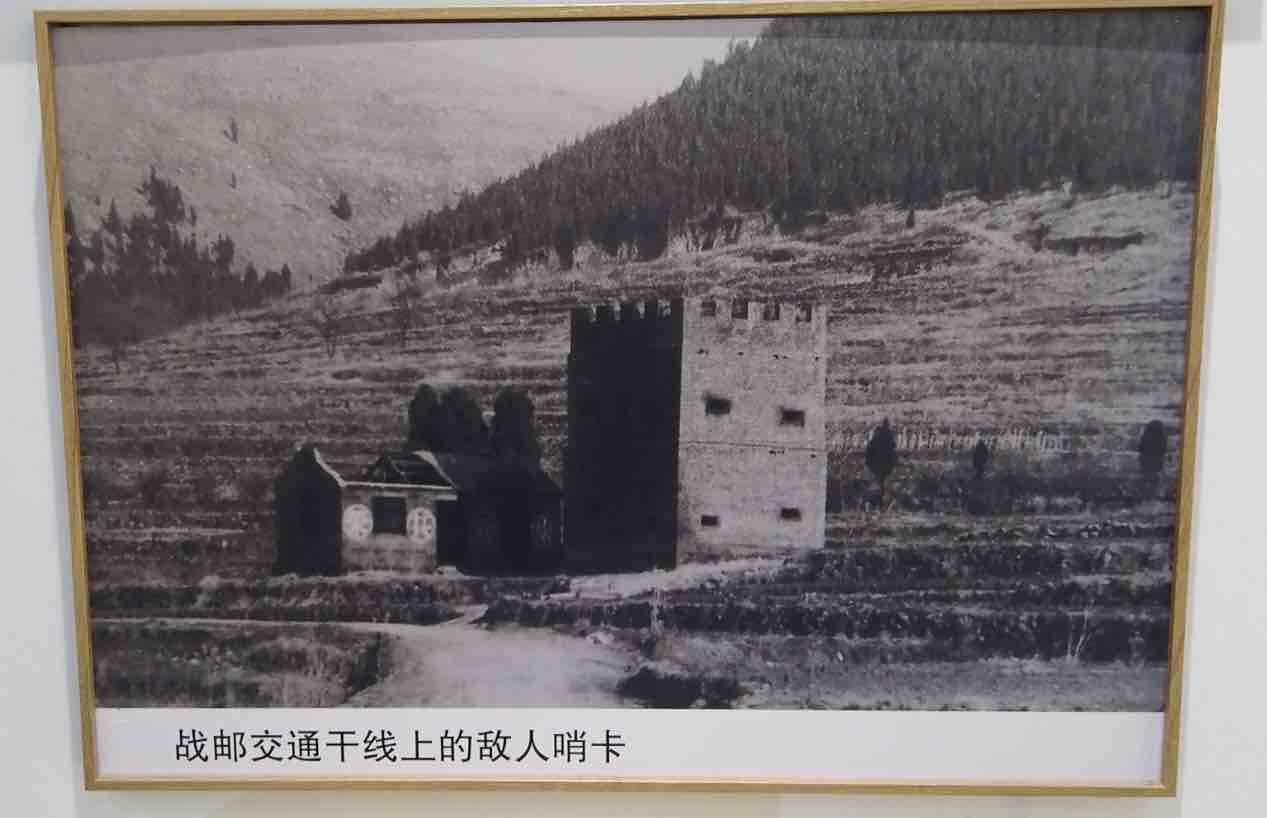

穿越陇海铁路,苏鲁交通线必须要经过石湖车站东边的一座桥下。1943年秋季后,日军在桥下建了一个碉堡,并且在石湖村驻有日军和伪军各一个小队,日军小队长名叫松山。日军白天把关卡,夜晚巡铁路,把守非常严密,给苏鲁交通线造成很大困难。

(资料图片:交通员在学习)

路南东海县陇南区工委书记袁春泌和东海县武装交通队队长孙干廷等人研究,决定来个敲山镇虎,狠狠教训一下松山。于是,孙干廷带领队员们起道钉、掀铁轨、砍电杆、断电线,很快就破坏了铁路,切断了敌人的电话。驻牛山的日军中队长大怒,责令松山沿线勘察。孙干廷得知这一情况后,决定趁热打铁,狠揍日军。

(资料图片:苏鲁交通线上的敌人哨卡)

武装交通队连夜在石湖到大娄的铁路线上埋好4个地雷,外加8颗手榴弹。次日天刚亮,从石湖据点出动的几个日军由东向西查路到此,只听一声巨响,3个日本兵被炸上了天,吓得松山魂不附体。他实在别无他法,只好派人暗中与武装交通队会谈。双方谈好条件,松山保证做到:日方天黑之后不出据点,白天巡逻不下路,不危害过路人员安全。武装交通队答应只要日方做到以上三点,就不再破坏铁路及电话线,保证松山所辖路段的“平安”。这样,双方“默契”保证了苏鲁交通线有效运转。

雪地护送:刘少奇夜过苏鲁交通线

1942年3月的一天,天气还很寒冷,几天前刚下过的雪尚未融化。孙干庭接到一个重要任务,护送一队从南边来的人员过铁路。当天晚上,负责赵庄南边那一段的我方同志,带着一队人员到达赵庄,交给在此等候的孙干庭。孙干庭带着他们继续向北走,赵庄离铁路有十几里路,靠近铁路时,他们趴在雪地里,等日军的巡道车从铁路上经过后,迅速越过铁路。

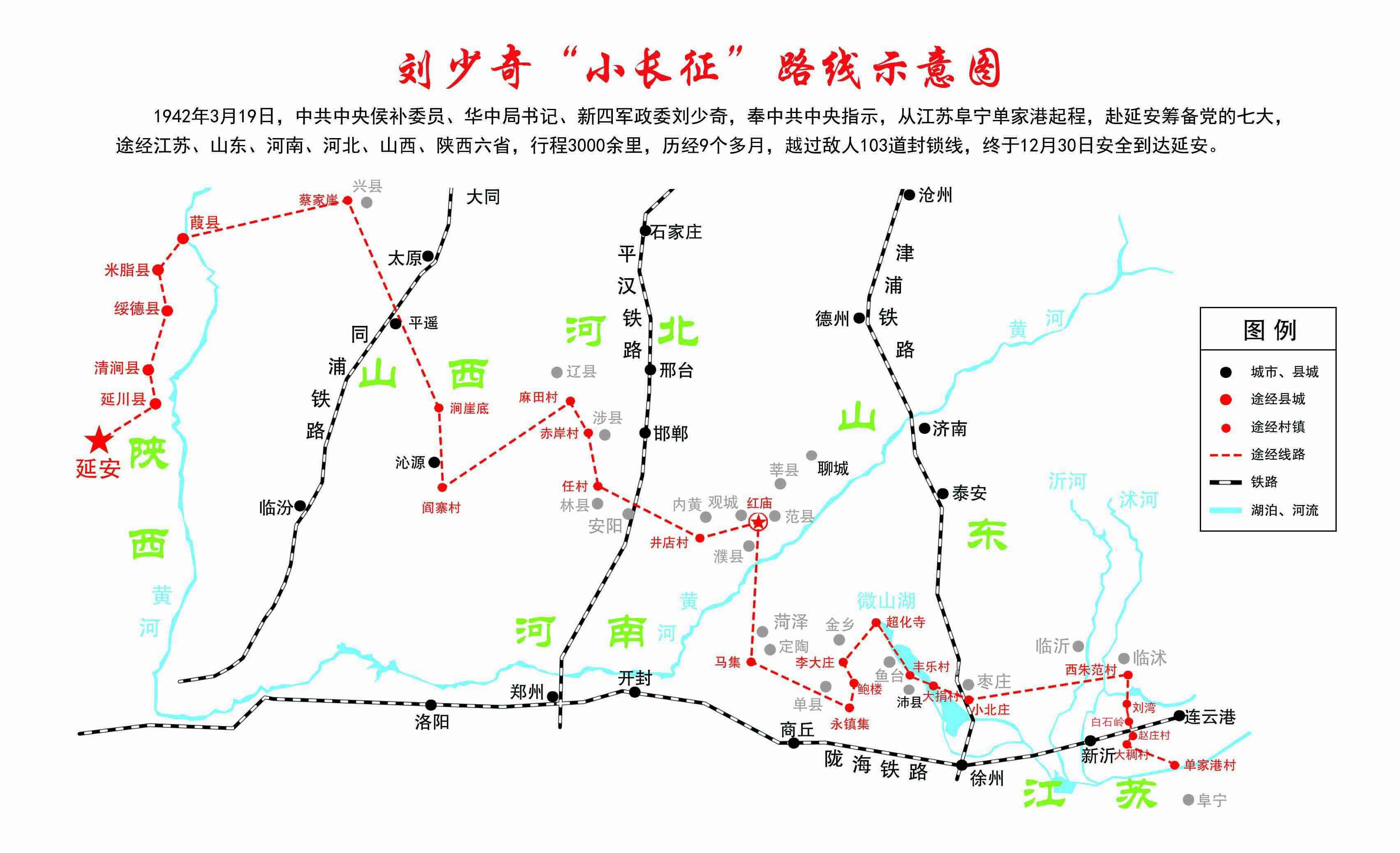

(刘少奇“小长征”路线示意图)

在那批被带过铁路的人中,有位40多岁、面容清瘦的人,他就是时任中原局书记、新四军政委的刘少奇同志(当时化名胡服)。当时他从阜宁县单家港新四军总部出发,穿过苏鲁交通线到达鲁南山东分局,后一路向西到达延安。

(油画:刘少奇过苏鲁交通线)

据当时的中共陇南区委书记周朝瓛回忆:“从1939年到1942年秋为止,凡是从延安到华中的或从华中到延安的干部,都是从这条线通过的。1942年春刘少奇同志(那时化名胡服)去延安,也是经过这条交通线,并由我亲自送过路北……护送过的人员不计其数!”

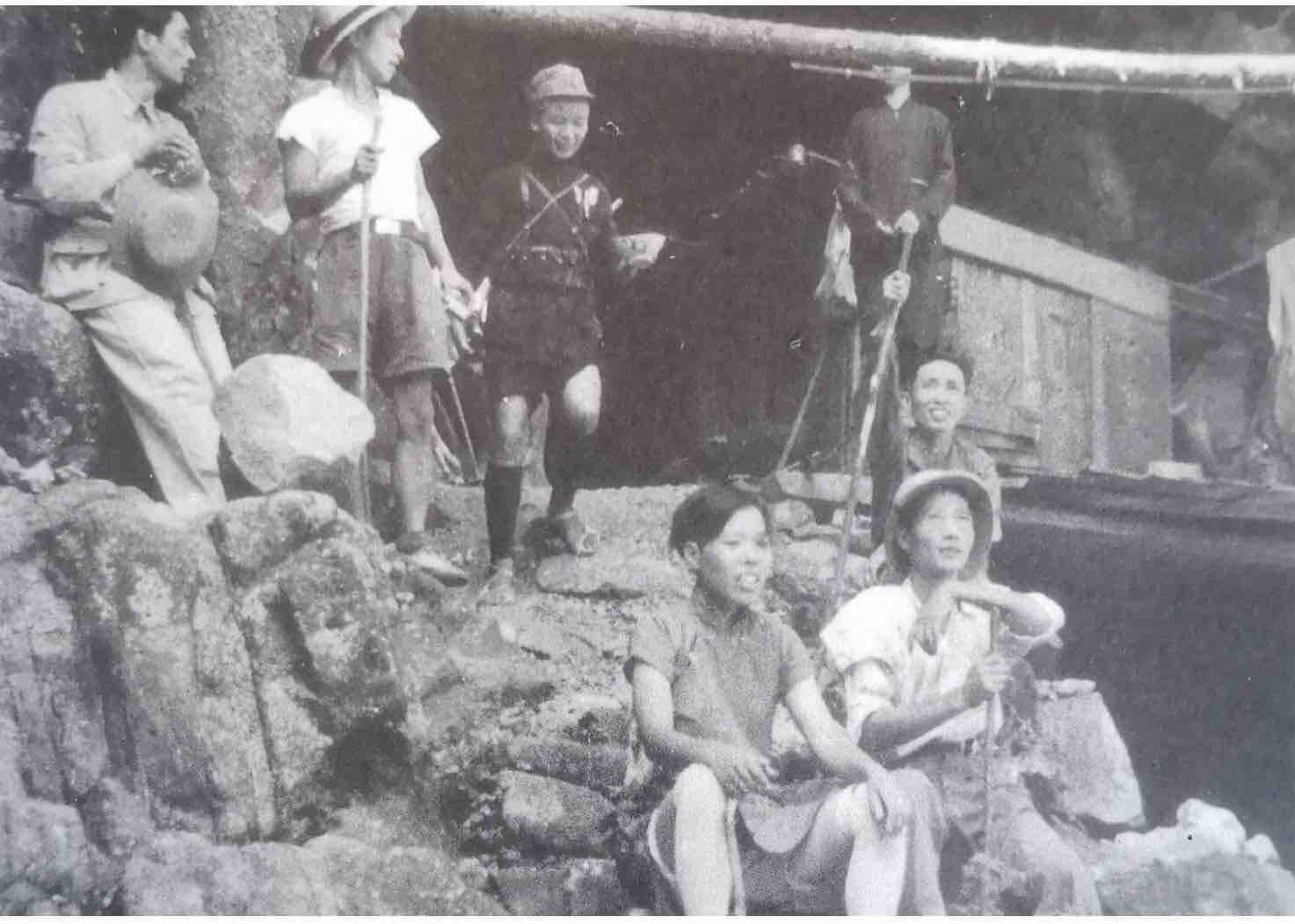

(1943年1月,新四军卫生部长沈其震带领一支文化人队伍百余人,过苏鲁交通线经师驻地奔赴延安。图为:文化人队伍在赴延安途中)

到1943年,新四军干部通过苏鲁交通线南来北往更加频繁,有时几人,有时几十人甚至百余人。当年秋天,由苏北出发的新四军团以上干部100多人安全通过苏鲁交通线,前往延安学习。这支干部队在部队护送下,经东海县过陇海铁路穿海陵县后到达临沭夏庄,再由八路军115师“老6团”特务连护送至天宝山,最后顺利到达延安。

东海水晶:折射出太阳璀璨之光

站在陇海铁路张谷铁路桥下,战争的硝烟不再,日军的碉堡、哨点、护河沟早已灰飞烟灭,如今的百年陇海铁路依然在客货运上发挥着作用,一辆辆飞驰的列车上运载着来自全世界的货物,沿着新亚欧大陆桥一路向西,到达中亚、欧洲,共建一带一路、驭风前行。

如今的东海县,“世界水晶之都”的金字招牌越擦越亮。其水晶产业规模之大、影响力之广,在全球都享有盛名。据统计,全球超过一半的水晶原料在这里集散,6000多名东海人常年在海外十多个国家“淘晶”,每天有35万件水晶制品通过快递从东海销往全球。

回顾历史,中国近现代史史料学学会理事樊振表示,苏鲁交通线的成功实践彰显四大历史经验:坚持党的绝对领导确保政治方向,创新战邮交通发行“三合一”体制实现资源高效配置,以革命英雄主义锻造“人在文件在”的铁军精神,依靠群众构筑‘地下长城’般的坚实屏障。这些经验有机统一,共同铸就了抗战时期党的秘密交通工作典范,展现了党的领导力、制度创新力、精神感召力和群众组织力的完美结合。

这何尝不像在太阳下精美的水晶折射出来的璀璨之光!

记者手记:历史是最好的教科书,也是永不褪色的精神丰碑。苏鲁交通线的故事犹如广袤田野中生生不息的麦子,在这片土地上深深扎根。我们见证的,不仅是对个体的追思,更是中华民族对集体记忆的守护。英雄之气贯长虹,千秋万代永流芳。在山河无恙的今天,我们肩负守护历史温度的责任,让先烈守护家国的故事在历史的长河中闪闪发光。

(记者:朱媛媛 郑拓 江苏省东海县融媒体中心常铁 王菲菲 顾问:樊振)