《档案里的山东抗战》编导:张立婷

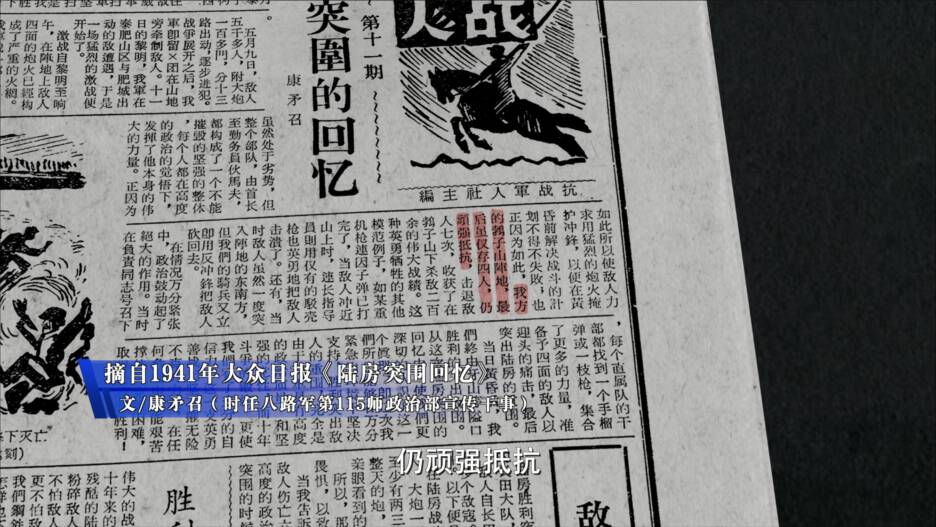

“我方的鹁子山阵地,最后虽仅存四人,仍顽强抵抗,击退敌人七次……”

1939年5月,在肥城陆房一带,我军3000余人,被8000余名日伪军围困在不足10平方公里的狭小区域内,由此展开了一场惨烈的突围战。宣传干事康矛召记录下了此次突围。

几十年后,这份文字档案让两代人实现了跨越时空的对话。当年,鹁子山阵地的将士战至最后四人仍顽强抵抗的英勇壮举,因为这一行文字,成为具体可感的历史,得以被数十年后的我们看见和了解。

(1941年5月10日,《大众日报》刊登了康矛召的《陆房突围回忆》)

而这场战斗,只是漫长抗战史中的一个特写。

1937年7月7日,卢沟桥事变爆发。10月3日,日军大举进攻向德县,中国守城部队苦战两昼夜,德县失守。11月13日,日军侵占济阳县城,屠杀平民2400余人,烧毁房屋无数,济阳城成为一片废墟。12月23日,日军渡过黄河,进攻济南,韩复榘的第三集团军弃城而逃,12月27日,日军不战而侵占济南。随后,泰安、曲阜、济宁、青岛、烟台、威海等地相继陷落……

我们的纪录片便是从1937年开始讲述的。

一、勾勒一部山东抗战影像图谱

筹备和策划阶段,总导演确定了36集题目,内容涵盖了日寇侵占山东、日本在山东实施的暴行、山东军民的抗日武装斗争、山东抗日根据地的建设,以及山东抗战成果和山东军民付出的巨大牺牲等山东抗战的各个方面。我们力图能通过这部片子勾勒出一部山东抗战的影像图谱,反映山东军民不屈不挠的英勇抗战。

参与这部为纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年而制作的抗战纪录片,我深感责任重大。撰写文稿前,我首先对能搜索到的所有相关历史资料和档案进行了认真、仔细地梳理。虽然曾参与制作过多部抗战题材的纪录片,但《档案里的山东抗战》这部纪录片是以大量的档案资料为支撑,需要更加深入、更加审慎地梳理和筛选。

在梳理和学习过程中,我踏上了一段精神的追寻之路,接受了一场心灵的洗礼。

抗战期间,山东军民付出了巨大牺牲。因战争因素造成的山东境内伤亡人口至少在600万至653万之间,其中有姓名可考的死难者347,884人,给山东造成的经济损失折合1937年法币近850亿元。

面对侵略者的暴行,山东军民不畏强暴,不怕牺牲,浴血奋战,对敌进行了艰苦卓绝的斗争。据不完全统计,中共山东党组织领导下的对日伪军作战就达7.8万多次,共歼灭日伪军53万多人,创建了面积达12.5万平方公里、拥有2400万人口的山东抗日根据地,成为八路军在敌后的重要战略基地,有力地支援了全国的抗日斗争。

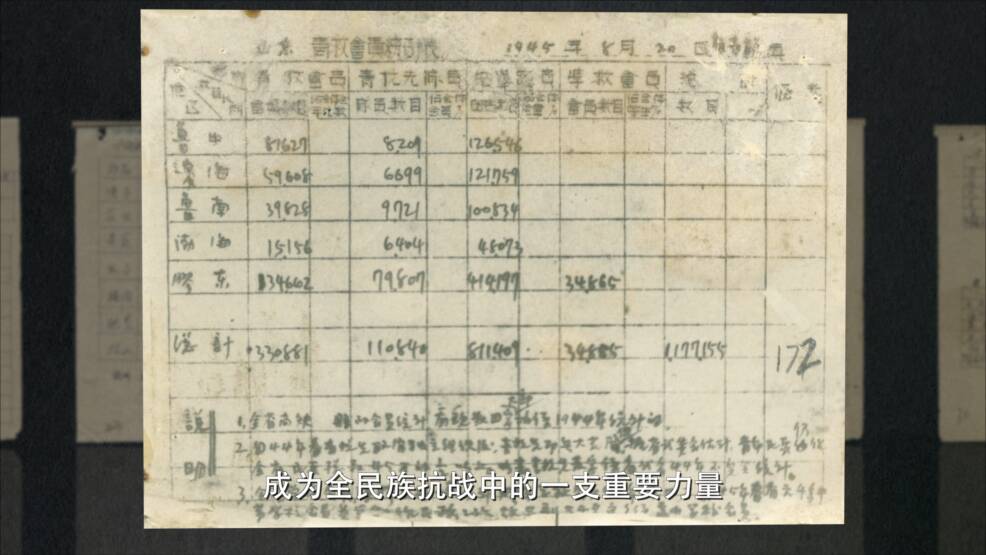

据1945年8月山东省青年救国联合会整理的《山东青救会员统计表》显示,在山东抗日根据地,加入儿童团组织参加抗日活动的少年儿童多达811,409人。而在统计表的备注中可见,这个数字,还仅是一个不完全统计数字。

(1945年8月20日,山东省青年救国联合会整理的《山东青救会员统计表》)

翻阅这些档案时,我的内心充满了震撼与敬畏。每一份文件、每一张照片、每一件文物,都是那段山东抗战历史最真实的见证,它们将我带到未曾抵达的细节现场,它们不是冰冷的史料,而是先烈在民族危亡之际,以鲜血和生命刻下的不朽证言。

那些为了保卫祖国,不惜抛头颅、洒热血的先烈,他们或许本是平凡百姓,甚至还只是少年儿童,却在国家危难之际,挺身而出,成为了英勇无畏的战士。希望通过这部纪录片,让他们的故事被更多人知晓,让他们的精神被永远铭记。

二、真实生动地叙事

在撰稿和制作过程中,我不断提醒自己,要注重叙事的真实生动,从档案细节出发,挖掘档案背后打动人心的故事和感人至深的瞬间,聚焦历史大环境下的具体人物、具体事件,通过微观视角呈现宏观历史事件的横切面,从大写小,由小见大,力求以档案为载体,通过一个个具体的人物、一段段感人的事迹,尽可能准确、生动地展现那段可歌可泣的历史。剪辑中,我反复思索如何运用画面与声音营造恰当的氛围,对每一段音乐、每一个音效、每一句旁白都精雕细琢,以期能够引领观众穿越时空,到达历史现场。

经过6个月的埋头创作,我们以对历史认真负责的态度和最大的敬意交出了这部片子。

这部系列纪录片最大的特点,是以大量的珍贵档案为支撑,所用档案资料精选自全省各地乃至国家级档案馆,特别是山东省档案馆的馆藏,以及部分私人收藏资料,且很多档案是首次在媒体上呈现,这些档案包括照片、手稿、地图、报纸等档案资料。片子的每一段故事的展开都基于文物、照片或珍贵影像资料。我们期望借由这部作品,让那段烽火岁月清晰重现,向为国家与民族英勇献身的先烈们,表达最深切的缅怀与敬意。

三、为了铭记和缅怀

制作《档案里的山东抗战》这部纪录片,是为了铭记和缅怀。

先烈用鲜血和生命换来今天的和平,我们不能忘却。记忆的传递,本身就是最深沉的告慰和最鲜活的纪念。

那场旷日持久的抗战,不仅是中华民族抵御外侮的壮丽史诗,更是人类正义战胜邪恶的伟大见证。在那场浩劫中,中国军民以巨大牺牲,取得了辉煌的抗战成就。抗战胜利,彰显了中华民族坚韧不拔、团结一心的精神,成为激励后人的宝贵财富。

铭记历史,既是对历史负责,也是对现实的警醒;是为了认清真相,也是为了敬畏生命。

记忆从未褪色,历史仍在回响。它在警示我们:和平来之不易,需倍加珍惜。